Die Volksseele ist immer ein Grundkonzept des Unbewussten, das sich aus der Komplementarität der Lebensweisen, der Landschaft, der historischen Situation und schließlich der klimatischen Bedingungen ergibt. Diese Volksseele ist zu unterscheiden von der Politik, der Hochkultur, den Eliten. Diese übergeordneten Felder, die das kulturelle Leben ausmachen, sind im Idealfall das geformte Bewusstsein der unbewussten Volksseele und durch sie legitimiert. Seit dem Petrinismus gibt es in der russischen Geschichte eine Entscheidung für den Westen. Diese historische Entscheidung führte unter anderem zur Technisierung der Landwirtschaft, die dem Bauern lange fremd blieb. Wichtiger aber war die Herausbildung der neuen Sitten der Eliten. Dieser neue Elitenstil war ganz auf den Westeuropäer ausgerichtet und trennte sich immer mehr von der bäuerlichen Volkskultur. Mit der Zeit musste diese Tendenz in ein Verhältnis von Volk und Elite als antagonistische Gegensätze umschlagen, die nur noch künstlich zusammengehalten wurden. Die Volkskultur konnte die Elite nicht mehr als die ihre anerkennen und war daher auch nicht mehr bereit, deren Entscheidungen als die ihren anzuerkennen, was sich in Krisenzeiten in Unruhen äußerte. Der Weg Russlands war also ein Weg der Entfremdung, der sich bereits in der Verlegung der Hauptstadt von Moskau nach Sankt Petersburg abzeichnete. Diese Verlegung hatte eine tiefe symbolische Bedeutung, wenn man an den von Iwan dem Schrecklichen gelösten Dauerkonflikt zwischen Nowgorod als letztem Teil der alten Rus und Moskau denkt. Nowgorod, das damals keine Autonomie beanspruchen konnte, stand für die Interaktion mit dem Westen in Form von Livland und der deutschen Hanse. Moskau stand für die Selbstbehauptung Russlands in Form eines geistigen Konzepts des Dritten Roms und einer autonomen Zentralgewalt. Der Anarchismus, den man als Ausbruch des archaisch-chaotischen Elements bezeichnen kann, war die Folge einer grundlegend westlichen Tendenz und sollte sich schließlich in verschiedenen nihilistischen, anarchistischen und sozialrevolutionären Bewegungen manifestieren.

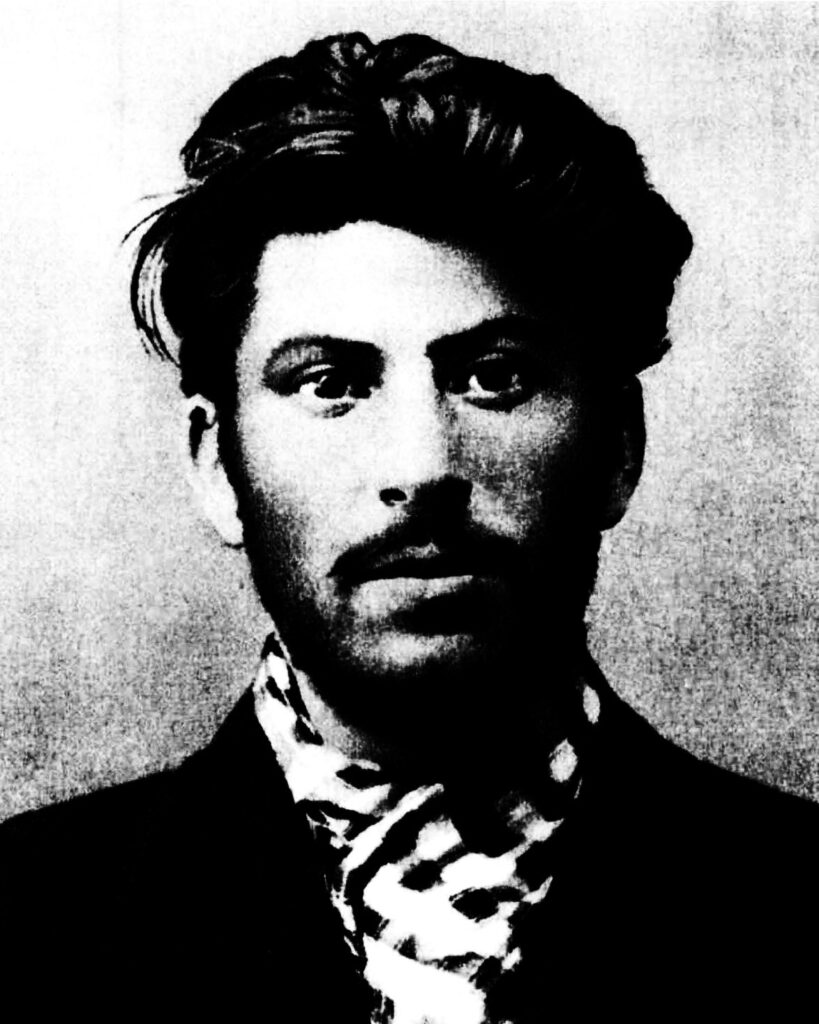

Den Endpunkt des beschriebenen Bruchs zwischen Volk und Elite markierte in Russland der Erste Weltkrieg. Der Krieg wurde zunehmend als Belastung empfunden, die auch die Lebensbedingungen verschlechterte. Vor allem aber geriet Russland immer mehr in Abhängigkeit von England. Es drohte, sowohl militärisch als auch durch die Staatsverschuldung, zu einer Art Kolonie zu werden. Hinzu kam ein städtisches Bürgertum, das sich nicht mehr als russisch verstand und für die Nöte der bäuerlichen Bevölkerung nur Verachtung übrig hatte. Daraus entstand die reformistische Februarrevolution, die noch eine ganz liberal-bürgerliche Revolution war. Man glaubte, sowohl die Bevölkerung beruhigen als auch die warnenden konservativen Kräfte ausschalten zu können, um den Zaren zu beseitigen. Aus der Unzufriedenheit mit den Tatsachen des Februar 1917 betrat der Machtpolitiker Lenin die Bühne der Geschichte. Dabei muss man verstehen, dass der westliche Marxismus, dem Lenin anhing, auf das weitgehend agrarisch geprägte Russland nicht anwendbar war und er daher schnell das Potenzial des Bauerntums erkannte, das dem städtischen Marxismus eigentlich fremd war. Lenin, der nach Arnold Toynbee in seinem Werk Die Welt und der Westen eine westliche Irrlehre als Kampfbegriff (den Marxismus) verwendete, wollte diesen zu einer Ideologie der entfremdeten bäuerlichen Volksmassen machen. Von da an begann der Kampf zwischen Weißen und Roten, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Weißen zum Teil edle Motive hatten, sich aber oft auch auf die Seite der Februarrevolution und der Interessen des verhassten Westens stellten. Die Weißen wurden aktiv von England unterstützt, während sich die Roten des Oktobers allmählich dessen Einfluss entzogen. Diese Scheidung vollzog sich jedoch in der Person Stalins. Stalin entledigte sich jeder Form westlicher Bourgeoisie und auch westlich-marxistischer Utopien zugunsten einer eigenen, spezifisch russischen Interpretation, die jahrzehntelang auch anderen Völkern als Waffe gegen den Westen dienen sollte. In der Figur Trotzkis sieht man den Westler, in der Figur Stalins den Russen, der auf den Trümmern des Alten sein Imperium errichtete. Dieses Imperium stützte sich auf die positiven Elemente des östlichen Erbes, wie die Herrschaft Dschingis Khans und der frühen Moskauer Großfürsten. Die Bauern zu Arbeitern zu machen, lag zwar auf der Linie der marxistischen Doktrin, entsprach aber einer Notwendigkeit und der visionären Vorstellung einer neuen Weltordnung, die den Westen überwinden sollte.

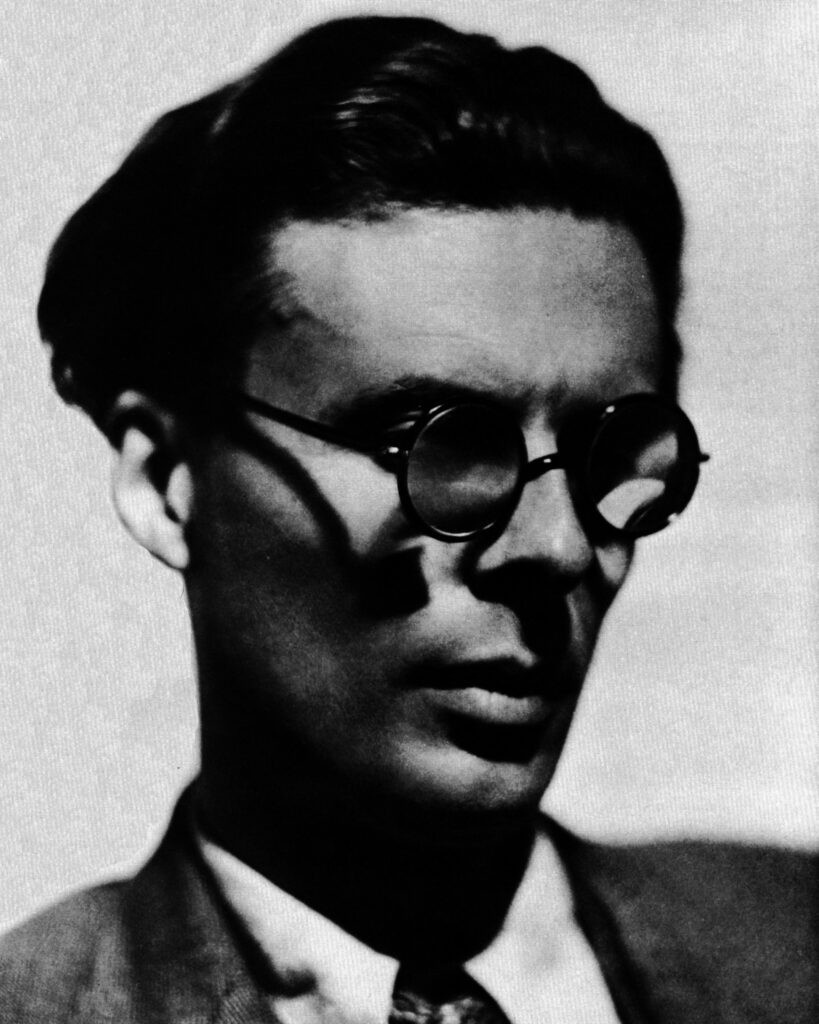

Dazu schrieb der deutsche Nationalbolschewist und Russlandkenner Ernst Niekisch in seinem Europa betet! und den Eindrücken seiner Russlandreise, Russland erneuere sich aus der Volksseele und dem mit ihr verbundenen Willen zur Entsagung für eine höhere Idee. Der Hauptfeind musste dabei der Bürger sein, der weniger den rein wirtschaftlichen Stand meinte, als einen Typus des Westens, der der Wiedergeburt im Wege stand. Nicht der Bourgeois sollte beneidet und nachgeahmt werden, sondern er war der unausgesprochene Feind des russischen Daseins, den die marxistische Doktrin als solchen benannte.

Der Westen tut sich heute schwer mit Russland – nicht zuletzt wegen der zaristischen und stalinistischen Symbolik patriotischer Kreise in Russland. Man muss aber verstehen, dass die Volksseele tiefer liegt als die spezifische Verkleidung: Sowohl im Zarenreich als auch in der Sowjetunion als neuer Form des imperialen Denkens hat Russland einen Stil des Selbstwertgefühls ausgebildet. Um das heutige Russland und auch den Konflikt mit dem Westen zu verstehen, ist es notwendig, die Stimmen russischer Denker zu hören. Russland kann in einer multipolaren Welt des Gleichgewichts auf der eurasischen Landmasse zwischen Asien und Europa vermitteln – eine Aufgabe, die heute noch in weiter Ferne liegt, aber eine neue Perspektive und Vision für die diplomatischen Beziehungen der Europäer zur russischen Welt sein sollte.