Wie christlich ist das Werk von Terrence Malick?

Diese Frage ist in mir erstaunlich spät erwacht. Jahrelang haben mich seine Filme begleitet, und, wie in einem Traum, waren sie mir bruchlos mein Eigen, was zumal bedeutet, dass sie jenseitige Welten und den jenseitigen Gott ausschließen. Alles wäre eins. L’amour qui nous aime (To the Wonder). Und mein Traum war ein gutes Traumspiel, erstaunlicher Effekt und sinnvoller Zusammenhang hielten einander die Waage.

Doch die Beweise in die andere Richtung scheinen überwältigend, und der Historiker in mir sagt mir, dass eine christliche Schrift einen christlichen Text ankündigt. Und nun gibt es in der Tat einige wesentliche christliche Bezüge. Die glory in The Thin Red Line, die grace in The Tree of Life (das mit einem Zitat aus dem Buche Hiob beginnt und seine Auflösung mit einem an Gott gerichtet Wort findet: I give you my son), selbst die erwähnte amour aus To the Wonder könnte den Gott der Liebe meinen. Auf dem Höhepunkt des letztgenannten Films findet der Priester seine unmittelbare Beziehung zu Cristo wieder. Dabei handelt sich nicht um Anklänge und Referenzen, nicht nur um intellektuelle oder lyrische Ausstaffierungen, sondern um Gedanken, die diese Filme tragen.

Was machen wir daraus? Die Antwort kommt unscheinbar, leise, sicherlich überhörbar, doch, immerhin, an einem prominenten Ort. Die letzten Worte von The Thin Red Line, Film des großen Zweifels, lauten: darkness from light, strife from love: the workings of the same mind? the features of the same face? Die erste Frage könnte von einer göttlichen Schöpfung ausgehen, an der eben gezweifelt wird, die zweite von einer als ganzer dastehenden und somit auch als ganzer anzunehmenden Einen Welt. Der analoge Satzbau in den beiden Fragen, die direkte Aneinanderreihung, der Bezug auf dasselbe Problem, machen uns mit dichterischer Deutlichkeit klar, dass beide nur Varianten oder gar nur Formulierungen derselben möglichen, hier bezweifelten Lösung sind. Malicks Gott gehört zur Welt.

Daher ist auch die „Erlösung” des gottverlassenen Priesters weder religionspsychologisch noch theologisch als Gotteserfahrung zu verstehen, sondern vielmehr ontologisch als ausgezeichnete Anwesenheit dieses Welt-Gottes. Dieser ist nämlich nicht nur en mí und en el corazón, er ist ebenso vor mir, hinter mir, über mir, unter mir, zu meiner Rechten, zu meiner Linken.

Wie heidnisch ist das Werk von Terrence Malick?

Wir haben die Frage, wie christlich oder nicht Malicks Werk ist, nicht so angefasst, dass wir den christlichen Teil gegen etwaige andere abgewogen hätten, um dann festzustellen, wie groß die relativen Gewichte der jeweiligen Einflüsse waren oder welche Regionen in der Seele des Dichters sich wie stark zur Geltung gebracht haben. Wir haben vielmehr die offenbar christlichen Bezüge darauf befragt, welche Inhalte sie in diesem neuen Zusammenhang entfalten. Wir haben sie nicht gewogen, nicht kritisiert, nicht verglichen. Wir haben nicht über sie gerichtet. Allerdings, so wie wir sie haben stehen lassen, scheinen sie mehr bejaht als verneint.

Doch gibt es heidnische „Bezüge“ im Werk Malicks? Darunter befinden sich in einem engeren Sinn die Paradieszustände der Eingeborenen in The Thin Red Line und The New World; und in einem weiteren Sinn vielleicht Referenzen an die griechische Philosophie. Wer hindert uns das Zitat All this strife heraklitisch zu lesen?

Doch gerade auf Wortsprache und Erklärung sind die Paradiese nicht angewiesen und auf das Christentum, das „Wort“ also, schon gar nicht. Wie Captain Smith erläutert, sind die Wörter für verschiedene Sünden wie Gier und Lüge unbekannt, und eines für Vergebung ebenso (die Häuptlingstochter wird es, ihrem Vater gegenüber, gerade dann gebrauchen, nachdem sie von ihrem heidnischen Lebensweg abgefallen ist).

Das erstaunlichste Paradies besitzen jedoch nicht die Eingeborenen des Südpazifiks oder Nordamerikas, sondern Kit und Holly in Badlands. Nicht nur weil es ein besonders märchenhaftes, besonders unwahrscheinliches Paradies ist, das in den 1950ern aus der Zivilisation herausgeschnitten wird (dabei ohne eigentlich Riss, als hätte sich das Land einfach daran erinnert, was es eigentlich ist), sondern vor allem deshalb, weil diesem Film alle religiösen und philosophischen Fragen und Zweifel der zweiten Schaffensphase fremd sind. Wer die späteren Werke zuerst kennengelernt hat, trifft eine Naivität und Ursprünglichkeit an, mit der er nicht gerechnet hat. Und vollkommen ohne Riss und Überwindung beginnt Malick sein Werk mit der Antwort auf alle Fragen, die noch kommen sollten: It takes all kinds. Der ganze Film, und nicht nur der Baumhausabschnitt, stellte eine Paradiesphase dar, auf welche, wie nach den heidnischen Paradiesen später, der Fall in einen Raum aus Glaube und Zweifel und Gewalt noch folgt. Mit dieser arglosen Weltgeborgenheit haben wir unsern Begriff des Heidentums gefunden.

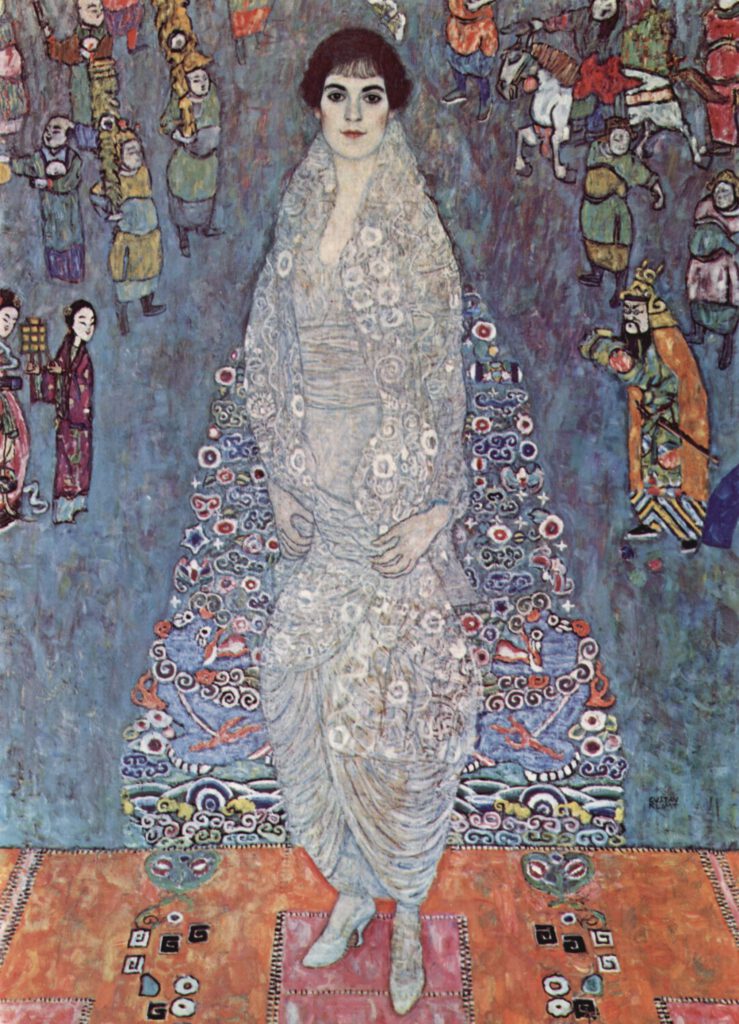

Es sind allerdings die Bilder, die uns grundsätzlich und ständig davon abhalten, Malicks Filmen eine eigentlich christliche Deutung zu geben. Ein Dargestelltes in Film oder Malerei ist nicht nur eine bessere oder schlechtere Abbildung, natürlich, aber, darüber hinaus, auch mehr als die Einzeichnung eines individuellen Stils, des „eigenen Tons“ eines Künstlers. Es löst sich von der Ästhetik und gibt uns, im Bild, eine besondere Nähe. Und es ist nun nicht zu ersehen, wie ein solcherart Anwesendes, das sich so sehr selbst genügt, dessen volle Anwesenheit auch auf uns strömt und dennoch je ungeschmälert bleibt, wie es also noch irgendetwas brauchen sollte, das „es hält“. Das muss man sehen. (Ich könnte übrigens nicht beschwören, dass der Film der Wirklichkeit von, z.B., dem Ringe schlagenden Fallen von Regentropfen in einer Wasserlacke mehr voraus hat als die Sammlung und Aufmerksamkeit der Vorführungssituation.)

Und der Gott kann etwa nicht in den Bildern sein? Wieviel in diesen Filmen handelt nicht gerade vom Licht? Wie oft wendet sich der Blick nicht geradewegs zum Himmel? Was sind nicht diese Kerzen und Sonnenuntergänge und Spiegelungen im Wasser? Selbstverständlich wohnt hier ein Gott. Doch wie lautet sein Name? In der klassischen Antike konnte der „Gott“ in ganz allgemeinem und unbestimmtem Sinne die übernatürlichen Dinge meinen. In The New World wird die Indianerprinzessin gerade die natürlichen Dinge so ansprechen, als einen Gott: O Spirit. Damit wandelt sich der Begriff der Natur, die das Übernatürliche in sich einschmilzt und nunmehr ihr eigenes „Über“ enthält. Diese Natur und Erde werden von ihr, mit den ersten Worten des Films und begleitet von Bildern unberührter Fluss- und Auenlandschaft, als, in einem Atemzug, Spirit und Mother bezeichnet. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser.

Der isolierte und in den Himmel zurückgezogene Gottvater, dagegen, ist in den Werken Malicks niemals etwas anderes als der Spiegel der Verzweiflung seiner Figuren. Malicks filmische Religion ist die Anwesenheit des Gottes in etwas, das sich abbilden lässt. Er kann schlechterdings nicht in Verzweiflung enden (am offensichtlichsten ist das in der künstlichen Aufstülpung eines optimistischen Endes – begin – in Knight of Cups). Darum ist das einsame nächtliche Gebet des Captain Staros von einer Kerze begleitet, ebenso wie – unter blauem Glas – die düstere Lebenssituation der Sean-Penn-Figur in The Tree of Life. Licht und Bewegung sind ja die Lebensspender des Films, die Daseinselemente des filmischen Auges. Daraus quillt in diesen Werken alles, was unsere Ästhetik „Wahrheit“, „Unendlichkeit“, „Leben“, „Echtheit“, „Ursprung“, „Schönheit“ oder wie auch immer genannt hätte. Der schlichte Ausdruck wäre vielleicht „ein gewisses Etwas“, wenn es uns gelänge, indem wir diesen Worten ihre Zeit lassen, sie aus dem Kerker ihrer Trivialisierung zu befreien.

Die Trennung einer weiblichen Erde und eines männlichen Himmels gehört auch zum griechischen Schöpfungsmythos. Es folgen Jahrtausende zunehmender Scheidung. Und mit dem Werk Malicks: wo sind wir angelangt? Nicht bei einer „Regression“: Paradiese sind jeweils das erste Wort, nicht das letzte. Nicht bei einer Verehrung der „Natur“ zuungunsten der Zivilisation: sosehr sich The New World diesem Gegensatz widmet, sosehr verschiedene Filme ihr Schlimmstes zeigen an Krieg, Gewinnsucht, Entfremdung, Hemmungslosigkeit des Konsums – alles endet doch in Bildern von bejahender Schönheit. Den dichtgehegten Gärten des 17. Jahrhunderts gehört ein wesentlicher Teil des Schlusses von The New World und auch To the Wonder. Nein, es geht nicht nur darum, die Wirklichkeit anzuerkennen, unsere Zivilisation und ihre Metaphysik, die wir haben ob wir wollen oder nicht, vielmehr hilft Terrence Malick ihr, ihre Möglichkeiten zu bergen. Wenn es spät wird, ist es die rechte Zeit, anzufangen.

Postscriptum:

Dass Voyage of Time, Song to Song und A Hidden Life in der Betrachtung fehlen, ist zunächst durch den ersten Entstehungszeitpunkt dieser Texte bestimmt. Aber wir haben uns auch nicht vorgenommen, das versammelte Werk eines Autors auf einen alles verteilenden Einheitspunkt zurückzuführen; das ist es schließlich nicht, was in der Kunst geschieht.