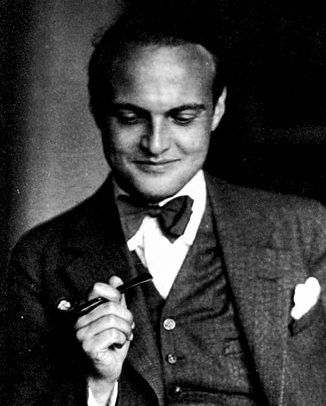

Paris. 21. Januar 1937, Dichter und Denker sind aus Deutschland vertrieben. Der von Ernst Jünger in den ”Auf den Marmorklippen“ charakterisierte Oberförster herrscht mit seinem Mauretanier-Orden und duldet keine ihm widersprechende Kultur neben sich. Der George-Vertraute Karl Wolfskehl beobachtet aus Italien heraus die wachsende deutsch-italienische Annäherung, während der vom George-Kreis beeinflusste Schriftsteller Theodor Lessing wenige Monate vor dem Tod des Meisters in der Tschechoslowakei ermordet worden war. Ein kulturelles Leben scheint unmöglich, dennoch versuchen innere Immigranten und Exilanten, ihre Art des kulturellen Verständnisses aufrechtzuerhalten.

Der Mäzen, Kunstsammler und Zeitkritiker Harry Graf Kessler ist besorgt. Den ganzen Tag verbrachte er bei der Préfecture de Police, um eine Visaangelegenheit zu klären. Es gelang ihm erst am folgenden Tag, mit einem eingelösten Versprechen die leidige Angelegenheit zu regeln. Die Bürokratie in der Fremde treibt auch den sonst so souveränen Weltbürger Graf Kessler in obskure Situationen. Die Betroffenheit und Ansätze der Resignation sind ihm zwischen den Zeilen seines Tagebuchs oder direkt in klaren Worten anzumerken, denn auch für Weltbürger sind die Wurzeln unverzichtbar. Trotzdem verzichtet er nicht auf ein kulturelles Leben und die für ihn so wichtigen Begegnungen mit Künstlern, Literaten und Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens. Eine dieser im Gedächtnis bleibenden Begegnungen fand am Vorabend dieses Tagebucheintrags bei Graf Kesslers Neffen Jacques Marquis de Brion statt. Zu der ebenfalls ein ihm unbekannter Baron Tucher mitsamt seiner Cousine aus Nürnberg eingeladen war. Der Baron hatte sich einen Namen gemacht, erst als Journalist bei der Berliner Täglichen Rundschau und später als Brauereibesitzer. Von Natur aus schweigsam überließ er seiner Cousine das Reden. Sie skizzierte, dass alle bayerischen Bauern “anti-nazi“ seien und sich eigentlich nur ihren letzten König Ludwig III. zurückwünschten. Im Laufe des Abends erfuhr Graf Kessler, dass der Baron die Kunst der Schweigsamkeit während seiner sechsjährigen Kriegsgefangenschaft in Japan lernte, die bis 1920 andauerte. Aus dieser Zeit erzählte er eine für Graf Kessler drollig anmutende Geschichte:

Der Kommandant des Gefangenenlagers, ein charakteristischer großer Esel, hielt sich für einen Dichter. Ein gewiefter mitgefangener Kamerad machte sich diesen Umstand zunutze, als Baron Tucher lebensbedrohlich erkrankte. Unter dem Siegel der absoluten Verschwiegenheit vertraute er dem Lagerkommandanten an, dass der Name Tucher in Wirklichkeit ein selbstgewähltes Pseudonym sei und sich hinter diesem der große deutsche Dichter Stefan George verberge. Da der Dichter mitsamt seines empfindsamen Wesens die Scham der Gefangenschaft nicht ertragen könne. Der Kommandant dürfe dem echten ”falschen Dichter“ unter keinen Umständen anmerken lassen, dass er ihn durchschaut habe, und auch sonst mit niemandem darüber reden. Am nächsten Morgen erschien der Kommandant mit einer Sänfte und zwei Trägern am Bett des erkrankten Tuchers, rezitierte mit tausenden von Verbeugungen ein Gedicht Georges und sagte: “Ich weiß schon, ich weiß schon, ich sage es aber niemandem.“ Anschließend wurde der Kranke in ein luxuriöses Häuschen inmitten eines schönen und typisch japanischen Gartens geleitet und verbrachte dort, als Stefan George verehrt und medizinisch versorgt, die restliche Zeit seiner Gefangenschaft.

Der Wahrheitsgehalt dieser festgehaltenen Anekdote darf natürlich bezweifelt werden und ist kritisch einzuordnen, da keine weiteren Quellen vorliegen. Sie findet keinen Einzug in die führende Biographie “Stefan George: Die Entdeckung des Charisma“ von Thomas Karlauf oder Ulrich Raulffs “Kreis ohne Meister – Stefan Georges Nachleben“ und zeigt abseits der quellenbasierten Literaturwissenschaft die wirksame Faszination, die der George-Mythos aus Erzählung Dritter auf den Zuhörer entfaltet. In diesem Fall, bei dem als “rotem Graf“ verschrieenen Harry Graf Kessler, der nationalkonservative Dichter und Denker wie Gottfried Benn, Ernst Jünger, Martin Heidegger oder eben Stefan George in seinen Tagebüchern ausklammert. Wenn er sie erwähnt, dann meist herablassend und verurteilend. In dieser Lebenssituation sind die Schilderung des Abends und die legendenhafte Anekdote sehr eindringlich und sprechen dafür, dass Menschen in Zeiten der Not im charismatischen Mythos Halt finden, auch wenn sie noch so weltläufig sind. Dabei spielt es in der Konsequenz keine Rolle, ob die Anekdote wahr ist, denn um es mit den Worten des italienischen Philosophen und Dichters Giordano Bruno zu sagen: “Wenn es nicht wahr ist, ist es doch gut erfunden“.

Die Tagebücher Harry Graf Kesslers, die den Zeitraum 1880 – 1937 umfassen, sind 2024 im Klett-Cotta-Verlag in der zweiten Auflage erschienen und gehören zu den kulturhistorischen Tagebüchern der deutschen Geschichte.