Notre-Dame, 15. April 2019: Es sind vereinzelt Schreie zu vernehmen, als um 19:56 Uhr der Vierungsturm “la Flèche“ von Flammen umgeben einstürzt, ein lautes Schweigen um sich greift und den Betrachtern klar wird, dass Frankreich nicht mehr ganz ist. Der Kulturnation ist, unter den Augen der Weltöffentlichkeit, das wichtigste bauliche Identifikationsmerkmal genommen worden, in dem sich Napoleon zum Kaiser krönte und Victor Hugo literarisch seinen Glöckner ansiedelte, der Notre-Dame und Hugo auf Ewigkeit miteinander verbindet.

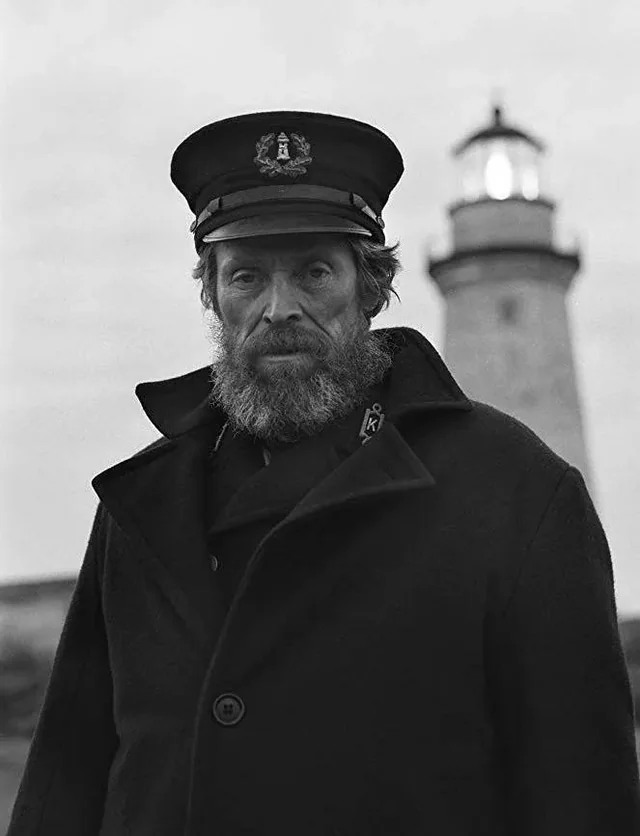

Nimmt der geneigte Leser nun die kürzlich erschienene Victor-Hugo-Biografie, verfasst von der emeritierten Professorin für Romanische Literaturwissenschaft Walburga Hülk, zur Hand, sticht das Datum 31. Oktober 1855 heraus – der Tag, an dem Frankreich, nach Ende der zweiten Republik, diesmal unbeachtet von der Weltöffentlichkeit, sein literarisches Bewusstsein ins Exil schickte, da es sich gegen den Staatsstreich von Napoleon III. positionierte. Unter Nieselregen gegen 7:15 Uhr nimmt Hugo den Ausweisungsbescheid entgegen und teilt dem Konnetabel mit, “eine ehrlose Insel verbrenne ihm die Füße.“ Kurz darauf legt das Schiff in Richtung der damals zu England gehörenden Kanalinsel Guernsey ab, auf der sich Hugo mit aufwendigen Renovierungsarbeiten des Hauteville House ein kleines Paradies erschuf.

Die Erfahrung des Exils wird Hugo nicht mehr loslassen, und in dieser eigentlichen Ausnahmesituation lässt sich eine Berufung finden, die mit dem lebensverlängernden Einschnitt eine Art neue Zeitrechnung begründet. Hugo sortierte seine politischen Reden und Schriften in die Etappen “Vor dem Exil“, “während des Exils” und “seit dem Exil“, welche Hülk aufgreift und die Biografie dementsprechend aufbaut. Ähnlich wie bei Napoleon Bonaparte und seiner Verbannung auf Elba und St. Helena übt das Motiv des Exils eine eigene Faszination aus, die u.a. dafür sorgte, dass eine Graphic Novel erschienen ist, die “Victor Hugo im Exil“ nachzeichnet. In der Betrachtung darf nicht vergessen werden, was einige Rezensionen nahelegen: Das Exil ist eine Prägung und Zeiteinteilung, keine allumfassende Persönlichkeitsdefinition, auch wenn es natürlich prägenden Einfluss auf die Person Victor Hugo und seine Familie ausübte.

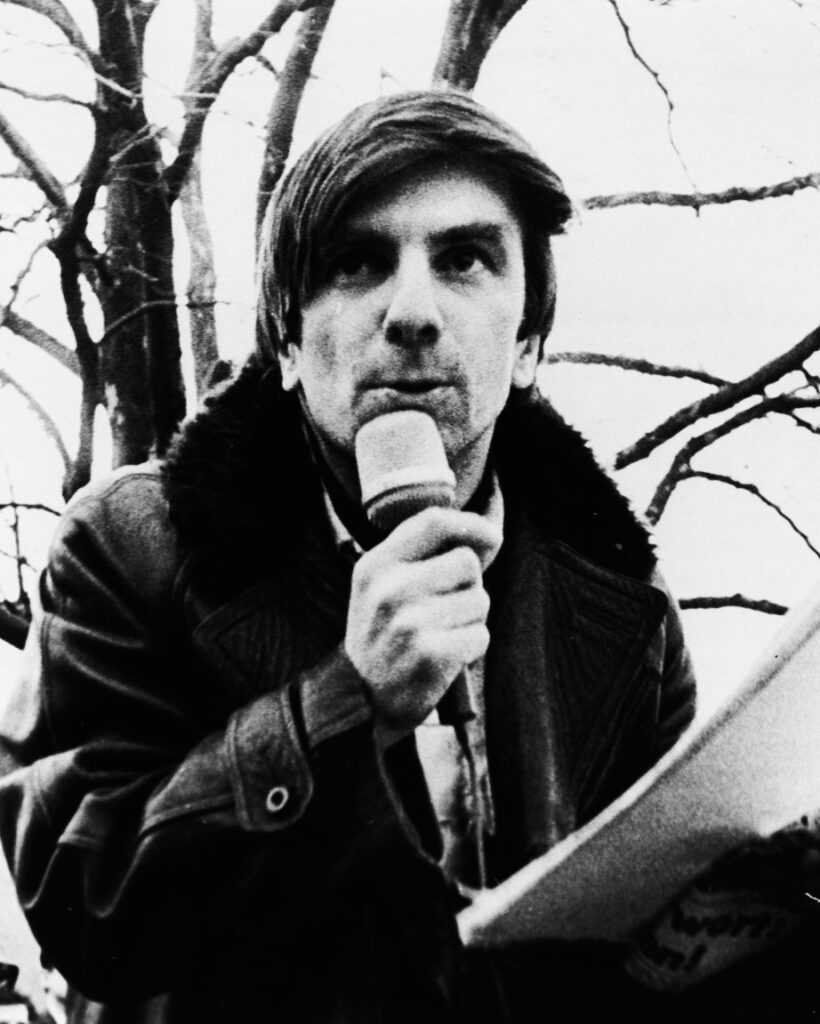

Wer war Victor Hugo? Diese Frage lässt sich nach der Lektüre nur mit “Er war ein Mann der Facetten“ beantworten. Walburga Hülk geht dieser Frage nach, um sie umfangreich auszuleuchten und Hugo so zu charakterisieren: “Es wird nicht langweilig, dem Mann zu folgen, der rastlos arbeitete und sich trotz Familie, Doppelleben und unzähligen Liebschaften nur zu zwei Affären bekannte: zu Paris und dem Ozean. Paris war Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, der Ozean die Ewigkeit”. Was nach Pathos klingt, ist die treffende Charakterisierung eines Schriftstellers und Beobachters der sozialen Umstände, die insbesondere in “Die Elenden“ und “Der Glöckner von Notre-Dame“ sichtbar werden – Und andererseits einer “öffentliche Figur“, die konsequent an ihrem und dem sie umgebenden Mythos arbeitete. Die Biografin stellt fest, dass er “den Eintritt in die modernen technischen Medien erkannte“, was ihm neue Spielräume gab, sich sichtbar zu machen und sich zu inszenieren. Es ist die unbekannte Seite des Victor Hugo, die eine autodidaktische Vorliebe für Fotografie und ihre Zusammenhänge entwickelte, die von der chemischen Zusammensetzung bis zur richtigen Belichtung reichte.

In seiner Rezension für die Berliner Illustrierte Zeitung stellt Tobias Schwartz treffend heraus, dass Victor Hugo und sein Werk nach Deutschland nicht richtig ausstrahlen konnten, obwohl es doch viele Bezugspunkte gibt und er im Grunde und von der kulturellen Bedeutung her nur mit Goethe vergleichbar ist. Im Gespräch vom 4. Januar 1827 mit Johann Peter Eckermann lobte der Weimarer, in der Klassik verwurzelte und die Romantik ablehnende Dichterfürst Hugos Gedichte “enthusiastisch“. Diese Lobeshymnen nahmen die drei großen Goethe-Biografen Safranski, Adler und Steinfeld auf und konservierten sie in ihren, aus unterschiedlichen Perspektiven angelegten, Darstellungen. Goethes Hugo-Lektüren sind einer der wenigen Anknüpfungspunkte, die sich zwischen den beiden identitätsstiftenden Schriftstellern finden lassen, obwohl einige kritische Äußerungen über das gegenseitige literarische Werk überliefert sind, die sich auf das unterschiedliche Lebensalter und die widersprüchliche epochale Verwurzelung zurückführen.

Anders als der frankophile Johannes Willms und seine als Standardwerk geltenden Biographien zu Stendhal und Balzac, die aus dem Eros der Person und Zeit leben, schafft Hülk Anknüpfungspunkte, die mit Gegenwartsbezügen einen einfacheren Zugang bieten und nicht ins ”Gewollt-Gegenwartstaugliche“ verfallen, wie Bradley Stephens‘ “Victor Hugo – Dichter, Künstler, Politiker – Streiter für ein vereintes Europa“, deren tiefere Betrachtung sich nun glücklicherweise erübrigt. Um mit einer Person denken zu können, muss man sich distanziert und dennoch wohlwollend nähern, wie Hülk es tut, und sie nicht in seine Blaupause einweben, um mit ihr gegenwartspolitische Standpunkte zu setzen.

Mit der Überschneidung der Ereignisse, die Arbeit an der Victor-Hugo-Biographie zu beginnen, als Notre-Dame in Flammen stand, und der Veröffentlichung im zeitlichen Umfeld der Wiedereröffnung der Kathedrale, wirkt es, als ob die Welt in unruhigen Zeiten heiler geworden sei – wenn nicht gar gewachsen, kurz bevor die tägliche Unruhe wieder Bahn bricht. Diesen seltenen Moment der positiven regenerativen Schöpfungskraft konserviert Hülk und handelt im Sinne des Jahrhundertmenschen Victor Hugo, der auch unser Jahrhundert, dank der Unterstreichung durch diese Biographie, überdauern wird. Das Buch trägt hoffentlich dazu bei, dass Hugos Geist, 140 Jahre nach seinem irdischen Ableben, auch die Leser in Deutschland erreicht.

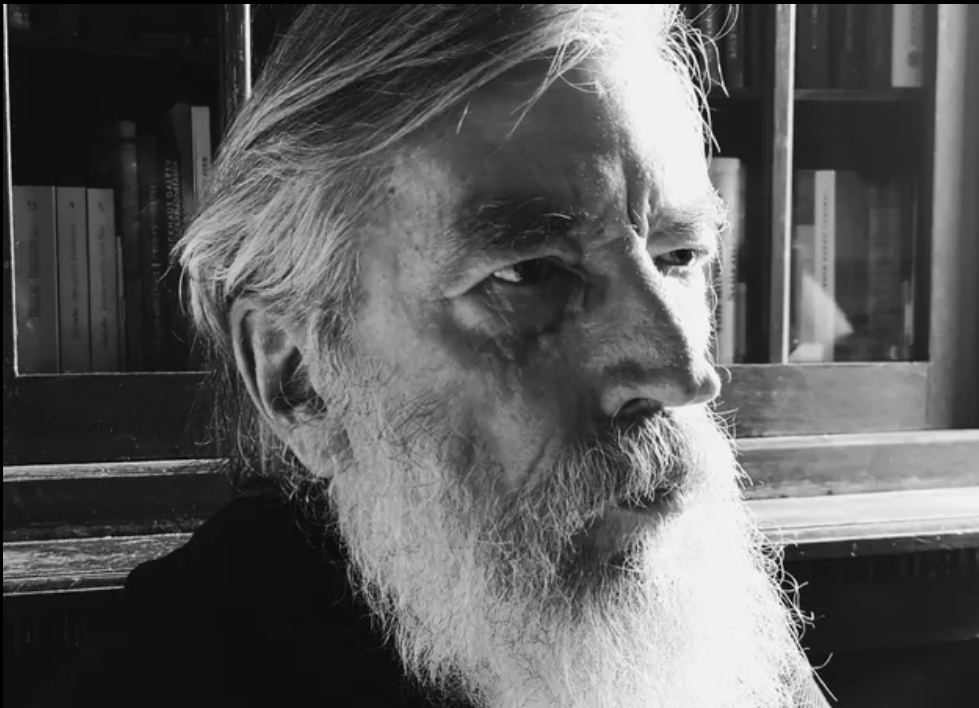

Walburga Hülk: Victor Hugo – Jahrhundertmensch (2024). Matthes & Seitz, 500 Seiten, 38,00€.