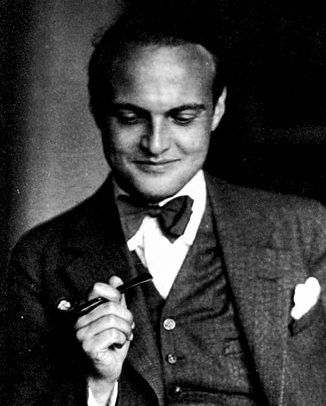

Berlin, 23. Januar 1930. Harry Graf Kessler, wegen seines sozialen Engagements und der kulturellen Weltläufigkeit als „roter Graf“ verschrien, trifft seinen engen Freund Alfred von Nostitz-Wallwitz und den deutschen Übersetzer von Gabriele D’Annunzio, Karl Gustav Vollmoeller, zum Frühstück. Vollmoeller, dem literarischen Symbolismus verbunden und im George-Kreis verwurzelt, berichtet von den „prickelnden, farbigen Geschichten“, die sich um Luisa Casati ereignen. Kürzlich rief sie eines Nachts um drei Uhr den Erzbischof von Paris, Louis-Ernest Kardinal Dubois, an und bat ihn, er müsse sie sofort aufsuchen, „es gehe um Leben und Tod ihrer Seele“. Der Kardinal weigert sich, zu dieser Uhrzeit die Dame, die der Ruf skandalöser Liebesgeschichten umgibt, aufzusuchen, und beauftragt stattdessen einen gewogenen Priester mit dem Besuch.

Dieser fährt beim Anwesen vor, und auf der Allee tritt ihm unerwartet, unbekleidet und in jeder Hand einen Leuchter haltend, die Casati entgegen und beginnt eine gotteslästerliche Litanei. Der Priester reagiert entsetzt, als sei ihm die Verkörperung des Bösen begegnet, und ergreift die Flucht. Kardinal Dubois erstattet am darauffolgenden Tag bei der Polizei Anzeige wegen „attentat à la pudeur“ (Erregung öffentlichen Ärgernisses) und Gotteslästerung. Die Sache wurde mit einem sechsmonatigen Aufenthalt in einer Nervenheilanstalt – eine Maßnahme, mit der es gelang, dass die Beteiligten ihr Gesicht wahren konnten – aus der Welt geschafft.

Graf Kessler, von dieser Anekdote fasziniert, ebenfalls standesgemäß entfremdet, zieht in seinem Tagebuch die Parallele zu Barbey d’Aurevilly und dessen Werken, in denen die Würde kirchlicher Strukturen regelmäßig von der dämonischen Vorstellungskraft der Menschen getroffen wird.

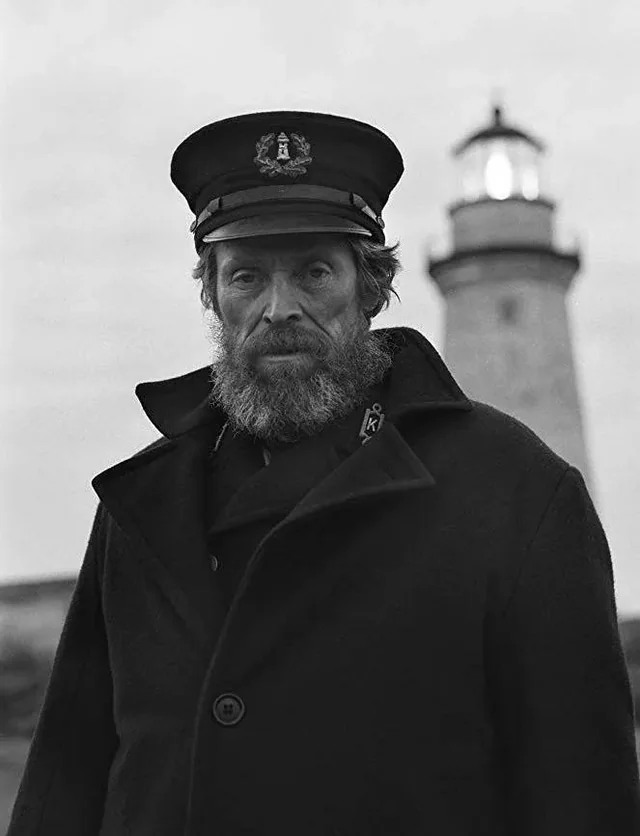

In Jules Barbey d’Aurevillys Roman Die Gebannte, der um das Örtchen Blanchelande in der normannischen Heide angelegt ist, entfalten sich düstere Ereignisse, die die Fantasie der Bewohner in ihren Bann ziehen – wie die Anekdote um Luisa Casati den Grafen Kessler. Der Mönch, der im Werk einheitlich Abbé von La Croix-Jugan genannt wird, versündigte sich, bevor er in den Schoß der Kirche fand, mehrfach an seinem Glauben. In den Wirren des französischen Bürgerkriegs stand es schlecht um seine Sache, und er beschloss, den Freitod zu wählen: Er richtete das Gewehr gegen sein Haupt.

Bevor der Tod eintritt, wird er von einer „gutmütigen normannischen Alten“ gerettet, in ihr Häuschen am Waldrand gebracht und gepflegt. Nach einigen Tagen erscheinen fünf „Rekruten der Republik“, die entscheiden, dass der verwundete Chouan eine Kugel nicht wert sei, und sein Gesicht mit Glut malträtieren. Nach dieser Tortur gleicht es einem Wunder, dass der spätere Abbé von La Croix-Jugan nicht verstarb oder erblindete. Dem Charisma, das durch sein entstelltes Antlitz unterstrichen wird, verfällt Jeanne Le Hardouey, die adlige Frau des Großbauern, als am zweiten Advent der Mönch in der Kirche seine Kapuze abnimmt und vom Chor „et statim veniet dominator“ emporsteigt.

Die im Bann Gefangene scheint ihm hörig zu sein und verrichtet, wie die Bewohner des Dorfes und der mythisch angehauchte Erzähler schildern, fragwürdige Aufträge – bis Jeanne eines Tages tot aus einem Teich gezogen wird und ihr Ehemann Thomas Le Hardouey von einer Reise nicht auf sein Gut zurückkehrt.

Die Zeit legt sich über den tragischen und ungeklärten Tod der Hardouey. Des Nachts sitzen in der normannischen Heide Schäfer, die für Teufelsanbeter gehalten werden, an einem Feuer, als der Witwer erscheint, der sich im Tausch gegen das Leben des Abbé von La Croix-Jugan an den Teufel verkaufen will. Während des Gesprächs reitet – für alle spürbar – in eindringlicher Intensität der dämonische Mönch vorbei. Diese Szene gehört zu den tiefgründigsten Stellen in Die Gebannte, in der Schicksal, Mythos, Glaube und Aberglaube aufeinandertreffen.

Dieser Antagonismus, mit einer eher verworrenen und auf Andeutungen aufbauenden Erzählweise, macht den Reiz dieses Romans aus – eine Erzählweise, die den klassischen Leser französischer Literatur abschrecken kann. Denn wie mehrfach im Feuilleton diskutiert, ist eine stringente, lineare Erzählweise nicht Barbey d’Aurevillys Sache: Seine Werke leben von der verschachtelten Andeutung und dem Halbsatz, der der Handlung eine ganz andere Bedeutung verleiht.

Durch seine monarchistische und erzkatholische Haltung, mit der Barbey d’Aurevilly sich von der „Tränenkammer“ Victor Hugos abgrenzte, ihm absprach, ein Franzose zu sein, und ihm riet, sein nächstes Buch auf Deutsch zu schreiben, suchte er politisch, insbesondere aber literarisch Distanz zu den Realisten. Er griff jedoch – wenn auch pathetisch aufgeladen – auf realistische Elemente zurück, die besonders in den Momenten der Sünde oder in der Schilderung, als dem Abbé von La Croix-Jugan die Folter widerfährt, hervortreten. Diese Passage basiert auf den Erfahrungen eines Verwandten, die er realistisch beschreibend verarbeitet.

Nach der Lektüre wird klar, warum Carl Schmitt, Ernst Jünger und Harry Graf Kessler Barbey d’Aurevilly schätzten. Es ist die Ästhetik der Abgründigkeit, die die voranschreitende Moderne zwar aufnahm, aber völlig anders darstellte – und mit der sich eine Verschiebung des Fundaments, aus Mythen erwachsen, vollzog, durch die die Abgründigkeit ihre dämonische Wirkung verlor.

Wer heute aus der Zeit fällt, greift auf die sechs erhältlichen deutschsprachigen Titel von Jules Barbey d’Aurevilly zurück.

Jules Barbey d’Aurevilly: “Die Gebannte“ (2017), erschienen bei Matthes & Seitz Berlin – französische Originalausgabe “L’Ensorcelée“ (1854). Flexibler Leineneinband, 312 Seiten, 28 €.