Eine ganz grundlegende ästhetische Frage ist diejenige, ob und wie es möglich ist, dass ein sinnlicher Gegenstand Wahrheit abbildet, widerspiegelt oder sie gar an ihm selbst ist. Im Besonderen betrifft sie das Schöne und die Kunst. Dass überhaupt Schönes da ist, erscheint unter diesen Vorzeichen bereits als Grenzerfahrung oder als Theophänomen, denn ganz von selbst sprechen wir über zwei Ebenen: die höhere Wahrheit, das Absolute, das Geistige und die sinnlich wahrnehmbare, gegenständliche Welt, in der sich einerseits das Geistige zu äußern scheint und die andererseits auf das Geistige verweist.

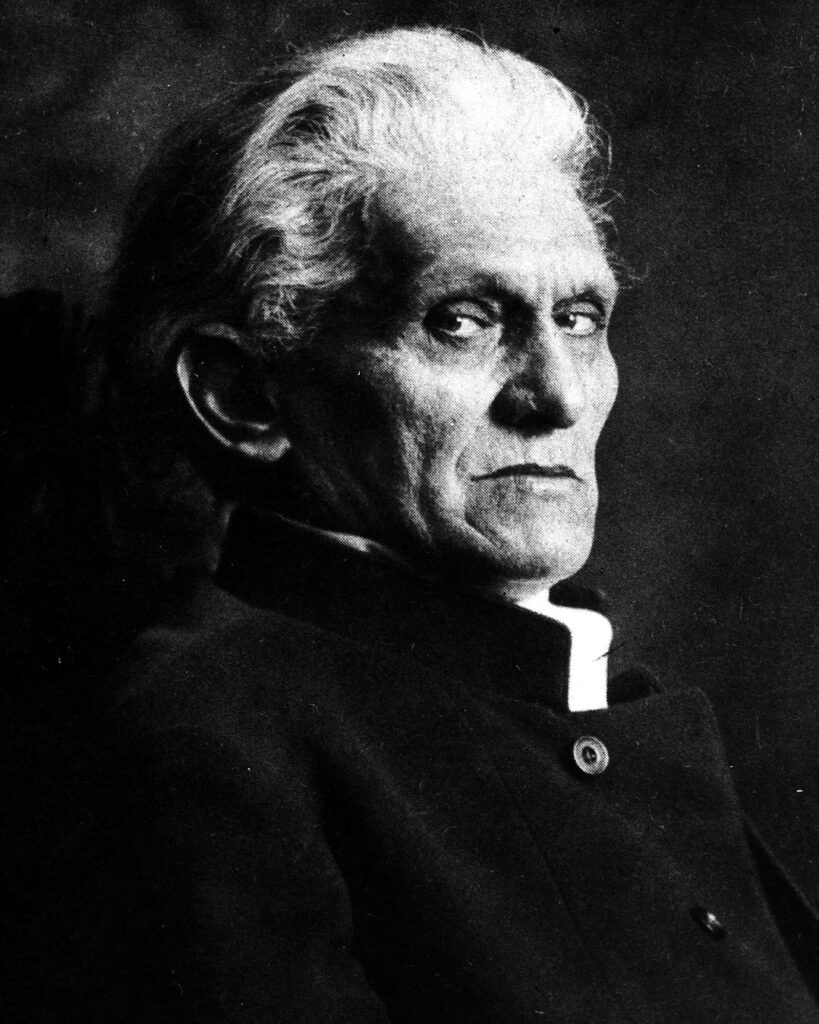

Stefan George und der Blätter-Kreis geben zunächst verschiedene Aspekte dessen an, was sie überhaupt unter Kunst verstehen. Zum einen ist Kunst „nicht schmerz und nicht wollust sondern der triumph über das eine und die verklärung des anderen,“ (S. George: Tage und Taten. Berlin 1933. S. 87) und zum anderen will man „der kunst besonders der dichtung und dem schrifttum dienen, alles staatliche und gesellschaftliche ausscheidend. Sie [die Veröffentlichung der Blätter für die Kunst] will die Geistige Kunst auf grund der neuen fühlweise und mache – eine kunst für die kunst“.

Die Auffassung der Kunst für die Kunst steht weiters „im gegensatz zu jener verbrauchten und minderwertigen schule die einer falschen auffassung der wirklichkeit entsprang.“ (Vgl. C.-A. Klein. Einführung. In: Blätter für die Kunst, Band I. Berlin 1892. S. 1) Damit ist der angestrebte Ästhetizismus explizit gemacht, wenn auch hier nicht direkt gegen die Wirklichkeit Stellung genommen wird, sondern lediglich gegen eine falsche Auffassung von ihr. George geht also von einer seiner Meinung nach wahreren Wirklichkeitsauffassung aus, die insbesondere das naturalistische Denken übertrumpft. Auch Weltverbesserungsbestreben und „Allbeglückungsträume“ gehören nicht in den Aufgabenbereich der Dichtung, selbst wenn sie schön sein mögen, wie Carl-August Klein als Herausgeber und Vorwortverfasser der Blätter für die Kunst zugesteht. Explizit will man in den Blättern aber nicht mit Lehrsätzen, etwa Sachtexten oder Darlegungen der eigenen Auffassung von Kunst und Wirklichkeit beginnen, „sondern mit werken die unser wollen behellen und an denen man später die regeln ableite“. Schlagworte wie „Symbolismus“, „Dekadentismus“ oder „Okkultismus“ sollen vermieden werden, da sie – so Klein – die Köpfe verwirren. (Vgl. ebd.) Hiermit wird eine überbordende Kategorisierung der Kunst in Schubladen sowie übermäßige Interpretationen gemeint sein, wie George auch in Tage und Taten schrieb, dass die Kunst und mit ihr die Dichtung schon keine mehr sei, sobald sie etwas bestimmtes sagen oder wirken wolle, ja es „nicht einmal wert [sei] in den vorhof der kunst einzutreten“. Umgekehrt ergibt es nur Sinn, dass Kunst auch kaputtinterpretiert werden und dichterische Gehalte ausgehölt werden können, sodass George weiter schreibt, „jeder widergeist jedes vernünfteln und hadern mit dem leben zeigt auf einen noch ungeordneten denkzustand und muss von der kunst ausgeschlossen bleiben.“ (S. George: Tage und Taten. a.a.O. S. 85) Daher rührt auch der nahezu direkte Schritt in die Werke der Blätter, die eines Sprungs, eines selbstexperimentellen Eintauchens in die Kunst, eines Aufsaugens und Fühlens der Dichtung bedürfen, um überhaupt annähernd in Gänze erfassbar zu werden. Ohne dieses Selbstexperiment kommt der Leser bei George nicht weit. (Vgl. C.-A. Klein. Einführung. In: Blätter für die Kunst, Band I. a.a.O. S. 1)

Das Wesen der Dichtung gleicht darüber hinaus dem eines Traumes: Gegensätze wie Ich und Du, Hier und Dort, Einst und Jetzt treten nebeneinander und werden zugleich eins. Doch auch stärkste Empfindung und tiefster Eindruck bürgen noch nicht für das Gelingen eines Gedichts. Erst die Umsetzung in eine klangliche Stimmung, welche Ruhe und bisweilen sogar Heiterkeit erfordert, verleiht ihm Echtheit. Daher sei auch jedes Gedicht unecht, welches nur Dunkel ohne jeden Lichtstrahl entfalte – was früher wohl als das „Idealische“ bezeichnet worden wäre. Schönheit verortet George nicht am Anfang oder Ende, sondern im Höhepunkt. Am meisten ergreift dann jene Kunst, in der man das „Atemholen neuer, noch schlafender Geister“ spürt. Insgesamt spricht George der Dichtung schon hier eine besondere Stellung unter den Künsten zu: Nur sie kennt sowohl das Geheimnis der Erweckung als auch das des Übergangs. (S. George: Tage und Taten. a.a.O. S. 86f.)

Die persönlichste Note Georges enthalten die Gedichte im Jahr der Seele, was zum einen aus der Anschaulichkeit der dargestellten Szenerien rührt, in denen Sommer, Herbst und Winter durchschritten werden und die je nach Gemüt starke Assoziationen wachrufen können. (So kam mir bei der ersten Lektüre des Gedichts „Blumen“ eine Antwort auf die schwierige – weil zu politisch aufgeladene – Frage, was die Heimat sein könnte: nun erscheint sie mir als der Ort, an den wir uns versetzt fühlen, wo eben jene Blumen Georges stehen, die vor unserem inneren Auge erscheinen.) Hinzu kommt zum anderen die Ansprache eines Du und Wir, denn George bewegt sich hier mit einer Begleiterin oder Partnerin – gewidmet ist Das Jahr der Seele Ida Coblenz –, die in die Reaktion auf die beschriebenen, erdichteten Naturerscheinungen einbezogen ist und durch die auch der Leser – nahezu hypnotisch – tiefer in das Werk hineingezogen wird. (Vgl. C. Petersen: Stefan George. Berlin 1980. S. 40ff.) Dies wird genauso intendiert sein, denn Ludwig Derleth, ein weiteres Mitglied des Blätter-Kreises, schreibt:

„[…] eine veste und hochburg des todes schloss mich vom leben ab . aber frei wie ein falke flog ich ins leben . in die rede flog ich mit allen namen . in das auge mit allen gestalten . in das ohr mit allen rauschenden machtstimmen des meeres . das licht soll in mir aufgehen . die erinnerung alles dessen was einmal war . hier stehen die ältesten dinge bei Gott und was wirkung genannt wird ist von den ur-sachen nicht verschieden . auf diesem bunten teppich der Welt-wirkung laufen die zwarten flüsse der im lichte verlöschenden gestalten.“

(L. Derleth: Vom Wissen und Wege I. In: Blätter für die Kunst, Band VI. Berlin 1902/03. S. 47)

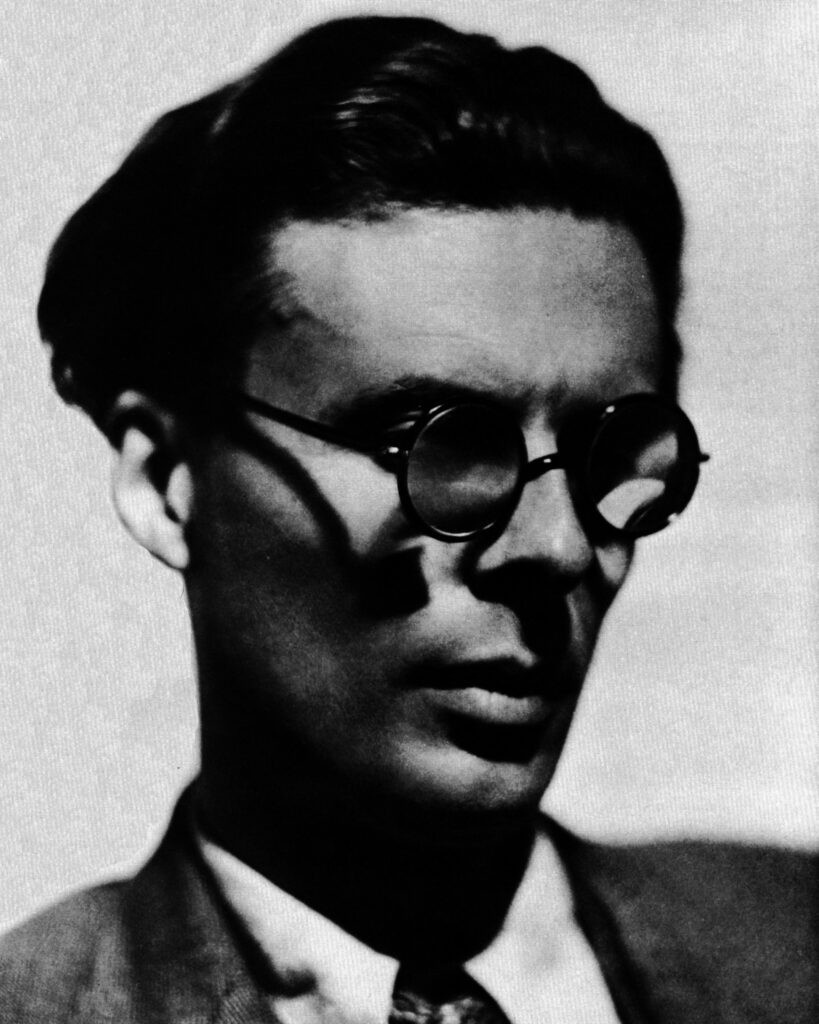

Was Wirkung genannt wird, ist von den Ursachen nicht verschieden – dies mutet im ersten Moment pantheistisch an, solange man nicht zwischen Wirkung und Bewirktem unterscheidet. Sowohl Ursache als auch Wirkung wirken das Bewirkte an dem, an dem etwas bewirkt wird; im Lichte des zuvor überdeutlich angeklungenen Platonismus auch im Sinne einer echten gegenüber einer bloß nachahmenden Dichtung – dem Vorzug des Seins vor dem Schein, der Burg, die der Höhle gleicht, dem sie Verlassen und den ältesten Dingen, also den Ideen bei Gott – nur ein logische Konsequenz. Abseits der Metaphysik lässt sich dies auf das Kunstverständnis Georges und des Blätter Kreises beziehen, nach dem das Gedicht bereits die Wahrheit ist. Die Sprache, in der es steht, ist zugleich Ursache und Wirkung des Gedichts, somit – und das in jeder Einzelsprache, denn jede von ihnen ist im Stande, dass mit ihr Wahrheit ausgedrückt werden kann, ohne dass sie es automatisch von selbst täte – ein Schlüssel zu höherer Wahrheit.