Ohne den Mann zu kennen, ohne auch nur irgendetwas über sein Leben zu wissen, können wir ihn verstehen. Es reicht dieser eine Satz, um seine tiefempfundene Krise zu fühlen. Denn dieser Satz, so unscheinbar er auim ersten Augenblick erscheinen mag, steht pars pro toto für das Gefühl, das sich in den letzten Jahrhunderten in der gesamten westlichen Welt breit gemacht hat. Millionenfach wird er gedacht, tagtäglich, von dir, von mir, von so ziemlich jedem Menschen.

Die Moderne mag vielerlei Emotionen bei den Menschen auslösen: von freudigem Optimismus (immer weniger), über Wut und Angst (vor allem bei Außenseitern), bis hin zur Verzweiflung (Tendenz steigend). Doch das allergrößte Gefühl, das sich durch alle Klassen zieht, ist Ermüdung. Selbst wenn es gelingt, die Sinnfrage lange nicht zu stellen, setzt immer diese Ermüdung ein. Wir brauchen Urlaub. Und im Urlaub trägt die Monotonie dann ein anderes Gewand, und wir fühlen uns eine Zeit lang tatsächlich der Welt entzogen. Und dann? Knöpfe zu, Knöpfe auf. Tagein, tagaus. Und wir machen es einfach. Machen es, weil man es eben macht. Und weil es ja sonst nichts gibt, was man sonst machen kann, weil irgendwas muss man ja tun, und die Miete muss ja auch bezahlt werden, und man hat ja noch zehn Urlaubstage übrig usw. Und mit ein bisschen Glück kann man diese Urlaubstage dann so verteilen, dass man sie zu den Feiertagen legt und das Maximum rausholt. Wochenendtrip hier, Amazon-Angebot da, einmal die Woche Essen bestellen, Bierchen mit den Jungs – das reicht ja. Muss reichen.

Wir sind in eine ontologische Sackgasse geraten, und zwar aus einem einzigen Grund: Wir haben weitestgehend alle direkten Mängel überwunden. Doch das Mangelerleben ist untrennbar verknüpft mit der menschlichen Psyche. Nicht nur unsere Körper sind auf Mangel ausgelegt, sondern auch unser Geist. Der Körper verfettet durch den Überfluss, er wird krank, träge – er braucht den Mangel. Und so auch der Geist.

Evolutionär gesehen kann man sich den Geist als einen Mangel-Überwindungsapparat vorstellen, der Strategien entwickelt, mit Schwierigkeiten umzugehen – der Motivation und Sinn bereitstellt, sie zu durchleben. Drei Tage hungern, zwei Tage Jagd, ein Gelage. Fett und Zucker lassen den Körper Dopamin und Opioide ausschütten. Die direkten physischen Mängel und ihre Überwindung sorgen für einen starken Geist.

Der Antrieb dieses Apparats ist ein einfaches: Ich will leben. Das ist das Axiom des Geistes. Ein jedes Warum dreht sich nur um die Begründung dessen – alle Gründe sind Ableitungen und dienen der Rechtfertigung. Und „Ich will nicht mehr leben“ impliziert, dass man es davor wollte.

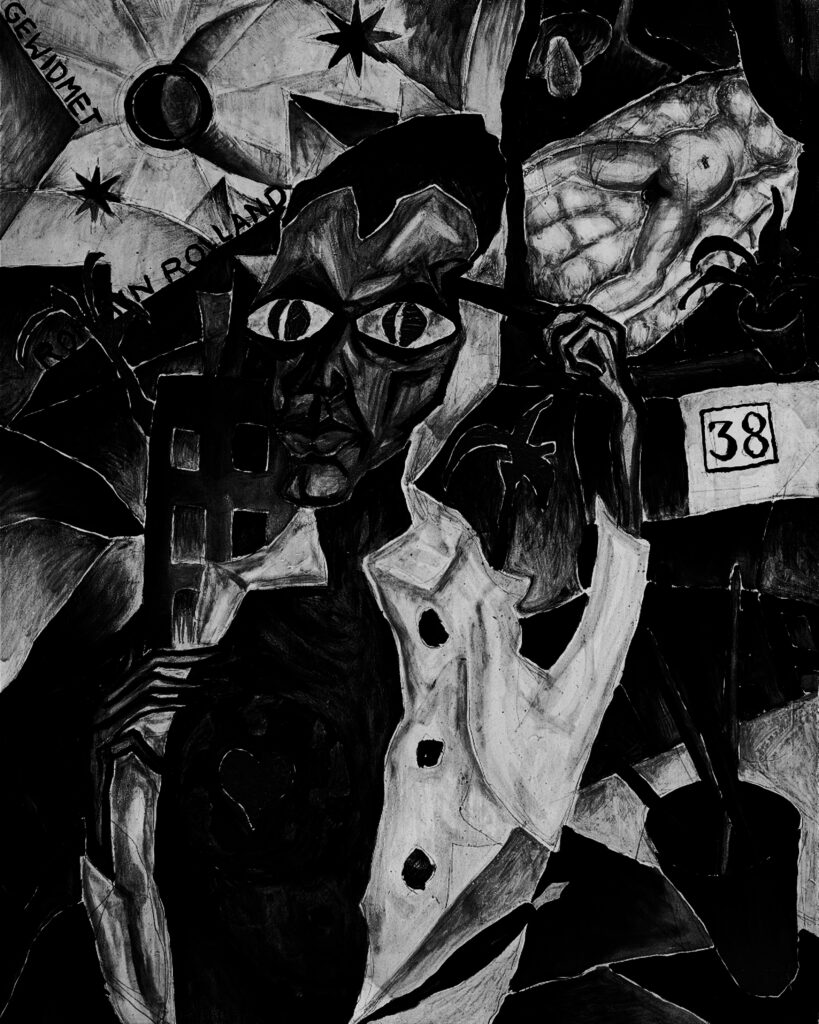

Solange es Mängel gibt, die der Geist überwinden kann, hat er eine Daseinsberechtigung. Und die Mängel gehen nicht aus – sie transformieren sich nur auf höhere Ebenen, sie werden abstrakter, wachsen mit der Komplexität des Lebens. Letztendlich und wenn alle direkten und begreifbaren Mängel überwunden wurden, hat der Geist sich obsolet gemacht. Dann stellt er die Seinsfrage. Dann fragt er: Wozu? Hier gibt es keine direkte Verhaltensmöglichkeit mehr. Hier beginnt der Geist, an seinem eigenen Axiom zu rütteln.

Die Religionen boten einen Schutz vor dem Selbstverschlingen des Geistes – eine Möglichkeit zur Überwindung aller Mängel im Jenseits. Doch fällt dieses Gerüst in sich zusammen, gibt es nichts Transzendentales mehr, das wir glauben können (früher war es ein Nicht-mehr-glauben-Wollen, heute ist es ein Nicht-mehr-glauben-Können), und liefert die Umgebung keine guten Gründe mehr, macht sich der letzte Mangel im Hintergrund breit. Philosophien bilden noch den letzten Versuch des Geistes, sich die Mängel greifbar zu machen und eine Möglichkeit der Überwindung zu bieten. Doch haben sie schon nicht mehr die Wirkmacht, wie es ein fester Glaube einst hatte.

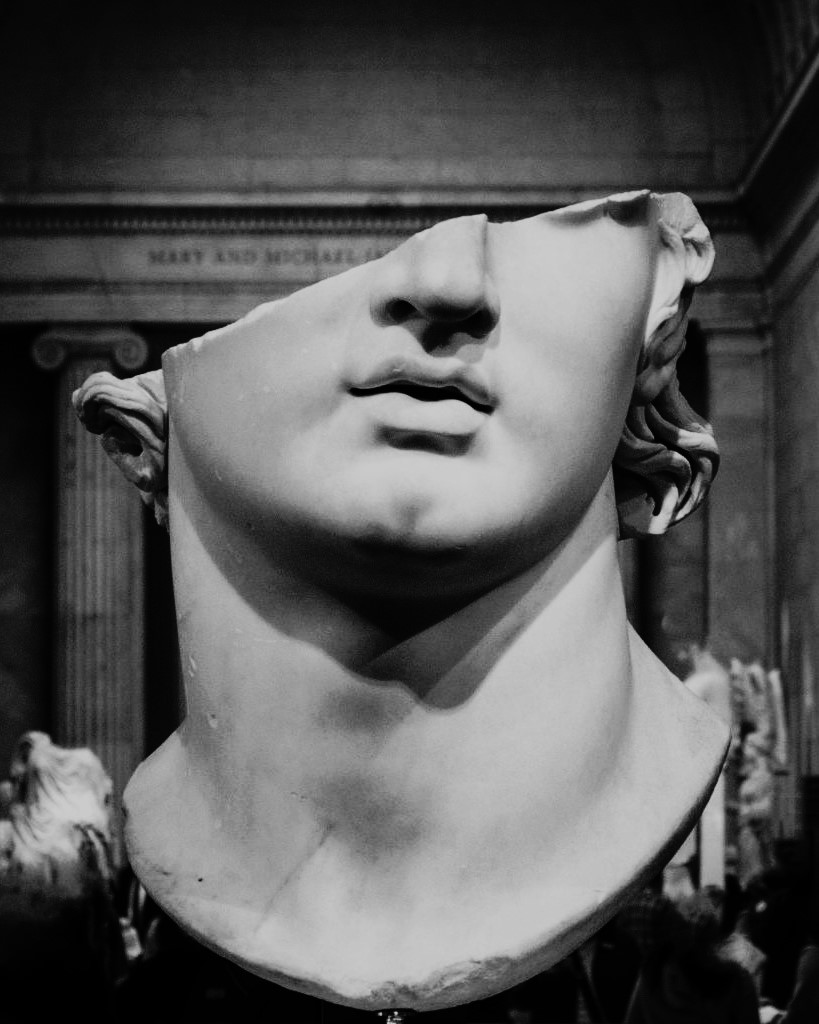

Wir befinden uns an einem Punkt, der tatsächlich neu ist für die Menschheit. Wir sind konfrontiert mit einem Problem, das sich unseren Vorfahren einfach nicht in der Form stellte, wie es sich uns heute aufdrängt. Wir entfernten die direkten Mängel weitestgehend und untergruben gleichzeitig auch unser Fundament. Wir ebneten die geistige Berg- und Tallandschaft ein, weil es sich so doch leichter spazieren lässt. Heute gibt es kein Hungern mehr, aber auch kein Gelage – gerade so viel, wie es braucht, um morgen wieder in der Maloche zu stehen. Es ist alles so unfassbar langweilig gleich geworden. Heute braucht man schon einen starken Narzissmus oder eine sich aufdrängende Leere, will man zu irgendetwas Außerordentlichem gelangen, das über das Basic-Life-Paket hinausgeht.

Wir müssen heute qua Willen künstliche basale Mängel erschaffen – was unsere Vorfahren aus reiner Notwendigkeit durchlitten, um körperlich und geistig gesund zu sein. Wir müssen Diäten machen, uns zu Sport und Bewegung zwingen, fasten. All das bedeutet, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit Menschen aktiv gegen ihre Triebe arbeiten müssen – losgelöst von einem Sinn, sondern zur reinen Aufrechterhaltung der Möglichkeit zu einem. Das unterscheidet den modernen Menschen fundamental von allen vorangegangenen – und stellt ihn vor das bisher größte Problem der Geschichte. Die Krise spitzt sich jetzt langsam erst richtig zu, und es muss sich zeigen, ob der Mensch noch die Kraft für große Ideen hat. Ideen, die ihn wachhalten, die ihm einen Zweck geben. Ich vermag es nicht zu beantworten. Auch ich bin müde. Am einfachsten wäre natürlich ein Reset: eine ausgeprägte Wirtschaftskrise, ein Krieg, eine Naturkatastrophe. Komisch, dass sich das so viele Leute wünschen – oder?

Natürlich gibt es noch Dinge im realen Leben, die uns unser Leben als sinnvoll erscheinen lassen können: die Familie, die Freunde, für manche sogar die Karriere, die Liebe zuletzt als das Nobelste. Doch brechen diese weg, ist der Mangel wieder da. Und nach der dritten Stadt, in der man Freunde gefunden hat, der fünften Arbeitsstelle, der siebten Liebesbeziehung wirkt auch das irgendwann austauschbar. Und es wird immer schwerer, das Hemd zu knöpfen. Ein fester Wille – und sechs bis fünfzehn Gramm Blei – ist irgendwann lösungsorientierter als Ermüdung und zehn bis dreizehn Knöpfe.