Die Sprache und mit ihr die Dichtung nehmen für George einen heiligmäßigen Status ein. Bei allem Hören auf die Sprache und jedem Ausgelegtsein der Welt in der Dichtung folgt auf beide am Ende dennoch die Sprachlosigkeit, das Unaussprechliche.

Dort, wo nur mehr geschwiegen werden kann, hat auch das Mythische seinen Ort. Es kann benannt und umschrieben, nicht jedoch als solches ausgesprochen werden, sodass die Worte seine Essenz träfen. Das Vage bleibt das Klarste, „Dem sehnenden war Der wink genug – und winke sind Von alters her die sprache der götter“.

Im Siebenten Ring setzt George den Ewigen Augenblick. Die in der Zeit nicht auflösbaren Antinomien der Welt werden in einen absoluten Rahmen gesetzt. Die Geschichte wird zum „Schauplatz widerstreitender Kräfte, die sich im Wesentlichen immer gleich bleiben“, worin eigentlich ein urchristliches Prinzip sich widerspiegelt: wird die Geschichte als das in der Zeit befindliche und nicht auch als etwas Darüberhinausgehendes betrachtet und alle Gesellschaften, ihre Ordnungen und Unordnungen, Werte und Unwerte abstrahiert, kommt es zu einer „ideellen Gleichzeitigkeit aller Epochen“, die gerade in der Antinomie fußt. Christlich konkretisiert, da George dies aus seiner katholischen Prägung entnommen haben wird – von der er sich zwar abwandte, die aber weiterhin tiefgreifend die Denkmuster seines Gesamtwerkes beeinflusste (vgl. W. Koch: Stefan George. Weltbild – Naturbild – Menschenbild. Halle/Saale 1933. S. 18): die seit der Ursünde beschädigte Menschheit bleibt bis zum Jüngsten Gericht am Ende der von Gott geschaffenen Zeit die immer gleiche unter teils variierenden Schleiern – und dies beinhaltet alle vermeintlich ethischen Widersprüche, die der Mensch in sich austragen muss, die aber nicht in dieser Welt aufgelöst werden können. Dasjenige, was darüber hinausgeht, kann als translogisch betrachtet werden, das nicht mehr ausgesprochen werden kann, sodass Der Siebente Ring am Ende die Möglichkeit eines aussprechbaren Mythos in der modernen Welt widerlegen soll. (vgl. V. J. Günther: Der Ewige Augenblick – Zur Deutung von Georges „Der Siebente Ring“. In: E. Heftrich, P. G. Klussmann, H. J. Schrimpf: Stefan George Kolloquium. Köln 1971. S. 198ff.)

Dem ist entgegenzufragen, ob denn überhaupt jemals der Inhalt eines Mythos ausgesagt wurde und nicht vielmehr – der ursprünglichen Bedeutung des Wortes folgend – der Mythos das Wort ist, das mit unseren sprachlichen Mitteln auf das an sich Unaussprechliche verweist. Dem wiederum steht einerseits Georges beschriebene Auffassung entgegen, nach der das Gedicht bereits das Wahre sei und andererseits spricht dafür, dass George selbst mit Stimmungen oder Schwingungen arbeiten muss, um etwas auszusagen und dadurch selbst den Verweis auf das Unaussprechliche praktiziert und eben nicht die direkte Aussprache. Auch diese Widersprüchlichkeit wird – im Sinne Georges oben beschriebenen Verständnisses – nicht mit ihm, nur gegen ihn, aufzulösen sein. Im Übrigen blieb George aber dem treu, was der mythische „Fug“ will, statt ihn mithilfe der Vernunft zu sprengen (vgl. W. Kraft: Stefan George. München 1980. S. 202) – Lässt sich dies überhaupt sprengen oder folgt man dann nicht auch einer Fügung? –, denn bereits die Natur entzieht sich einer erschöpfenden Durchdringung mittels des menschlichen Verstandes (vgl. W. Koch: Stefan George. Weltbild – Naturbild – Menschenbild. Halle/Saale 1933. S. 16) und so erhebt sich „aus verwitterter fuge ein lebendiger Baum“ (S. George: Das Neue Reich. Stuttgart 2001. S. 42). Im Lied des Zwergen taucht am Ende des Gedichts eine weitere Frage auf:

„Ganz kleine vögel singen · Ganz kleine blumen springen ·

Ihre glocken klingen. Auf hellblauen heiden

Ganz kleine lämmer weiden · Ihr fliess ist weiss und seiden.

Ganz kleine kinder neigen Und drehen sich laut im reigen

Darf der zwerg sich zeigen?“

(S. George: Die Bücher der Hirten- und Preisgedichte, der Sagen und Sänge und der hängenden Gärten. Berlin 1930. S. 79.)

Diese Frage ist nicht bloß diejenige, ob sich der Zwerg zeigen darf, sondern auch, ob es der Mythos oder die Wahrheit darf. Gerade dadurch bildet George höhere Wahrheit ab und schafft Mythos, denn dieser besteht gerade in einer auf uns wirkenden Wirklichkeit, in der das Nicht-Sehen, Nicht-direkt-gezeigt-bekommen, das Nicht-Dabeisein hinzutritt, die ihm seinen ihn konstituierenden Schleier ermöglichen.

Aus diesem Grund unterscheiden George und der Blätter-Kreis auch „Verborgne- und Deutel-Künste“. Unter letzteren wird diejenige Kunst verstanden, die aus „platt vernünftelnden anglo-amerikanischen grundsätze[n] und nützlichkeitslehren“ hervorgeht. Dies mag in der Dichtung und erzählenden Literatur zu diesem Zweck angelegte Lehrstücke betreffen. In ihnen sieht man aber die Gefahr, „dass sie dem menschen die wertvolle menschliche haltung entbehrlich machen“, also, dass das Gefühl für die Kunst und ihre indirekt erfahrbare Wahrheit abhandenkommt, zugunsten leicht begreiflich gemachter „heilsvorschriften“ bzw. der Versprechung von eben jenen, von der „leichtere[n] erlangung von glück und macht“. Wo die Erscheinung versagt, wird mit Erfundenem nachgeholfen. Somit enthält eine solche rationalistische Kunst weniger Wahrheit als diejenige, die George anstrebt. Das zeigt sich auch in dem Ausspruch, nach dieser Fasson geschaffene Werke seien „nicht alt gewordener aberglaube sondern frühreife erkenntnis – sie gehören nicht zum absterbenden mittelalter sondern zur erwachenden neuzeit – – – sie glauben und übertreiben nur was die moderne wissenschaft auch glaubt und sucht.“ (C.-A. Klein: Verborgne- und Deutel-Künste. In: Blätter für die Kunst, Band IX. 1910. S. 5)

In dieser Formulierung klingt an, dass George nicht prinzipiell Einwände gegen die Erkenntnis als solche erhebt, sondern lediglich gegen die frühreife, zu stark ratiolastige Erkenntnis. Demgegenüber setzt sich der Aberglaube zusammen aus Empfindungen, mythischer WIRK-lichkeit – Wirklichkeit nicht verstanden als synonym mit der Wahrheit, sondern als das, wie die Phänomene der Welt auf die Menschen wirken und nach deren Empfindung sie Vorstellungen formen, aber auch rationalen Überlegungen, nämlich dergestalt, dass die Vorfahren versuchten, nach bestem Wissen und Gewissen Kausalrelationen herzustellen. Auch der Regentanz und die Angst vor der schwarzen Katze haben ihren Ursprung im Logos. Der Mythos hat somit Wirklichkeit und der (Aber-)Glaube steht im georgeschen Denken epistemologisch als Mittelposition da, die weder die Sinne und die Empirie noch die Gefühle oder die Ratio überbetont und die Wirklichkeit, wenn auch nicht immer die Wahrheit, erkennt.

Geist und Sinnlichkeit sollen ekstatisch miteinander verschmelzen, wo Worte nicht etwas Bestimmtes ausdrücken, sondern es je selbst sind:

„Der Zauber, der durch das Aussprechen der Worte bewirkt wird, besteht im Transzendieren der Wörtlichkeit in Richtung auf das Ideenhafte. Das ist der platonische Kern des Symbolismus“, fasst Jürgen Egyptien zusammen.

Sein und Sinn, Form und Wesen und das jeweilige ineinander Erleben sind das Ziel und die höchste zu versinnbildlichende Idee ist für die symbolistische Kunst die der Schönheit.

Durch die Übersteigerung, die Verherrlichung und den ganzen Ernst, mit dem sie betrieben wird, nimmt die symbolistische Ästhetik als solche schon religiomorphe Züge an. Überall dort, wo Wahrheit angestrebt wird, ist auch Ernst und eine Kunst, die ernst ist, hat immer einen Wahrheitsanspruch in sich, sei er auch noch so verborgen. Dazu gehören wesentlich auch das Schweigen und die Selbstkontrolle (vgl. J. Egyptien: Stefan George – Dichter und Prophet. Darmstadt 2018. S. 40f.), wie sie im späteren George-Kreis die Ritualisierung bedurfte.

Die Dichtung ist somit für George dasjenige, in dem Ewiges und Ideales als angestrebte höhere Wahrheit durch die Zusammenkunft von dichterischer Form und Klang, Logos und Mythos sichtbar werden – wenn auch ein Punkt des Unaussprechlichen kommt – und einen Raum dafür schaffen. Ihre „Wahrheit“ besteht im geistigen, formhaften und symbolischen Gegenentwurf zur Alltagserfahrung und ihrer Möglichkeit, die Vernunft zu übersteigen, aus der sich auch der Mythos und die Stiftung der Gemeinschaft mit ihren Moralvorstellungen speisen, die konkrete Handlungen folgen lassen und somit Realität werden.

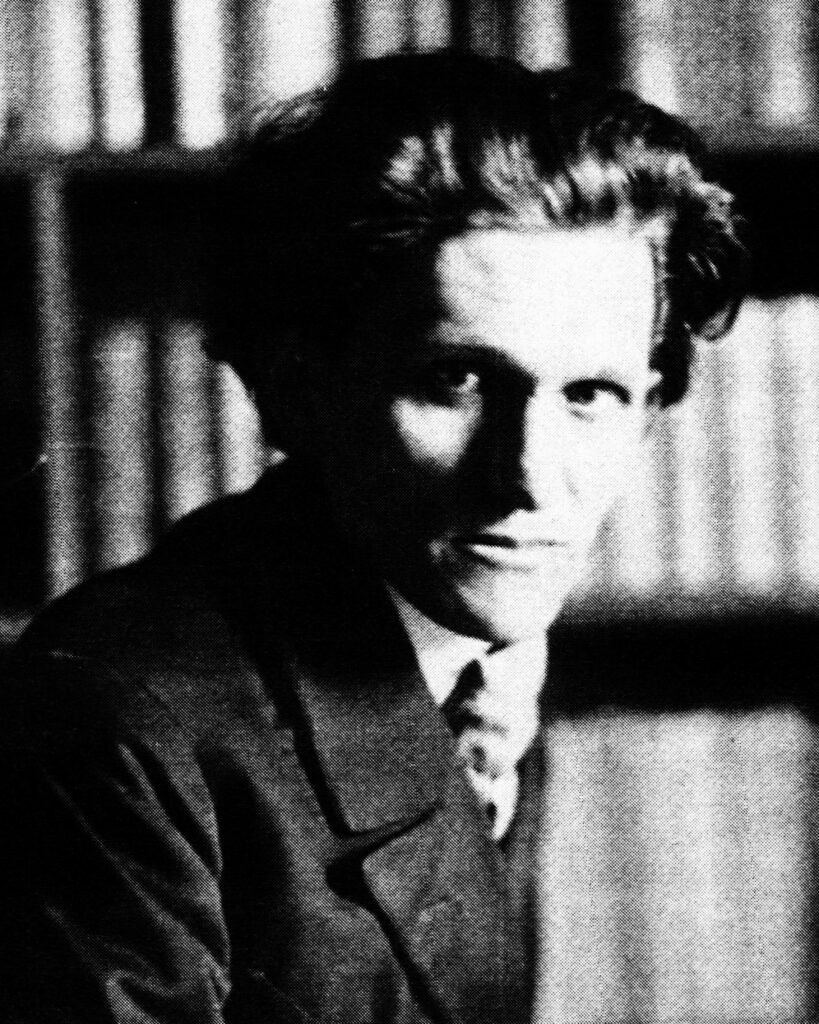

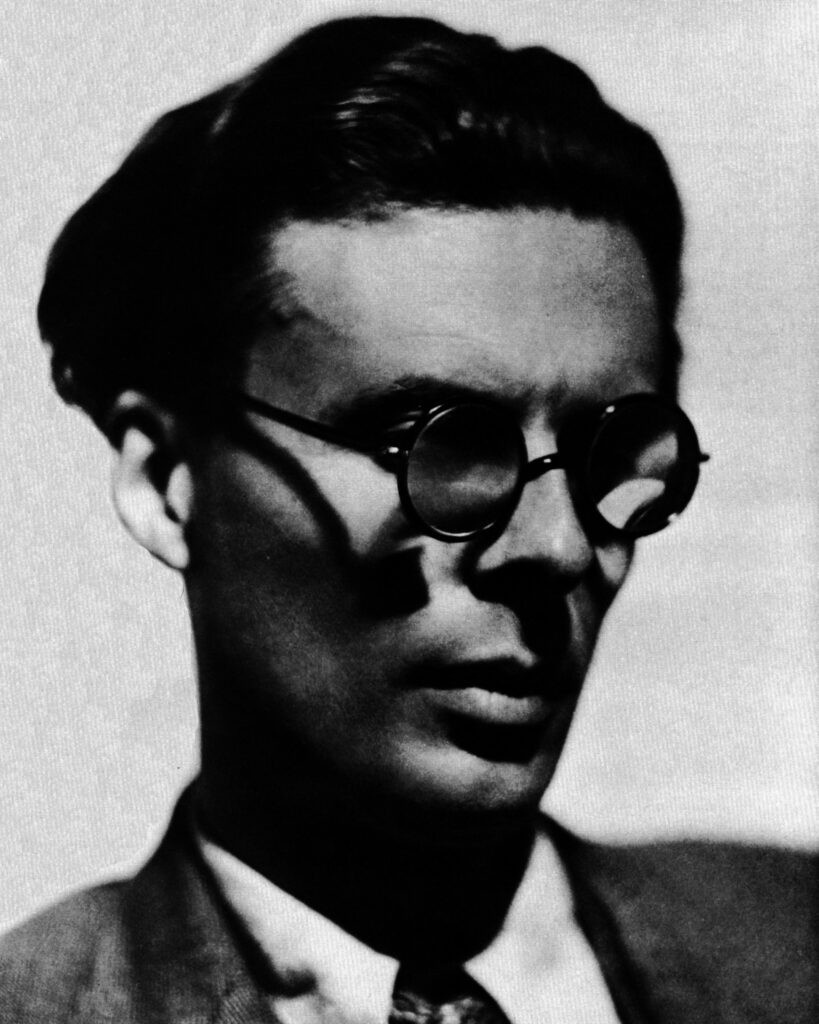

Abschließend George auf Stift Neuburg:

„Mahatmas, das sind die Mächte, die hinter dem Leben stehen. Wenn sie einen Mann brauchen, der für sie kämpft, dann senden sie ihn ins Leben. Mich haben die Mahatmas geschickt.“

(H. Steiner: Begegnungen mit Dichtern. Tübingen 1963. S. 21)