I. Die Ikone als Spiegel

Wenn wir, vom Weihrauch umfangen, im betenden Halbbewusstsein dem Messgesang lauschend, vor einer Ikone plötzlich auf die Knie fallen, sie küssen, so machen wir uns klein – nicht etwa vor dem lieben Gott, der doch unendlich größer ist als wir, sondern vor uns selbst. Der Mensch, sofern er glaubt, sieht nicht mit den Augen allein, vielleicht gar nicht mit ihnen, sondern durch die Seele.

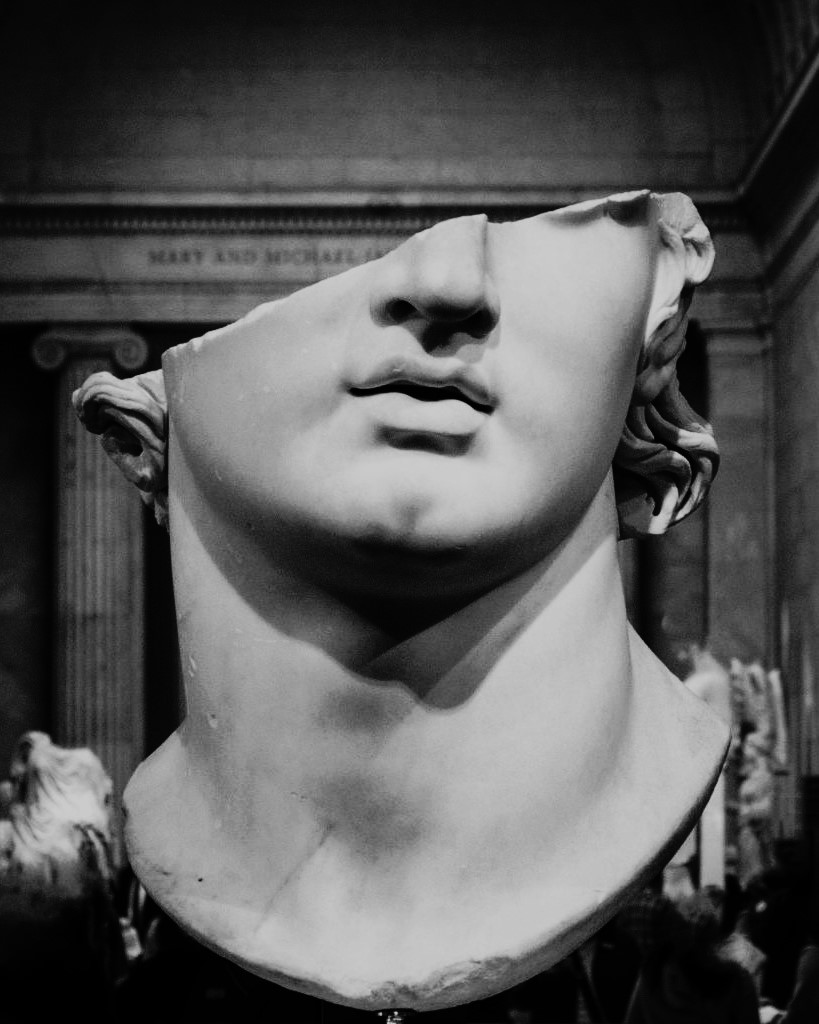

Indem Gott Mensch geworden ist, bleibt uns von ihm ein Bild – und die Ikone ist der Spiegel dieses Bildes. Alle Abbildungen der Theotokos, der Apostel und der Heiligen, auch in ihnen spiegelt sich etwas, was zugleich in uns und außerhalb von uns ist: die Anwesenheit und Teilhabe Gottes an allem Lebendigen (ἐνέργεια). Nur mit den Augen zu schauen, das entfremdet und tötet das Angeschaute in uns ab, aber mit der Seele in die Welt zu blicken, die ein Teil von uns ist und von der wir ein Teil sind, lässt uns als lebendige Spiegel in ihr verweilen.

Wenn wir es in uns erreichen, mit dem Herzen auf die Ikone zu schauen, so blickt sie auf uns zurück. Und wenn wir klein werden, dann nähern wir uns dem Ewigen, Unvergänglichen, dem Licht, das sich im Gold auf dem Hintergrund der Abbilder unserer Menschlichkeit wieder und wieder spiegelt.

II. Die Ikone als Gebet

Man sagt, dass den großen Meistern der Ikonenkunst ihr Schaffen selbst wie ein stilles Gebet wurde. Und die klanglosen Worte, in denen sie lobpreisten, wurden zur Form der Hände, der Augen, zu den Falten der Gewänder. Ihre Gebete waren wohl so tief, dass in den Seelen jener Meister die Lobpreisungen selbst Form annahmen und sie ganz ausfüllten. Sie wurden wie Werkzeug, je mehr sich ihr Wille dem Willen des Angebeteten gleichmachte.

Mit jedem Strich des Pinsels war es fast, als würden sie ihr Selbst sanft in den Schlaf wiegen, und der Hochmut fiel so von ihnen ab, wie der Aussatz von den Kranken. Denn sie malten zwar in der Zeit und für die Endlichen, aber ihr Malen war schon das langsame Absterben von dieser Welt, immer dann, wenn ihre Augen inwendig auf das Ewige und Unendliche gerichtet waren. Ob sie dann noch wussten, welchen Schrecken das Wort »Zeit« in sich trägt? Vielleicht spürten sie aber gerade dann, wenn sie den Pinsel niedergelegt hatten, diesen Schrecken noch länger, noch enger an sie gedrückt.

Vielleicht wurden sie aber auch einfach so stumm wie Kinder, die nur schauen, sehen und tun, aber nicht verstehen. Die Mystik der Bilder, die sie schufen, muss lächeln über jeden Versuch der Beschreibung. Wer kann noch davon sprechen, wenn er einmal gesehen hat?

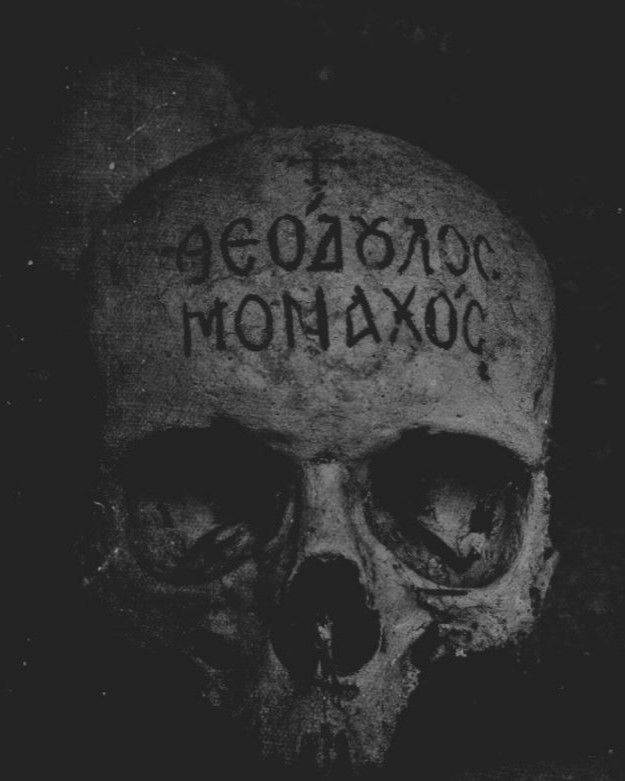

III. Die Ikone als lebendiges Andenken

In den Tagen des Bilderstreits hieß es, man dürfe nicht versuchen, das Unsichtbare (ἀπεριγραπτός) als Sichtbares darzustellen. Man muss ihre Angst verstehen – wenn etwas »Bild« ist, dann ist es oft seltsam lebendig, aber eigentlich tot. Was könnte aber lebendiger sein als das »Wort«, in dem schon immer Leben, das Licht der Menschen, war? Die Ikone ist nun wie der Prophet, denn sie ist nicht selbst das Licht, gibt aber vom Licht Zeugnis.

Wer die Ikone ansieht, in dem wird das Licht lebendig – denn diese Bilder sind nicht tot, sondern leben fort, so wie etwas Heiliges immer Leben hat. Sie geben dem wieder Gestalt, was nicht mehr sichtbar ist; sie lassen wieder erscheinen, was aus den Augen verloren wurde. Sie lassen sehen, aber anders sehen. Selbst in dem Gold auf ihrem Grund liegt nur ein schwacher Abglanz des Lichtes, das in ihnen wohnt. Und das lässt sich nicht verstehen, noch ausdeuten, noch mit dem Verstand irgendwo herleiten, dass etwas an den Ikonen immer bleibt, unfassbar bleibt. Die Zeit nimmt daran ihren Schaden, aber das Heilige, das, was ewig ist – es ist unversehrt.

Die Ikone ist lebendiges Andenken. In ihrem Bild ist das Wort erinnernd anwesend, ist darin in uns, als Erinnerung und als unvergängliches Zeugnis. Wer im Andenken daran lebt, wer glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe.