1.

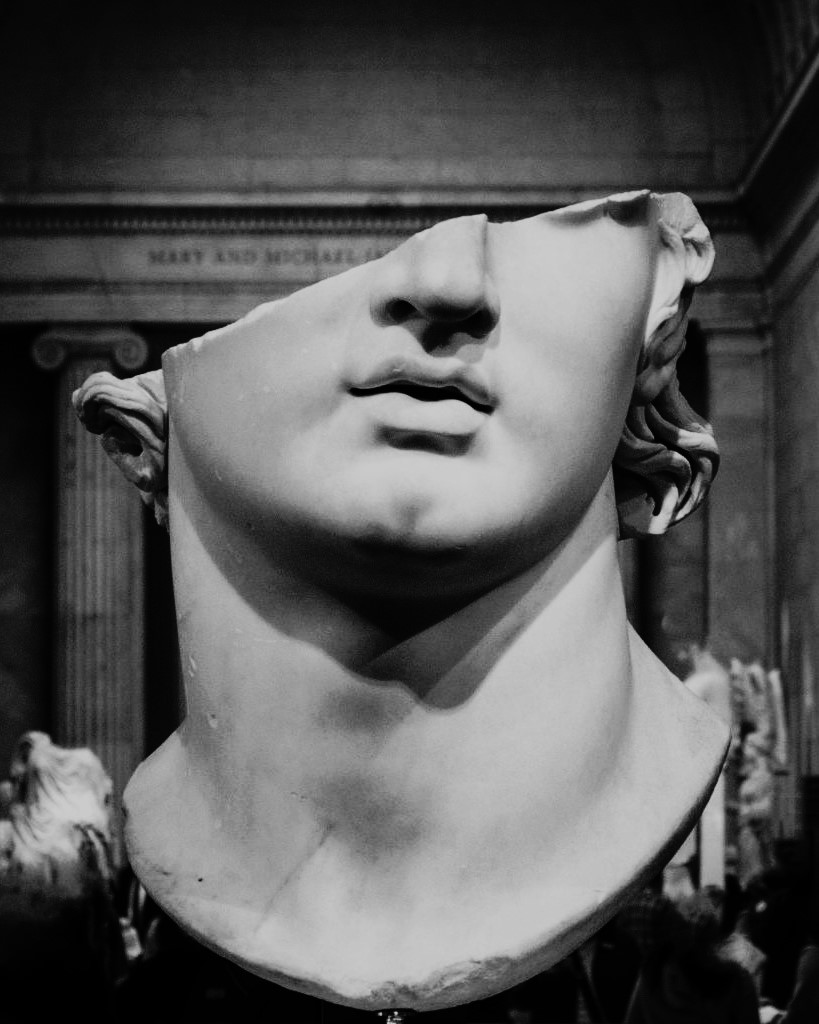

Die Poetik der Evolution. Im Kopf eines Kalmars, eines Posthörnchens oder eines verwandten zehnarmigen Weichtieres befindet sich der einzige Knochen eines Tintenfisches: das Sepiabein. Dieser Auftriebskörper aus blütenweißem, schaumigem Aragonit schwimmt auf der Oberfläche des Meeres und wird von den Wellen als Treibgut ans Ufer gespült. Am Strand liegt der Schulp wie ein Fremdkörper zwischen Muscheln und Steinen, mit einer Farbe wie ein Stück Plastik, geradezu unnatürlich wirkend in seinem strahlenden Weiß – und doch: Es ist Natur, nichts als Natur, was diesen Gegenstand geformt hat. Es war der Zufall, der diese Form gefunden hat; sie hat sich bewährt und im Kampf ums Dasein ihre Stärke und Überlegenheit bewiesen. Spaziergänger und Strandläufer sammeln die Ossi di seppia auf und geben sie ihren, in Käfigen eingesperrten Singvögeln, damit sie ihre Schnäbel daran wetzen können.

Eugenio Montale, der vielleicht größte und stillste Erneuerer einer italienischen Dichtung von Weltrang, wählte für seinen ersten Gedichtband von 1925 ein Titelbild, das Rätsel aufgibt. Es sind die sterblichen Überreste eines Tieres, das für eine ganz andere Art des Überlebens steht als all die Löwen, Adler und Schlangen, als die sonstigen Tiere der poetischen Heraldik, als all die Symbole für Herrschaft oder Knechtschaft in der Natur. Tintenfische kommen überall durch; sie sind so etwas wie intelligent gewordene Schnecken. Ihre Art hat überdauert und ist ein uraltes Erbe der Evolution, eine seltsame Laune der Natur, ein Meister der Tarnung und Verwandlung, der Mimesis und des Farbenspiels. Die ältesten Vorfahren trugen ein spiralförmiges Schneckenhaus als Panzer und werden heute noch als versteinerte Ammoniten in den Bergen gefunden oder schwimmen lebendig als Perlboote durch unsere Meere. In der nächsten Stufe der Entwicklung verlieren diese Weichtiere ihre schützende Rüstung und tragen nur noch Schulpe oder Belemniten, die „Donnerkeile“ und „Teufelsfinger“, in sich als Auftriebskörper. Am Ende verzichten die Polypen auf alles Harte, auf den letzten Knochen im Leib, auf jeden Panzer, der sie schützen könnte; – und es entstehen die Kraken oder Oktopusse, diese durch und durch weichen Tiere ohne starres Skelett.

Mit dem Verlust der Waffen werden die Nerven der formlos geformten Tiere desto feiner und leistungsstärker. Tintenfische entwickeln sich zu einem Odysseus der Meeresbewohner. Die weichen Jäger sind intelligent, wendig und geschmeidig, listig und antifragil. Fern des standhaften und tragischen Heldentums, verstehen sich diese polytropen Tintenspritzer auf Täuschung und Blendung, auf Versteck und Verbergung, auf Nacht und Verdunklung, auf blitzschnelle Flucht und trickreichen Hinterhalt. Sie nehmen die Farbe des Hintergrunds an und imitieren Korallen, Seeschlangen und Plattfische; bei Nacht und Dunkelheit leuchten einige Arten aus sich heraus und schweben als irisierende U-Boote durch die Tiefsee. Ein Großteil ihrer Nerven sitzt in den Saugnäpfen, sie denken mit ihren Händen, ihren Tastorganen. Sie meiden Gesellschaft und lieben die Einsamkeit. Dank des fehlenden Rückgrats können sie durch die kleinsten Löcher schlüpfen, solange die Öffnung wenigstens so groß ist wie Auge und Schnabel. Bei einer Flucht hinterlassen sie nichts als eine Wolke Tinte; ihr Strahlantrieb bringt sie in Sicherheit. An die Stelle der Waffen ist die Intelligenz getreten.

Eugenio Montale schweigt über die genaue Bedeutung dieses Symbols, der Knochen eines knochenlosen Tieres. Vielleicht ist es die Tentakelintelligenz der Kraken, die nach der Moderne übrig bleibt von der großen Hoffnung auf übersinnliches Sein und metaphysische Wahrheit; vielleicht ist diese geschmeidige Klugheit der Meeresbewohner auch eine Quelle für eine andere Form von Redlichkeit und Wahrhaftigkeit in einer auf Technik und Wissenschaft eingestellten Welt; vielleicht geht es ihm um ein Sich-Treiben-Lassen und Gefunden-Werden im Leben oder um diese Auftriebskörper, mit denen die Sepien zum Licht schweben; vielleicht sind auch einfach nur all diese Assoziationen zusammengenommen das treffendste Bild für die Seele des Dichters.

2.

Die Seele ist ein Oktopus. Ein altes Bild in neuer Verwendung. Schon die geistige Bewegung der Stoa (Plut. Mor. 903a-c) nahm den Polypen als Metapher für das Innere des Menschen – doch auf eine ganz andere Art, als Montale es tut. In ihrer naiven Vorstellung gab es ein Leitorgan, das Hegemonikon, von dem aus die verschiedenen Teile der Seele wie Tentakeln in den Körper wuchsen; die Vernunft sollte Führer und Herrscher sein, über das Tasten und Hören, über das Riechen und Schmecken, über das Sehen und Sprechen – selbst noch über das Sexualorgan mit dessen Trieben und Impulsen. Das Ziel der Besinnung auf die Vernunft war eine unerschütterliche Selbstmacht und Selbstbeherrschung. Durch kognitive Führerschaft entstanden philosophierende Cephalopoden, die sich nur mit dem Kopf durch die Welt bewegten und nicht auf die große Vernunft des Leibes vertrauten. Herr über die Sinne und den Körper mit all seinem Eigenwillen kann schließlich nur derjenige sein, der seine Reizbarkeit verloren hat und fühllos geworden ist, innerlich abgestorben – gefestigt und abgeklärt. Im stoischen Kosmos galt die Natur als ein System aus Regel und Notwendigkeit, und so musste ein Mensch, der Philosoph werden und im Einklang mit der Natur leben wollte, sein eigenes Leben derselben Notwendigkeit und Regelhaftigkeit unterwerfen wie die Natur, und seine Pflichten mit vergleichbarer Strenge befolgen, ohne auf sinnliche Reize und sich bietendende Gelegenheiten zu achten. Die stoische Seelenkrake verknöchert am Ende in einer Kantischen Moralvorstellung.

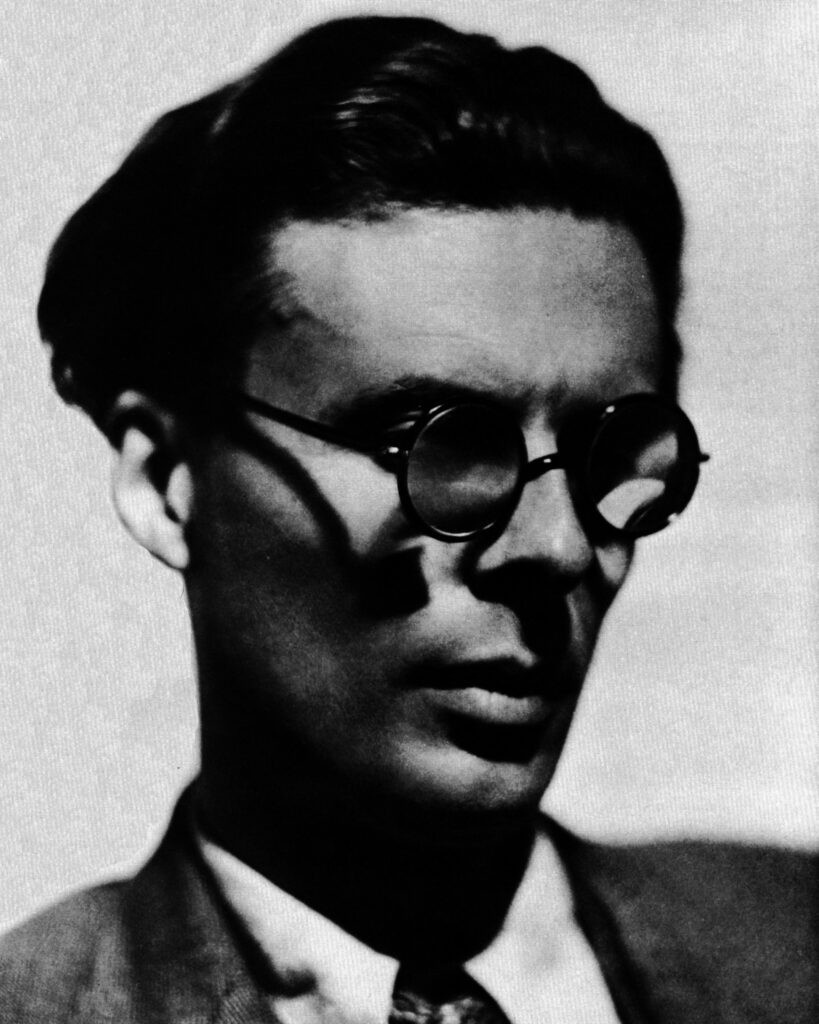

Bei Montale gehören solche versteinerten Seelensepien der Stoa bereits zu den Fossilien aus einer anderen Zeit. Seine Tintenfischknochen besingen eine neue Geschmeidigkeit und feine Sensibilität des Innenlebens, deren Vorbild vielleicht eher bei Friedrich Nietzsche gesucht werden muss. In der Morgenröthe schreibt dieser: „Jeder Moment unseres Lebens lässt einige Polypenarme unseres Wesens wachsen und einige andere verdorren, je nach der Nahrung, die der Moment in sich oder nicht in sich trägt. Unsere Erfahrungen, wie gesagt, sind alle in diesem Sinne Nahrungsmittel, aber ausgestreut mit blinder Hand, ohne Wissen um den, der hungert, und den, der schon Überfluss hat. Und in Folge dieser zufälligen Ernährung der Theile wird der ganze ausgewachsene Polyp etwas ebenso Zufälliges sein, wie es sein Werden ist“ (§ 119). Das Wesentliche ist hier das Unwesentliche, nämlich das Fehlen von Vernunft und Führerschaft in ihrer Entwicklung.

3.

Innerer Auftrieb. Dichtung ohne Weltvernunft wird eine negative Poesie. Sie verliert das Definitive, das Bestimmte und den absoluten Ausdruck; ihre Form findet sie in der Bejahung des Nichtseienden als unbestimmte Existenz, die sich in einer Disharmonie mit der Welt befindet. Montale ist ein Dichter des male di vivere – eines nicht genau bestimmbaren Leidens am Leben, das wie eine Krankheit wuchert und den Drang zur Dichtung hervorbringt.

In Frag nicht nach dem Wort, dem Leitgedicht der Knochen eines Tintenfisches, fassen wenige Formulierungen die ganze Haltung zusammen: „Frag nicht nach dem Wort, das aneckt an jeder Seite unserer formlosen Seele… Frag nicht nach der Formel, die die Welt dir eröffnet, … heute können wir nur eins dir beschwören: was wir nicht sind, was nicht unser Wille ist.“ Da ist etwas, das nicht benannt, nicht gewusst und nicht erkannt werden kann, eine Grenze der Sprache und des Denkens, aber hinter dieser Grenze gibt es kein Schweigen. Das Wort stirbt nicht; es muss nur eine andere Sprache finden, eine Sprache für das Nichtseiende und den Verlust an Sicherheit.

Das Symboltier des Nichtseins ist der Tintenfisch, eine Zwischenexistenz, selbst weder Fisch noch Fleisch, weder Herr noch Knecht, zugleich Jäger und Gejagter. In der französchen Postmoderne wurde der Oktopus zum Sinnbild für ihre sophistische Intelligenz, die sich krakenhaft nicht festlegen will und in alle Richtungen beliebig wuchert – die Sein und Wesen negiert, als ob es nicht vorhanden wäre; bei Montale hingegen verwandeln sich die Sepien in ein Sinnbild für eine mystisch-schwebend-geheimnisvolle Intelligenz, klar und doch nicht eindeutig.

Mit dem Fehlen der Vernunft als Leitorgan kommt auch die Messbarkeit der Seele abhanden. Sie verliert Ecken und Kanten, die sich in die Quadranten einer psychoanalytischen Geodäsie einfügen könnten. Das Formlose der Seele, das Montale hier meint, ist nicht ohne Form – es ist nur unförmig: Es hat eine Form, aber keine feste Gestalt und erscheint immer wieder anders. Der Kern ist ein Schwebeknochen – er treibt vom Dunkel ans Licht und steht für den beständigen Hunger und die Sehnsucht nach einem wesentlichen Kern der Existenz. Sonst gibt es nichts Festes und Bleibendes, nichts Ewiges und nichts Unwandelbares, das sich in vernünftigen Gesetzen bemessen ließe, nichts, das den Körper und die Erfahrungen von oben herab prägt.

Die sinnvolle Form entsteht durch nichts Sinnvolles; sie hat sich ohne Zweck und Absicht gebildet – durch den Zufall und die Empfindung, durch das Beiläufige, durch die Umwelt, den vorhandenen Reiz und das gerade Mögliche – und doch erweist sich die Form in der Rückschau als zweckmäßig; sie bleibt und überlebt dank der Geschicklichkeit ihrer Anpassung. Ihre Vollendung war nicht planbar und hatte keinen höheren Sinn, als das Individuum in seinem Sein zu erhalten und zu stärken – und selbst wenn es einen höheren Sinn gäbe, wäre er stets ein Geheimnis.

4.

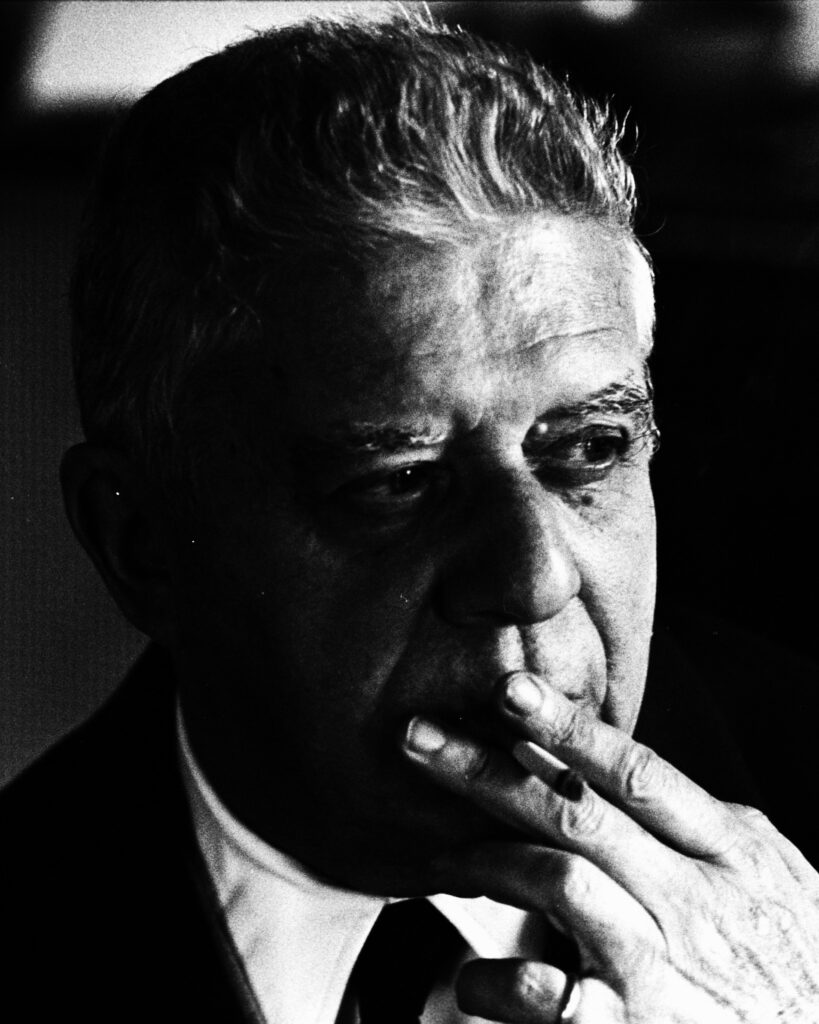

El discreto. Der Mensch hinter diesem Symbol und hinter diesem neuen Verständnis von Dichtung gehörte nicht zu den Figuren der Weltgeschichte, die als Helden taugen. Montale verstand sein Dasein und Wirken als eine diskrete Angelegenheit und scheint geradezu Balthasar Gracians Maximen aus dem Handorakel der Weltklugheit gelesen und sich zueigen gemacht zu haben. Alles in allem hielt er sich im Hintergrund, war wenig angreifbar und führte ein Leben ohne Lärm, in zurückgezogener Bürgerlichkeit. Wahrscheinlich ist heute der Bürger, was im Siglo de Oro ein Höfling mit Kratzfuß war.

Geboren am 12. Oktober 1896 in Genua als Sohn eines Kaufmannes, gestorben am 12. September 1981 – in der Zeit dazwischen gab es für ihn wenig Aufregendes. Aus seiner Jugend hören wir, dass seine Familie an die ligurische Küste nach Monterosso in die Ferien fuhr und sich in dieser Zeit Montales Liebe zu dieser Landschaft herausgebildet hat, die er in den Ossi di seppia besingt. Der junge Eugenio hatte eine musikalische Ader und wollte ursprünglich Sänger werden, gab den Plan aber nach dem Tod seines Maestros wieder auf. Spuren dieser Musikalität finden wir in all seinen Gedichten. Wenn er sie rezitierte, achtete er weniger auf eine semantische Betonung als auf einen sonoren Fall der Sätze, Silben und Buchstaben, bis sie zu einer Klangbrandung verschwimmen. Es war die Musik der Impressionisten, die Montale für den Tonfall der Knochen eines Tintenfisches inspiriert hatte, die Traummusik Claude Debussys mit ihrem sanften Säuseln und Plätschern, die Minstrels oder der Nachmittag eines Fauns. Das große Brimborium und Belcanto der italienischen Oper mit ihren gesuchten, künstlichen Toneffekten liegt dieser Dichtung fern.

Eugenio Montales Hauptberuf war sein Zweitberuf; von seinen Gedichten konnte er nicht leben. Er schrieb langsam. Zu Lebzeiten schaffte er gerade einmal sieben Bücher mit Gedichten: 1925 die Ossi di seppia (Die Knochen eines Tintenfischs), 1939 Le Occasioni (Gelegenheiten), 1956 La bufera e altro (Der Sturm und anderes), 1971 Satura (Spottgedichte), 1973 das Diario del’ 71 e del ’72 (Tagebuch von ’71 und ’72) und 1977 das Quaderno di quadro anni (Notizbuch aus vier Jahren) – er begriff sie alle als ein Buch, an dem er sein Leben lang geschrieben hatte. Um Geld zu verdienen, war er zunächst 1927 Lektor bei einem Schulbuchverlag und wurde zwei Jahre später Leiter des Gabinetto Viesseux, einer altehrwürdigen öffentlichen Leihbibliothek in Florenz. Diese Stelle erhielt er und verlor er – aus demselben Grund: weil er kein Mitglied der faschistischen Partei war. 1948 zog er nach Mailand und arbeitete als Journalist beim Corriere della Sera, zuständig für Musik- und Literaturkritik, mit unzähligen unbedeutenden Artikeln zum literarischen Zeitgeschehen. Als Übersetzer fertigte er Nachdichtungen von Shakespeare, Marlowe, Corneille, T.S. Eliot, Herman Melville und John Steinbeck an. Er war Freizeitmaler, Kaffeehausliterat und Ehrensenator der italienische Republik auf Lebenszeit.

Den politischen Erschütterungen seiner Zeit begegnete er mit Achselzucken und blieb auch hier weitestgehend diskret. Im Ersten Weltkrieg diente er als Soldat und kämpfte bei Valmorbia. Die Schlacht in Tirol gab ihm Gelegenheit zu einem der abgründigsten und hinterhältigsten Gedichte der Ossi di seppia, mit bestechender Schönheit vor einer blutigen Kulisse. Gegen die Faschisten hatte er einmal ein Manifest unterzeichnet und damit – gegen seine Gewohnheit – Farbe bekannt. Ihre Herrschaft machte ihn, gab er später zu, auch ein wenig unglücklich, aber nicht allzu sehr. Die eigentliche Quelle seines Unglücks – und damit auch die Herkunft der Inspiration für seine Kunst –, war eine innere Not, die ihren Ursprung nicht in der Politik hatte, sondern in einem grundsätzlichen Missverhältnis zur Welt, dem Gefühl einer mangelnden Zugehörigkeit sowie „dem Bewusstsein und dem Willen, das Wesentliche nicht mit dem Vergänglichen zu verwechseln“ (Confessioni, 569). Nicht seine eigene Geschichte konnte ihn unglücklich machen in seiner Suche nach einer poetischen Wahrheit.

5.

Menschliche Wahrheit. Dichtung ist Denken, aber nicht in Begriffen, sondern durch Zeugnis; sie zeigt, was sie denkt, im Ton, in der Gebärde, in der Rede, der Andeutung und dem Schweigen. Was ein Dichter zum Ausdruck bringt oder bringen will, ist der Ausdruck eines Denkens und kann als solcher natürlich selbst wieder zum Gegenstand einer begrifflichen Reflexion gemacht werden.

Montale hat sich mit solchen diskursiven Äußerungen zu seinem poetischen Programm – man ahnt es bereits – sehr zurückgehalten und sie auf wenige Andeutungen beschränkt. Zu den bekanntesten Schriften dieser Art gehört ein Selbstinterview mit dem Titel Absichten (Intenzioni), in dem er sich selbst die Fragen stellte, von denen er sich gewünscht hätte, dass sie ihm Journalisten stellen würden, die ihm aber nie gestellt wurden, weswegen er die Fragen dann doch lieber verschwieg und nur die Antworten hinschrieb. Entscheidend für seine Poetik ist die Abkehr von einer rein handwerklichen Bestimmung des Gegenstandes: Er verstand Dichtung nicht als ein Mittel zur Darstellung für beliebige Inhalte, sondern als Mittel zur Erkenntnis für bestimmte Inhalte (mezzo di conoscenza, Intenzioni 564).

Kurz gesagt: Dichtung ist Besinnung – sie macht nicht nur Reime, sondern auch sich einen Reim auf etwas. Was sie leitet, ist der Sinn; die Schönheit dient der Erkenntnis, nicht die Erkenntnis der Schönheit. Montale vermied die bedeutungsleere ästhetisierende Beredsamkeit der klassischen Autoren, den Sermon eines Goethe oder das Geschwätz eines D’Annunzio. Dichtung hat zwar diese handwerkliche Seite des Schönredens, die ein Dichter auch beherrschen muss und sich in Übersetzungen aneignet, aber trotzdem fehlte Montale der Artistenstolz eines Lukrez und anderer Philosophendichter, die auch die abstraktesten Gegenstände, selbst die Atomtheorie, in Verse packten. Dies geschah nicht aus einem Mangel an Können, sondern aus einem Mangel an Willen; er hatte eine andere Absicht. Dichtung sollte nicht Darstellen, damit sie nicht die Welt der Vorstellungen durch eine weitere Vorstellung als unnützes Duplikat erweiterte. Dichtung soll keine Kopie einer Erkenntnis sein, sondern ein Akt des Denkens selbst, der für sich allein steht, als Ergebnis einer Suche nach Wahrheit und einem adäquaten Ausdruck für etwas Wesentliches in der inneren Erfahrung. Poetische Wahrheiten sind allerdings von anderer Art als die Ergebnisse des philosophischen Fragens oder der wissenschaftlichen Forschung: keine allgemeinen Wahrheiten, sondern – wie Montale es ausdrückt – punktuelle Wahrheiten. Dichtung hebt den Einzelnen nicht auf und belässt ihn als Subjekt der Erfahrung in seiner Individualität – darin sind ihre Erkenntnisse punktuell –, gleichzeitig aber hat sie auch den Anspruch auf Wahrheit durch das Thema, das ihr eigen ist: die conditio humana an sich. Es geht ihr um das Menschliche, um das, was einen Menschen mit allen anderen Menschen oder der Menschheit insgesamt vereint – aber eben nicht als allgemeine Wahrheit, sondern als eine individuierte Wahrheit; es geht ihr um die menschliche Existenz in ihrem konkreten Dasein.