Dieser Artikel soll die Bewegung des russischen Nihilismus der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts in den Kontext der russischen Geistesgeschichte und/oder der Thematik der „russischen Seele“ stellen. Der russische Nihilismus, trotz seines oberflächlichen Atheismus und Materialismus, wird hierin von gewissen hinter ihm liegenden Grundmaximen bestimmt, die wir anderswo ebenso bei den Slawophilen finden.

Der Raskol und die Bauernbewegung als Prägung

Um die späteren intellektuellen Strömungen, die sich in der Rechten bei den Slawophilen und in der Linken bei den Narodniki (Volkstümlern) zeigen, zu verstehen, muss man das Wesen des Raskols (der Altgläubigen) im Verlauf der Kirchenspaltung unter Patriarch Nikon betrachten. In Russland existierte – im Kontrast zur romanischen Welt – immer ein gewisser, auch durch die Landschaft und Weite geprägter anarchischer Hang. Neben einer aus der Einsiedlerbewegung entstehenden mönchisch-asketischen Haltung stand ein tiefer Kern der Laienfrömmigkeit: eine Verbundenheit der bäuerlichen Sitten und des einfachen Lebens als Zugang zur Dimension des Geistes.

Nachdem man nach griechischem Vorbild und im Sinne des Staates die alten Sitten als Zugang des Volkes – besser gesagt: der bäuerlichen Gemeinschaft – in Frage stellte, musste der erste Riss noch vor der einseitigen Adaption westlicher Sitten entstehen, deren Zeugnis die petrinische Epoche, vor allem unter Katharina II., aber noch mehr unter dem „heimlichen Preußen“ Nikolaus I., ablegte. Elemente, wie wir sie später sowohl im Nihilismus als auch bei den Slawophilen und in manchen Sektenbewegungen in Russland finden sollten, nahmen hier ihren tiefsten Einschlag.

Die apokalyptisch-eschatologische Hoffnung, nachdem der auf Volksglauben gegründete Zugang – wie ihn der Gedanke des Dritten Roms bot – abgelöst wurde, intensivierte sich. Der Raskol konnte in der Form eines äußerlich sanktionierten Ritus, der nicht mehr auf den Wurzeln dieses Volksglaubens fußte, im Staat nicht länger den letzten Halt des Himmelsreichs erblicken. Es entstand der Gedanke vom Reich des Antichristen und einem transzendenten, untergegangenen Gegenreich (Kitesch), das fortan die Hoffnung auf die Erlösung am Ende der Geschichte trug.

Gleichzeitig hegte man eine starke Mystik des Volkes: Das Volk wurde als ein mystischer, mit den Grundlagen dieses letzten Reiches verwurzelter Organismus betrachtet, der im Gegensatz zur äußeren Form stand. Wie Wladimir Weidle bereits umschrieb, hing der Kern dieses Denkens mit einer Abneigung gegen Stilisierungen, gegen die Kultur und schließlich auch gegen rein juristische Konventionen zusammen, die man als nicht mehr in der Wahrheit wurzelnd empfand. Die platonische „Idee des Schönen“ war nicht mehr an die Wirklichkeit gekoppelt; die Wirklichkeit erschien als Verstellung, als Ablenkung durch die Nichtigkeit. Dieser Kern sollte am Ende auch den Nihilismus prägen.

Nihilismus und Theodizeeproblem

Der Nihilismus sollte nach der Epoche Nikolaus’ I. genau aus solch einer Krise der Form und einer Zerklüftung der Schichten – und damit auch der äußeren Formen – entstehen. Ähnlich wie schon die frühen Slawophilen erhob er sich, wenn auch in völlig anderer Stoßrichtung. Der Nihilismus war getragen von einer tiefen Abneigung gegen jene künstlichen Formen und verband diese mit den oberen Schichten des Beamtentums und einer kalten Organisation, die letztlich im blutleeren Bürgertum enden sollte – was sowohl der Revolutionär Alexander Herzen als auch der Reaktionär Konstantin Leontjew gleichermaßen ablehnten.

Betrachtet man viele Vertreter des Nihilismus, so findet man darunter – anders als im Westen – keinen oberflächlichen Skeptizismus, der in den Hedonismus überging, sondern einen maximalen Hang zur Selbstprüfung, der die eigene Schuld durch strenge Askese zu sühnen suchte. Die nihilistische Intelligenz stellte ihre eigene Berechtigung stets in Frage; sie sah sich als entwurzelt, weder dem abgelehnten Staat noch dem verehrten Volk zugehörig.

Dies brachte den Gedanken des „Dienstes am Volk“ hervor. Getreu dem Vorbild Alexander Radischtschews verstanden die Nihilisten die Leibeigenschaft als etwas Fremdes, als Ausdruck eines antagonistischen Moments, das zum Schaden des Volkes wirkte und eine ihm entfremdete Macht deckte.

Wir sahen den Kern dieses Gedankens, der auch die Slawophilen antrieb, bereits zuvor: Die Slawophilen wollten über die Gemeinschaft zu einer idealen Vergangenheit zurück, getragen von den Grundgedanken der Orthodoxie, in der der Zar als Diener des Volkes gegen Bojaren und Beamte stand – als Ausdruck der altrussischen Dorfgemeinschaft. Daher galt Iwan der Schreckliche vielen Slawophilen als idealer Zar, obgleich andere noch weiter zurückblickten. Ihr Projekt war eine Idealität der slawisch-orthodoxen Ordnung.

Die Nihilisten und Narodniki waren hingegen in die Zukunft gewandt. Sie glaubten ebenfalls an eine Entfremdung und Unterdrückung des schöpferischen Potenzials des ländlichen Menschen, wollten aber die westliche Phase des politischen Liberalismus überspringen und zu einem bäuerlichen Sozialismus gelangen.

Trotz ihres Materialismus und Atheismus waren die Nihilisten von einem messianisch-eschatologischen Eifer erfüllt. Sie warfen der Kunst und Philosophie ihre anmaßende Überheblichkeit gegenüber der Wirklichkeit des konkreten Menschen vor, was dazu führte, dass sie sich selbst jeden künstlerischen oder zu abstrakten Stil versagten. Sie hinterfragten Moral und Recht, weil sie hinter der Moral eine tiefere Ethik der Gefühle sahen, die durch Formalismus verdeckt wurde, und im Recht eine falsche Priorität des Vertraglichen über das konkrete Gute.

Schließlich sahen sie im rituellen Christentum etwas Veräußerlichtes, eine Machtform, die das wahre Christentum als „Leib Christi“ verdeckte. Vor allem aber war ihr Atheismus eine Anklage – wie sie auch Dostojewski beschrieb – und eine, die er der Gleichgültigkeit und falschen Frömmelei vorzog.

Der Atheismus des Nihilismus war durchdrungen von der Liebesbotschaft Christi, er war – in makrionistischer Wendung – eine innere Theodizee. Anders als Dostojewski schlug der Kontrast zwischen einem als gut angenommenen Gott und dem Leid der Welt jedoch nicht in eine existentielle Tragik um, sondern in Rebellion. Der Nihilismus scheiterte an der endgültigen Lösung und erhob Anklage gegen einen als böse empfundenen Gott, der das Leiden zulässt und seinen eigenen Sohn opfert.

Im russischen Nihilismus war der Glaube an Gott meist verdeckt enthalten; sein „gläubiger Atheismus“ glich einer Anklage für den Menschen.

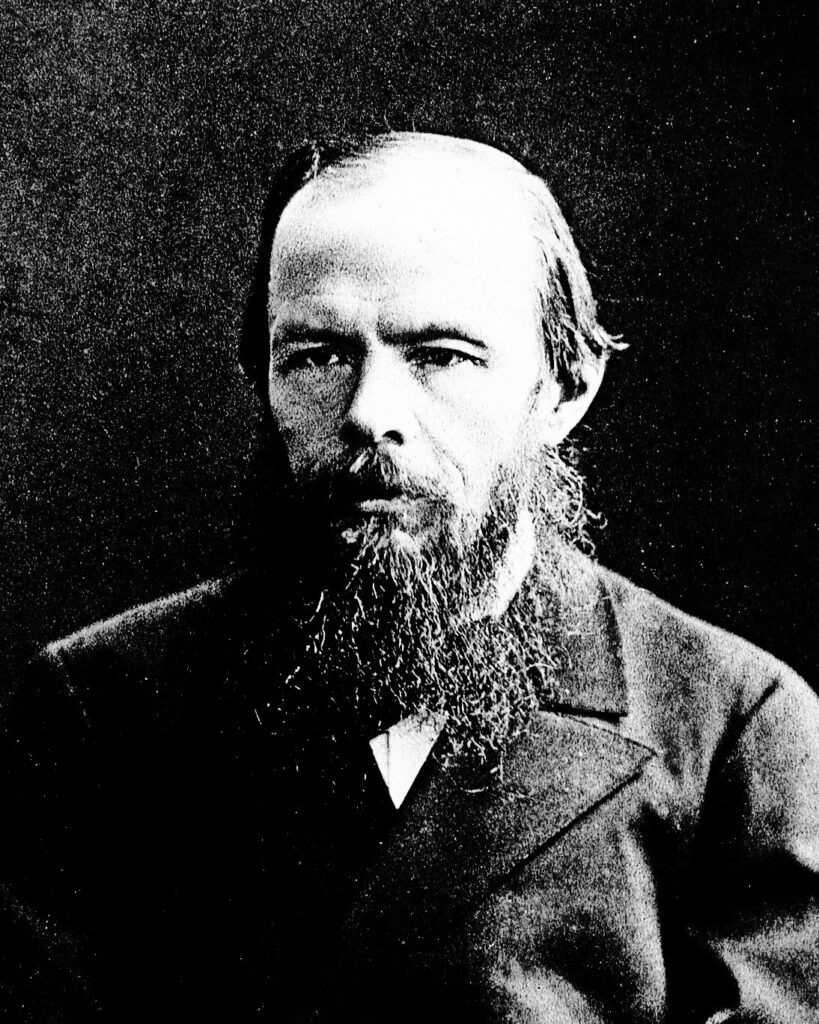

Dostojewski und die Dämonen

Fjodor Dostojewskis Verhältnis zu den Revolutionären war zwiespältig. Man sah in seiner Kritik am Nihilismus die Erkenntnis der Gefahr, die von ihm ausgeht; zugleich aber erkannte man in seinen Figuren die menschliche Tiefe und Tragik des Nihilismus selbst. Er sagte nicht zu Unrecht: „Im Grunde sind wir alle Nihilisten.“

In Dostojewski spiegelt sich das Problem des Materialismus und des Atheismus, das den Nihilismus beseelt. Auch Dostojewski stand dem rein rituellen Christentum skeptisch gegenüber, ebenso der Idee der Duldung des Leides und einer dogmatischen Harmonie. Für ihn war nicht die Form das Ziel, sondern die Erlösung des tieferen Seins.

Bei Dostojewski ist der Austritt des Menschen aus dem Paradies ein Akt des freien Willens – zugleich Ausdruck seiner Gottähnlichkeit. Der Mensch löste sich aus der Harmonie und trug fortan Konflikt, Leiden und Versuchung in sich. Der freie Wille, der an der Welt leidet und sich an ihren Einrichtungen stößt, ist auch das, was der Nihilismus beklagte – und was er als Unterdrückung des Menschen sah.

Doch bei Dostojewski liegt eine Dialektik: Das Gute ist nur gut durch den freien Willen und setzt darum das Böse voraus. Christus nahm das Leid auf, um durch den freien Willen, den er den Menschen vermittelte, die Doppelnatur zwischen Mensch und Gott zu lösen.

Wie Wladimir Solowjow sah auch Dostojewski im Spalt zwischen Gott und Mensch das Grundproblem. Die Überwindung dieses Spalts – jenseits des reinen Dogmatismus – ist für ihn die wahre Synthese: die Mitwirkung des Menschen an Gott.

Der Nihilismus hingegen blieb an die Zeit gebunden. Er verwarf den Dogmatismus, aber verlor die überzeitliche Dimension. In dem Moment, in dem er den Menschen befreien wollte, opferte er den Menschen als Person. Das war die Tragödie des Nihilismus – und die Vision des Übermenschen.

Dennoch hatte der Nihilismus ein Moment tiefer Wahrheit: seine Anklage gegen die Institution, gegen die soziale Ungerechtigkeit, gegen die Prunksucht ohne Askese. Doch ohne die Synthese einer göttlichen Ordnung verfiel er in eine neue, zwanghafte Unterwerfung des Menschen.

Der Großinquisitor Dostojewskis ist das Symbol dieses Verhängnisses: des Nihilismus, der den Menschen befreien will – und ihn doch wieder bindet.