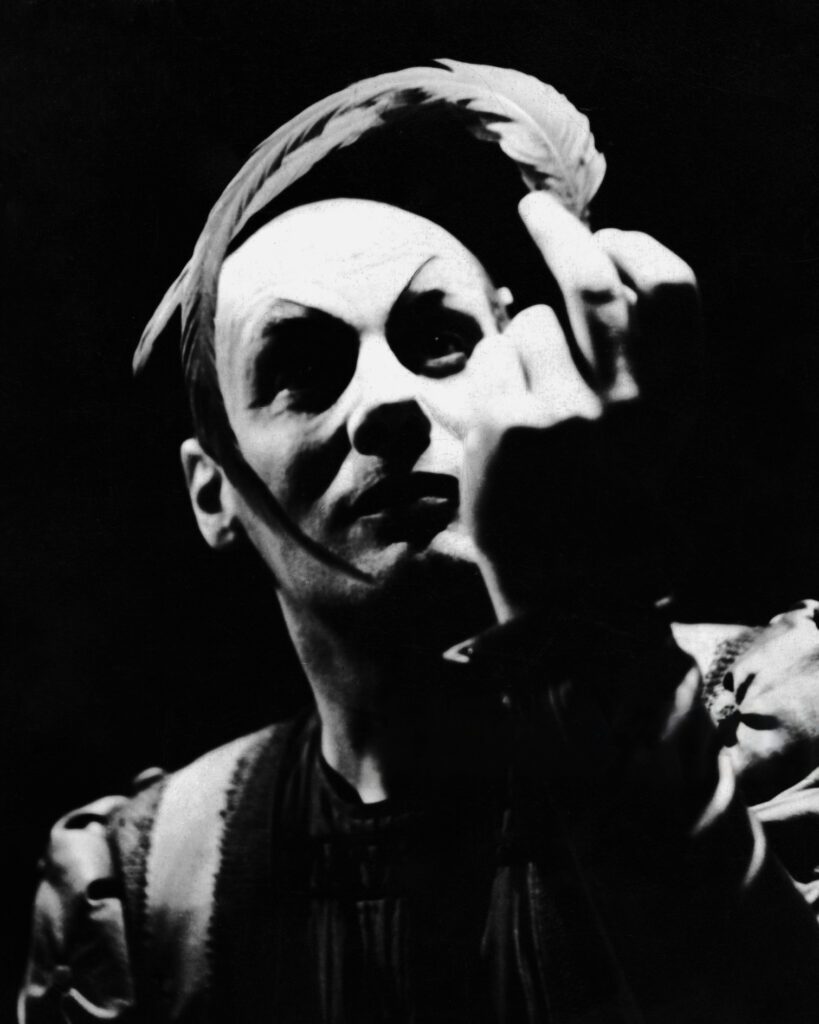

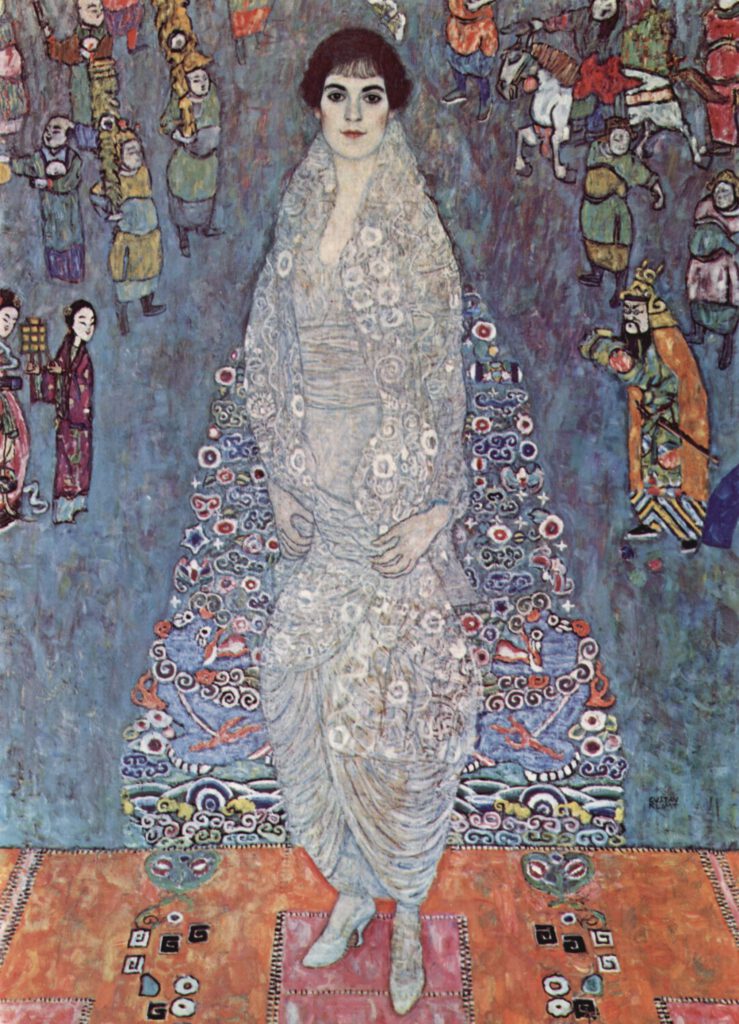

Nacht, Schneefall, offenes Fenster. Einstieg in die Welt Fausts, leise. Dann dämonischer, schicksalhaft. Dunkelheit. Blätterte in Gründgens Faust. Mephistopheles auf einem Bild einäugig wie Odin – als Phorkyas. Diese Symphonie ist mir sehr vertraut, aber ich kann mich nicht erinnern, sie sehr oft gehört zu haben. Das letzte Mal liegt sicher Jahre zurück. „… Das Werk als ein Gebilde, das sich vom Ich seines Schöpfers gelöst und weit entfernt hat …“ (Siegfried Melchinger, Faust für uns). Das genau ist die Erfahrung, die viele Künstler machen: Das Werk löst sich vom Werkzeug namens Künstler, löst sich wie bei der Häutung einer Schlange – und häufig wird wohl der Künstler dann die abgestoßene Haut sein, das Werk aber das Wesen, das weiterlebt. Oder die Bücher und Lieder sind die abgestoßenen Häute, etwas Überwundenes, Vergangenes. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Künstler ihre eigenen Werke später kaum mehr oder gar nicht mehr hören oder lesen oder sehen wollen: Sie waren ein Teil von ihnen, jetzt sind sie es nicht mehr. Werke, abgestoßen wie Hautteile in den Blutungen der Frauen. Auch vertieft man sich während der Entstehung zu sehr in eine Arbeit, daß danach der Abstand gar nicht groß genug sein kann. „… weil wir aus dem Koordinatensystem herausgetreten sind, in das frühere Geschlechter der Menschheit die Widersprüche geordnet hatten …“ (Siegfried Melchinger) Auch hier das Thema einer zerstörten Ordnung. Die Musik sehr dramatisch – die Zerstörung. Ich las den Faust letztes Jahr. Einige Zeilen aus dem Vorspiel von Faust I vertonte ich im Lied „Knospe“. Blickte in den Spiegel, sah mich bärtig, dachte an die Spiegelexperimente von Brion Gysin in Tanger, in denen er stundenlang in seine eigenen Augen blickte, dachte an meine eigenen Spiegelversuche. Der Spiegel in den japanischen Shinto-Tempeln. Ich dachte auch an das Bild Drachenforscher von Fidus. Mein Lied Knospe, mein Aorta-Heft über Fidus, auch diese sind Häutungen. Siegfried Melchinger: „Das Dämonische sind die dem Verstand und dem Willen entzogenen Kräfte, die durch uns hindurchgehen. (…) Goethe lehnt das Heroisch-Dämonische in Napoleon ebensowenig ab wie das Poetisch-Dämonische, das sich ihm etwa in Byron dargestellt hat.“ Am 24. März 1829 sagte Goethe zu Eckermann: „Je höher ein Mensch, desto mehr steht er unter dem Einfluß der Dämonen.“ So standen Goethe, Liszt, Mozart und andere stark unter dem Einfluß der Dämonen. Der zweite Teil, Gretchen, sehr lyrisch, stimmungsvoll. Marc Aurel schreibt in seinen Selbstbetrachtungen, der Daimon im Menschen sei ein Stück des Wesens von Zeus, das er der Seele als Lenker gegeben hat, gegen ihn solle man nichts unternehmen. Dritter Teil, Mephistopheles. Eine Stelle erinnert sehr stark an ein Lied von Actus, einer Musikgruppe aus Ungarn. Las in meinen Notizen zu Marc Aurel. „Der Tod ist die Erholung von all den Widersprüchen.“ Blätterte in Goethe-Aussagen zu Faust. Eine Komposition als ein Zeitraum, eine Raumkapsel für mich – vertieft in Tonkunst, Dichtung. Drakonische Stellen, dann wieder zärtlich. Pauken, Männerchor.. ein schöner Gesang. „Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan.“ Was meint Goethe tatsächlich mit diesem Rätselwort? Ist das „Ewig-Weibliche“ eine Muttergottheit im Sinne einer Demeter, Kybele, eine Große Mutter, wie sie Hermann Hesse in Narziß und Goldmund beschreibt?

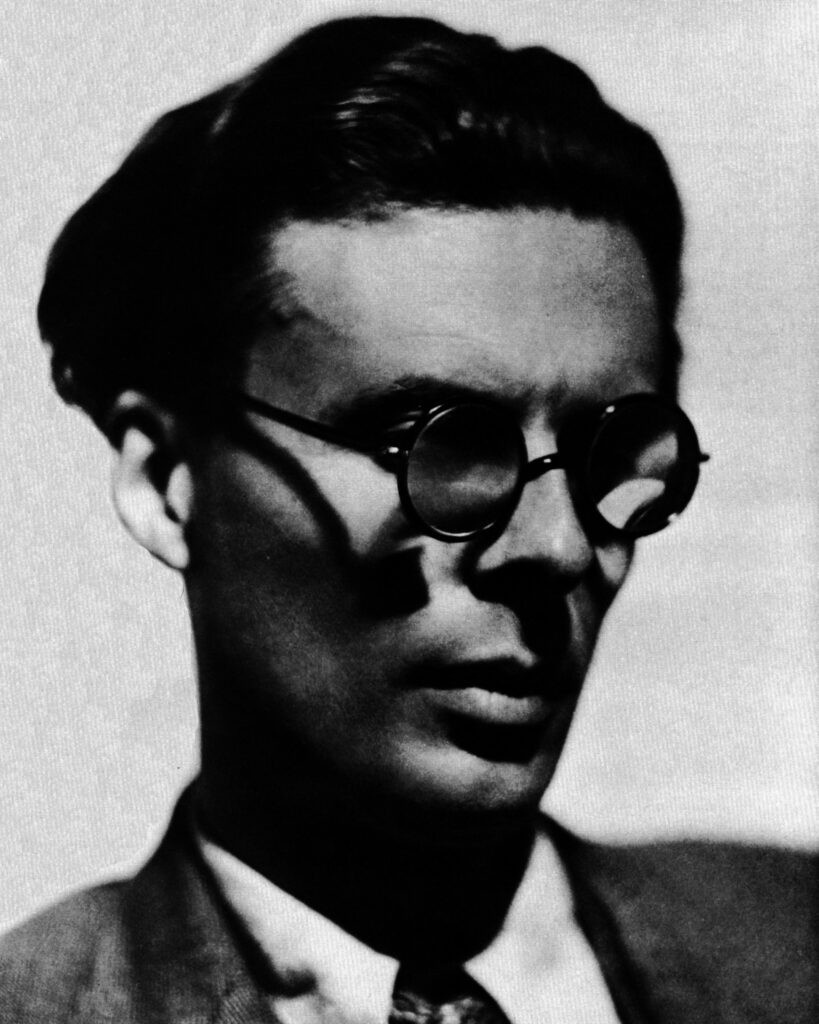

Franz Liszt

Faust Symphonie. Three Portraits after Goethe

Hungarian State Orchestra

Hungarian People´s Army Male Chorus

Conducted by Janos Ferencsik