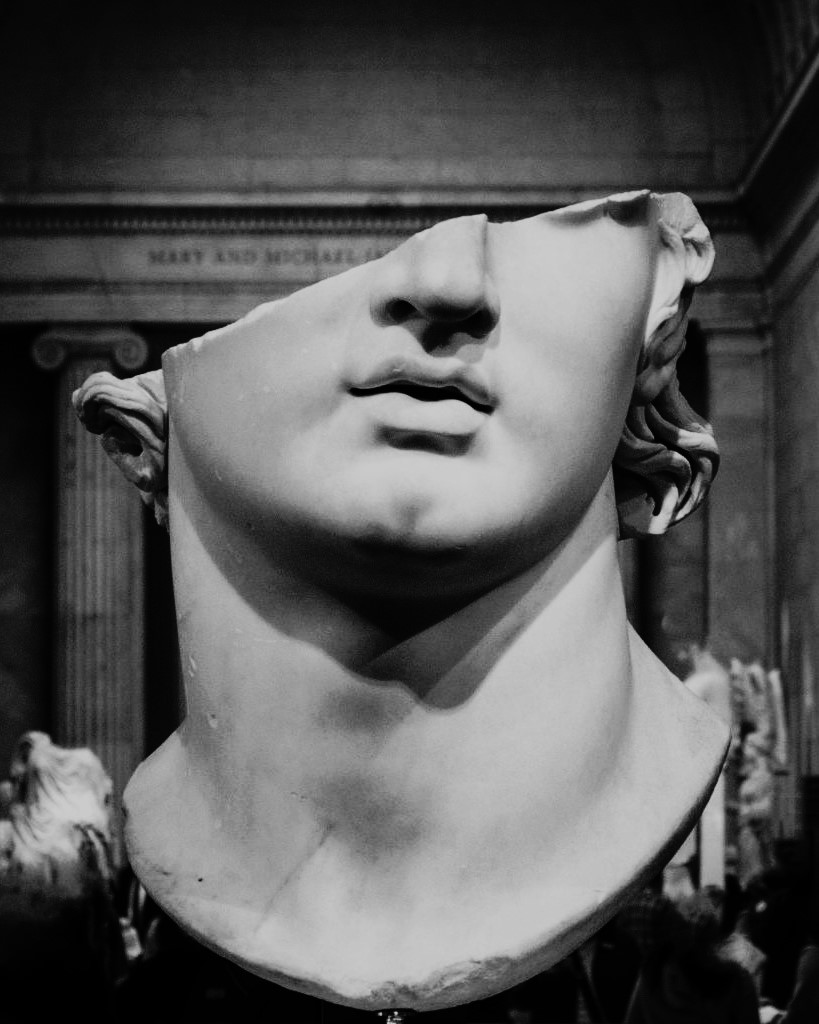

Im Jahr 1971 hat der amerikanische Avantgarde-Regisseur Stan Brakhage eines seiner wohl bekanntesten Werke, einen Film mit dem Namen The Act of Seeing with One’s Own Eyes, fertiggestellt. Dieser Film zeigt, über eine Länge von 30 Minuten, nichts anderes als den genauen Ablauf des Sezierens von Leichen, das Trennen von Haut und Fleisch, das Entfernen von Organen aus dem Körper nach dem Tod. Ein amerikanischer Filmkritiker schrieb dazu: „Das Schlüsselbild von The Act of Seeing With One’s Own Eyes ist wahrscheinlich die direkteste Aussage über die conditio humana, die je gefilmt worden ist. Bei einer Autopsie wird die Kopfhaut um den Schädel herum mit einem Skalpell aufgeschlitzt, und als Vorbereitung für die Freilegung und Untersuchung des Gehirns wird das Gesicht jeder Leiche buchstäblich wie eine Maske abgezogen, um das rohe Fleisch darunter zu enthüllen.“

Der Titel dieses Films ist im Englischen eine relativ genaue Übersetzung des griechischen Wortes „autopsia“, also Autopsie – Es setzt sich einerseits aus „autos“, dem Wort für „selbst“, und andererseits aus „opsis“, dem Substantiv für das Wort „sehen“, zusammen. Im Deutschen könnte man es also vielleicht etwas freier als „Einblick“, „Innenschau“ oder „Selbstsicht“ übersetzen.

Vier Jahre nach Brakhages Film, 1975, wurde Andrej Tarkovskijs vierter Spielfilm, der die genaue Mitte seines Schaffens darstellt und den Namen „Зеркало“, also Spiegel, trägt, veröffentlicht. Der Spiegel wiederum zeigt dem Zuseher anhand von vier Personen, wenn man es aber genauer nimmt, nur von einer einzigen, die Bedeutung und das Zusammenspiel von Erinnerung, Vorstellung, Phantasie, Gewissen, Kindheit, Menschheit und Seele. All diese Aspekte treten im Film, der auf einer rein narrativen Ebene so dermaßen zerschnitten, zerstückelt und durcheinandergewürfelt erscheint, zueinander in Bezug und schaffen zuletzt – ein Ganzes.

Tarkovskij bedient sich dabei, wie für seine Filme üblich, nur vollkommen „einfacher“ Bilder; Es ist seine unverwechselbare Ausdrucksform eines poetischen Realismus, der den Menschen ganz nimmt und zeigt wie er ist, der nicht urteilt, nichts hinzufügt und nichts wegnimmt; Der, fern jeglicher schwärmerischen Vorstellung von „Romantisierung“, die Realität, die Welt selbst, als das größte aller Wunder auffasst, neu in Form gießt und in die Ordnungen des Raumes und der Zeit auf den Spiegel der Leiwand bannt. Und schon drei Jahre zuvor können wir, wenn wir uns Tarkovskijs „Science-Fiction-Dostojewskij“ Soljaris ansehen, folgendes hören: „Ich muss Ihnen sagen, dass wir eigentlich keinen Wunsch hegen, irgendeinen Kosmos zu erobern. Wir wollen die Erde bis an ihre Grenzen ausdehnen. Wir wissen nicht, was wir mit anderen Welten anfangen sollten. Wir brauchen keine anderen Welten. Wir brauchen einen Spiegel.“ Und weiters: „Der Mensch braucht den Menschen!“

Nicht anders steht es mit Tarkovskijs vorletztem Werk: Nostalghia. Wenn man sich hier erneut auf die Bedeutungsdimension des Titels versteifen wollte, und wenn man die Biographie Tarkovskijs zumindest ein wenig kennt, wird sich einem sofort eine Idee aufdrängen: Diese Nostalgie, sie ist das Heimweh des aus Russland ausgewiesenen, in Europa Zuflucht suchenden Regisseurs, der mit der Zeit, und spätestens nach seinem Film Stalker, immer mehr zum Dorn im Auge der Sowjetregierung geworden war. Man könnte das annehmen, es wäre sicherlich nicht unrichtig, aber wie immer kann und soll man nicht bloß bei der Biografie eines Künstlers stehen bleiben, wenn man schon von ihr aus auf sein Werk schließen möchte.

Vielleicht ist die Nostalgie auch das Gegenteil von Heimweh; Die Sehnsucht nach etwas ganz anderem. Wie soll das zu verstehen sein? Denn sicherlich, die Nostalgie ist in diesem Film auch eine Frage der Transzendenz – Ein Heimweh nach einem metaphysischen Zustand also? Rimbaud hat einmal, einfach und unverblümt, geschrieben: „Das Leben ist anderswo.“

Dieser Film, die ganze Problematik und Passion des Protagonisten Gortchakov, beginnt mit der Frage nach der Möglichkeit von kulturellem Austausch, oder genauer: Ob man, als ein Fremder, einer anderen Kultur fremd Gegenüberstehender, überhaupt in der Lage ist, etwas von ihr zu verstehen, selbst dann, wenn man ihr so zugeneigt wie nur möglich ist. Nach dieser Frage tut sich ein Abgrund auf. Die Antwort kann für den Protagonisten nur „Nein“ lauten. Tarkovskij selbst hat in einem seiner Interviews für den Film zu einem italienischen Journalisten gesagt: „Unsere Nostalgie ist nicht eure Nostalgie.“, und weiters bemerkt, dass dieses Werk sein am meisten „russischer“ Film sei. Der primäre Konflikt von Nostalghia entstammt gerade dieser Einsicht – Es ist der Zwist von materiellem und spirituellem Leben.

In demnselben Interview spricht Tarkovskij außerdem von seiner Absicht Dostojewskijs Roman Der Idiot zu verfilmen. Schon in Nostalghia aber finden wir, in der Figur Domenicos, eines „Irren“, einen Verwandten des Prinzen Myschkin. Domenico stellt sich die Frage, die auch der naiv-kindhafte Myschkin stellen könnte: Warum Grenzen? Der Zwist von materiellem und spirituellem Leben ist eine Problematik der Abtrennung. Domenico ist ein Italiener, unser Protagonist, Gortchakov, ist ein Russe. Dennoch ist der eine das Spiegelbild des anderen. Und dennoch – die beiden sind voneinander abgetrennt. Auf die Ode an die Freude antwortet im Film das Requiem Aeternam. An der Abtrennung voneinander, die bei Tarkovskij der eigentliche Auslöser, die böse Wurzel der „Nostalgie“ ist, gehen auch beide zugrunde. Den Verstand verliert man vor Kummer und Angst, aber nicht vor Liebe. Und ein geliebter Mensch, das ist letztendlich mehr als ein Körper und ein messbarer Verstand.

Die Nostalgie ist, im Sinne dieses zutiefst russischen Films, ein herzzerreißendes, in tiefste Depression stürzendes Leiden der Seele, ein Sehnen nach dem Fernsten, nach der Vereinigung von Fernstem und Nächstem – Nostalgie – nach etwas das vielleicht nie existiert hat, nicht existieren kann? Heimweh nach einem Ort den es nicht mehr zu geben scheint. Einer Heimat im Inneren? So wie der Film von einer Reise nach Italien, dem klassischen Ort der „Bildungsreise“, erzählt, so wird daraus auch eine Reise ins Innere. Wollte man es philosophisch ausdrücken, so könnte man vielleicht sagen: Gortchakov und Domenico leiden daran ihr „In-Sich-Selbst-Sein“ nicht mit den anderen um sie herum, nicht mit der Materialität ihres Daseins in Einklang bringen zu können.

Wie aber soll eine Überwindung dieser Abtrennung gelingen? Mit welchen Waffen kann gegen die Blind- und Taubheit angekämpft werden? Tarkovskij schlägt uns, am Beispiel der beiden zentralen Figuren dieses Films, zwei Möglichkeiten vor – Einerseits: Einen Akt des Wahnsinns, der uns, wie der Schrei eines Kindes, wieder die Augen öffnen soll; Denn der Wahnsinn muss mit äußerster Konsequenz, mit der vehementesten, trotzigen Entschlossenheit eben eines Kindes ausgeführt werden. Und andererseits: Einen Akt des Glaubens, so klein und absurd, so sinnbefreit und vergeblich er auch erscheinen mag, und selbst wenn er keine Wellen schlägt, sondern stattdessen nur auf den Grund hinab sinkt, wie ein winziger Kiesel, ein Senfkorn, ein Tropfen ins Meer. Ob das genügen mag – ist eine andere Frage. Und doch, in den Worten Domenicos: „Ein Tropfen und ein Tropfen ergeben einen größeren Tropfen, nicht zwei.“

Die zentrale Problematik des Films hat mit der Frage begonnen ob zwei unterschiedliche Kulturen einander verstehen können – Es lohnt jetzt, zu dieser Frage zurückkehren. Solange die Welt von Somnambulen bewohnt wird, die vor Angst, Blindheit und Taubheit, nicht in den Spiegel, in die Augen ihres Nächsten blicken können, die sich dort nicht selbst zu sehen vermögen, solange wird es auch keine Möglichkeit auf Verständnis untereinander geben. Besteht diese Unmöglichkeit, so ist auch die „Heimat“ unmöglich. Für Tarkovskij gilt: Die Realität ist deshalb eine ernsthafte Sache, weil sie wahr ist. Gerade bei einem Regisseur, der mit Licht und Schatten, mit Bild und Ton spielt, mag eine solche Ansicht vielleicht ironisch erscheinen; Aber dann müsste man auch annehmen, dass es für den Menschen überhaupt keinen Zugang zu irgendeiner Form von Wahrheit mehr gibt. Oder zumindest nicht im Film.

Was falsch ist, ist was wir sehen, wenn wir nur auf die Innenseite unserer eignen Augenlider schauen – oder nur auf das rohe Fleisch und die blanken Knochen unter unserer Haut. Ich hoffe man versteht mich nicht falsch. Der Spiegel ist nicht etwa eine Autopsie des Selbst – Der Spiegel zeigt das, was lebendig ist und immer bleibt, er ist vielleicht die heilige, reinigende, schon entschuldigte Scham vor dem Gegenüber, dem Nachbarn, dem Nächsten. Und die Nostalgie – ist der unablässige Schmerz, den die Seele verspürt, wenn sie der Heimat fern ist, und genauso unablässig, stur, verzweifelt und voller Hoffnung wünscht, dass ihr die ganze Welt eine solche Heimat werde – Und jeder in ihr ein Bruder.