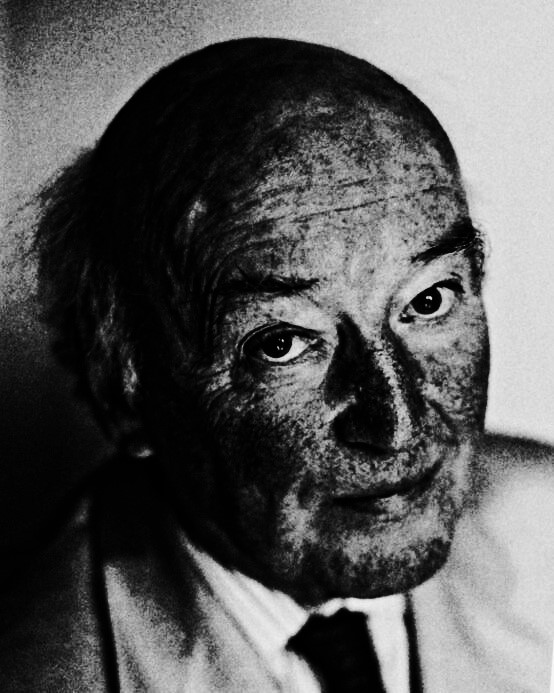

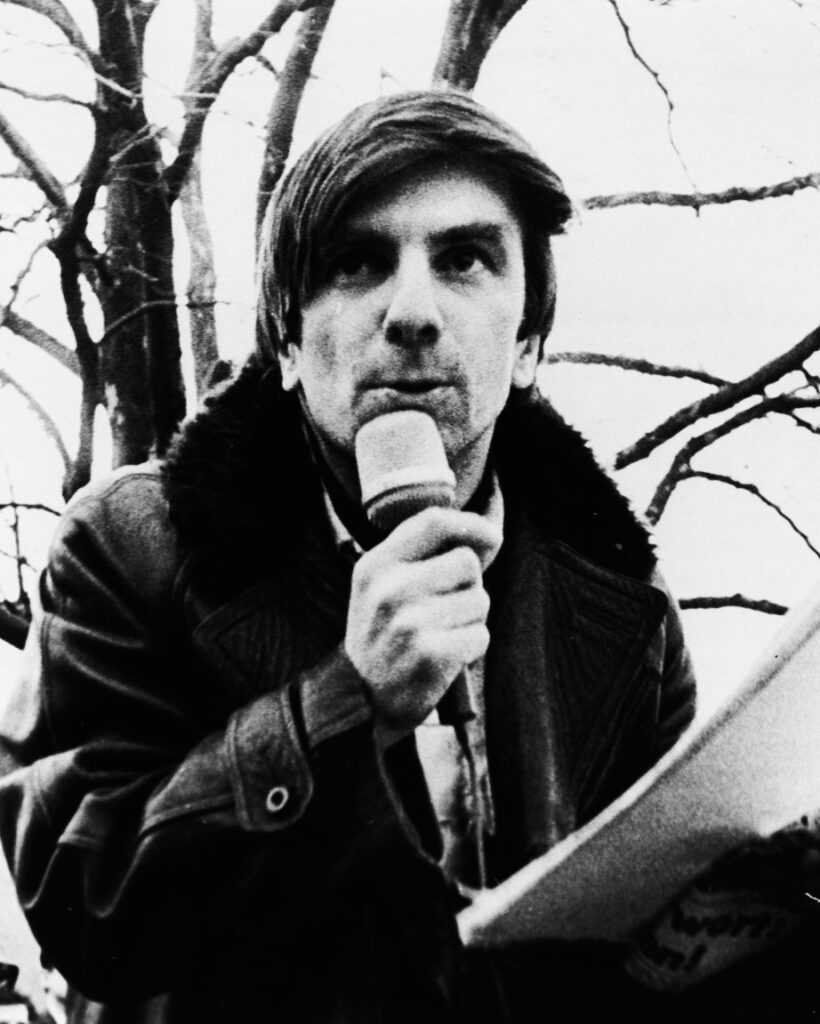

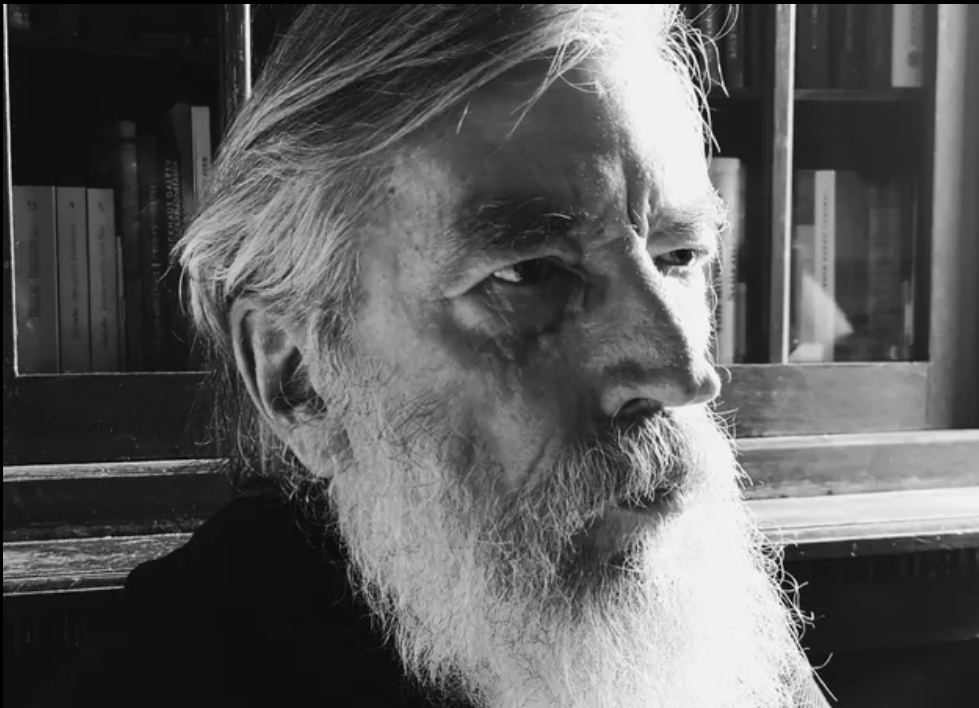

Auf die Frage eines Studenten antwortet Caspar von Schrenck-Notzing: „Ich würde mich als Möchtegern-Schriftsteller bezeichnen, der nicht die Zeit findet, um den Wunsch, Bücher zu schreiben, in die Tat umzusetzen. Ich bin schon mehr Schriftsteller.“ Diese Facette scheint zu überraschen, wenn man oberflächlich auf die Person Schrenck-Notzings schaut. Bei näherer Betrachtung ist sie folgerichtig, wenn der Leser die durch Alexander Eiber veröffentlichten Arbeiten zur Hand nimmt. Nach dem Fragment der Kriminalerzählung Schwere Wetter, Schwere Reiter, die er im Nachlass von Schrenck-Notzing aufgetan hat, legt Eiber die erste umfassende Gesamtbetrachtung – zugleich eine überarbeitete Fassung seiner Promotionsschrift an der Geistes- und Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Passau – vor, die den Intellektuellen in seinem Wirken und in der Komplexität des Nachkriegs-Konservativismus zeigt.

Anders als Maik Tändlers Armin Mohler und die intellektuelle Rechte in der Bonner Republik – zwischen Mohler und Schrenck-Notzing gibt es aufarbeitenswerte Überschneidungen – überzeugt Eiber mit einer zugewandten Perspektive, die gleichzeitig das große Dilemma der Konservativen im Nachkriegsdeutschland aufzeigt. Abseits der Union mit ihrer Sammlung aus „Konservativen“, Christsozialen und Liberalen – mit ihrer wirtschaftsorientierten Ausprägung – ist es nicht gelungen, eine beständige konservative Kraft zu etablieren, die abseits kurzzeitiger, unbeständiger Pyrrhussiege geschichtlich nennenswerte Erfolge vorweisen könnte. Vor diesem Hintergrund nimmt Schrenk-Notzing als Solitär, der unter hohem persönlichen und finanziellen Aufwand versuchte, konservative Kräfte zu sammeln und Projekte anzustoßen, eine besondere Rolle ein.

Aus diesen Projekten, die über Schrenck-Notzings irdisches Ableben hinausreichten (seine Bibliothek bildete den Grundstock für die Bibliothek des Konservatismus), ergibt sich ein breites Panorama, das die verschiedenen Schattierungen „rechts der Mitte“ mit ihren tatsächlich vorhandenen Gemeinsamkeiten und – wichtiger – den Unterschieden sichtbar macht. In der heute wie nie aufgeladenen politischen Situation und mit einem ausgeprägten politischen Gespür – bis zu seinem Parteiaustritt aus der CSU war Eiber in verschiedenen Funktionen, u. a. im Parteivorstand und in den Stäben von Horst Seehofer und Markus Söder tätig – geht er die von Schrenck-Notzing bearbeiteten Fragestellungen an und zeigt ihn als Wegbereiter konservativen Denkens, in einer von Linken und Linksliberalen dominierten BRD.

Fragestellungen, die mit „Warum war 1968 eine Kulturrevolution?“ und „Was ist der Unterschied zwischen Demokratie und Demokratisierung?“ im aufziehenden „Kulturkampf“ und der Verengung des demokratischen Diskurses eine besondere Relevanz besitzen. Kenntnisreich geht die Biographie in einer Gesamtbetrachtung der Theorie, man will sagen, Philosophie, Schrenck-Notzings auf, die man allen politischen Verantwortlichen, die sich auf den Konservativismus – meist in einer verwässerten, dem Zeitgeist angepassten Form – berufen, an die Hand geben möchte.

Alexander Eiber: Caspar von Schrenck-Notzing – Konservatives Denken und Leben in Deutschland nach 1945. Im Karolinger-Verlag erschienen im Juli 2025. 440 Seiten, 38,– €.