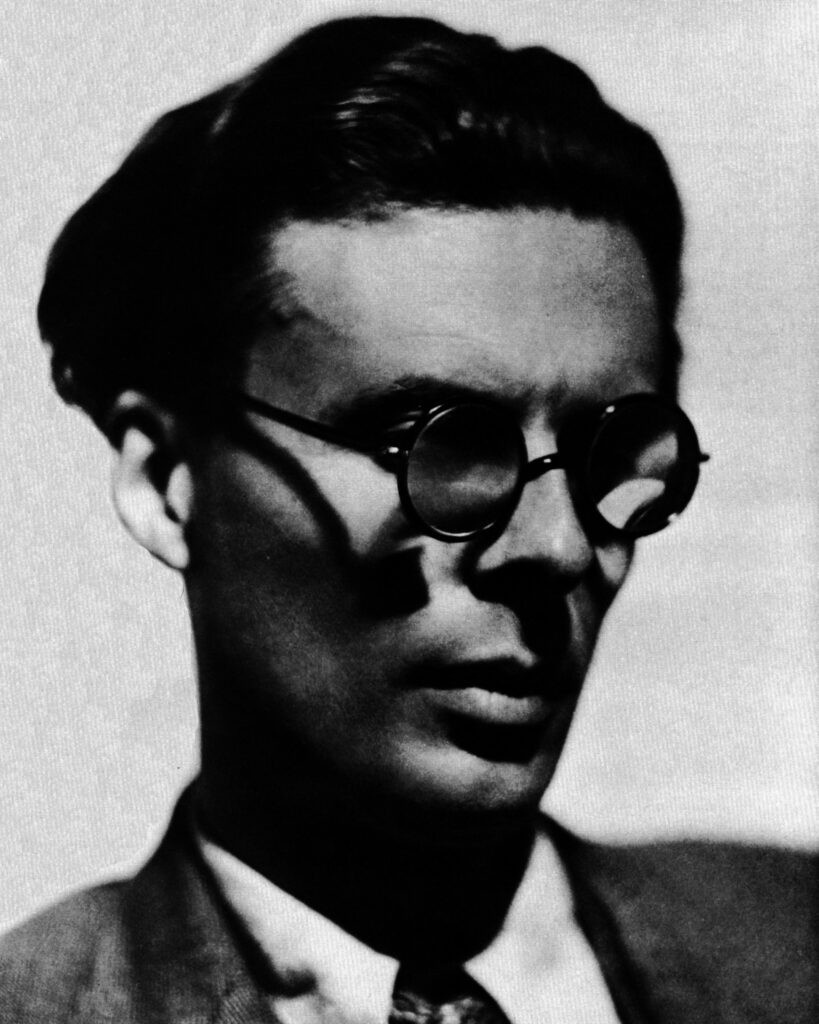

Der Historiker Oswald Spengler führte in seinem zweiteiligen Werk Der Untergang des Abendlandes (1918-1922) die Entstehung und den Untergang von Zivilisationen auf kulturelle Veränderungen zurück. Laut Spengler wird der Untergang der westlichen Zivilisation unter anderem durch die Hybris der westlichen Gesellschaften getrieben, wie eine zu starke Abhängigkeit von Technik und der damit einhergehende Glaube, die Natur beherrschen zu können.[i]

Die Bedeutung kultureller Faktoren in der Entwicklung von Zivilisationen wurde auch von anderen Autoren betont. Der Soziologe Norbert Elias argumentierte, dass sich Zivilisationen aufgrund bestimmter Einstellungen und Wertvorstellungen bilden. Die Entstehung und der Fortbestand von Zivilisationen werden nach Elias durch die Einführung von Sanktionsmaßnahmen wie Scham und Abscheu begünstigt sowie durch spezifische Wertvorstellungen in den Bereichen Gewalt, sexuelles Verhalten, Tischmanieren oder Sprache.[ii] In ähnlicher Weise argumentierte der Historiker Collingwood, dass der Prozess der Zivilisation von gemeinsamen Wertvorstellungen abhängig ist, die die soziale Kohäsion einer Gemeinschaft stärken.[iii]

Neben kulturellen Faktoren finden sich in der Fachliteratur auch ökonomische Erklärungsansätze. Für Vertreter der marxistischen Weltsystemtheorie z.B. ist die Entstehung von Zivilisationen von der Ausbeutung der Peripherie abhängig.[iv] Demgegenüber führte Ludwig von Mises den Untergang von Zivilisationen auf interne ökonomische und soziale Probleme zurück, wie etwa die Ausdehnung der Geldmenge oder eine interventionistische Wirtschaftspolitik.[v] Der vorliegende Essay zielt darauf ab, die ökonomischen und kulturellen Erklärungsansätze zu vereinen und mithilfe des Konzepts der Zeitpräferenz zu begründen. Zudem wird eine Sichtweise dargelegt, warum der Westen ganz bestimmt auf den langfristigen Untergang zusteuert.

In der altgriechischen Fabel Die Ameise und die Heuschrecke des Äsop verspottet die Heuschrecke die Ameise dafür, dass diese selbst an den Sommertagen Vorräte für den Winter sammelt, statt sich in der Sonne auszuruhen. Als der Winter einbricht, findet die Heuschrecke kaum Nahrung und bittet die Ameise um Hilfe. Diese erinnert sich an den Spott des Sommers und überlässt die Heuschrecke ihrem Schicksal. Die 2.500 Jahre alte Fabel steht exemplarisch für die Bedeutung der Zeitpräferenz und fungiert als kulturgeschichtliches Zeugnis frühzeitlicher Zivilisationserfahrung.

Für Vertreter der Österreichischen Schule der Nationalökonomie bezeichnet Zeitpräferenz die natürliche Neigung des Menschen, Bedürfnisbefriedigung in der Gegenwart jener in der Zukunft vorzuziehen. Hunger und Leid im Hier und Jetzt sind unmittelbar und bestimmt; künftiger Mangel ist nur mittelbar und unbestimmt. Im Jargon der Österreichischen Schule gilt: Die Priorisierung gegenwärtigen Konsums signalisiert eine hohe Zeitpräferenz, der Aufschub von Konsum zugunsten zukünftiger Perioden eine niedrige Zeitpräferenz.[vi]

Aus Sicht Ludwig von Mises ist Zeitpräferenz der menschlichen Handlung inhärent. Deren primäres Ziel ist die Reduktion von Unbehagen – vorzugsweise früher als später. Weil Lebenszeit knapp und die Zukunft ungewiss ist, ökonomisiert der Mensch fortwährend seine Zeit und priorisiert Handlungen. Je kürzer die verbleibende Lebenszeit, desto höher fällt die Zeitpräferenz aus. Sie ist zudem stets positiv; wäre sie es nicht, würde der Mensch sein Tun unendlich vertagen und niemals handeln. Auf dieser Einsicht gründet auch die Erklärung des positiven Zinses.[vii] Obwohl die Zeitpräferenz stets positiv bleibt, variiert jedoch ihr Ausmaß in Abhängigkeit von unterschiedlichen Faktoren. Außerhalb eines „Gartens Eden“, in dem Zeit und Ressourcen unbegrenzt wären, ist der Mensch gezwungen, Zeitpräferenz zu senken: Er widmet einen Teil der Gegenwart nicht dem Konsum, sondern investiert ihn in Produktion. Als vernunftbegabtes Wesen kann er die Vorteile intertemporaler Planung erkennen, auf Konsum und Freizeit verzichten und gegenwärtige Handlungen so ausrichten, dass spätere Zeitpunkte wertvoller werden und die Wahrscheinlichkeit künftigen Überlebens steigt.[viii]

Neben der Knappheit von Zeit und Ressourcen erweist sich die Ausgestaltung von Eigentumsrechten als zentraler Bestimmungsfaktor der Zeitpräferenz. Carl Menger betonte, dass die Herausbildung verlässlicher Eigentumsordnungen mit der Zivilisationsentwicklung einhergeht und niedrigere Zeitpräferenzen begünstigt.[ix] Wo zuvor das Recht des Stärkeren herrschte, war Eigentum nur sicher, solange es physisch verteidigt werden konnte. Diese Unsicherheit erhöhte den Anreiz zum kurzfristigen Verbrauch statt zur langfristigen Ersparnis. Mit stabilen Eigentumsrechten sinkt die Ungewissheit – und damit die Zeitpräferenz.

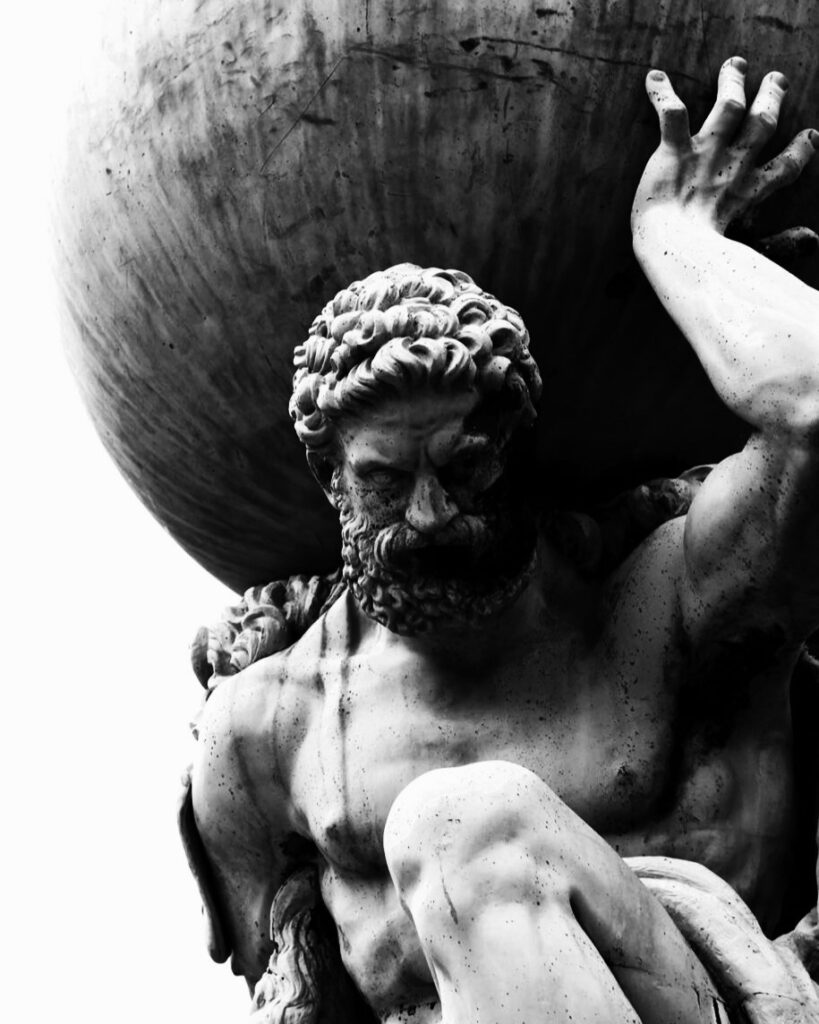

Hans-Hermann Hoppe, ein prominenter zeitgenössischer Vertreter der Österreichischen Schule, begreift die Senkung der Zeitpräferenz als einen zentralen Motor von Zivilisation. Zeitpräferenz bestimmt demnach das Verhältnis zwischen Konsum und Investition: Je niedriger sie ist, desto mehr wird gespart und investiert; im freien Markt resultieren daraus fortschrittlichere Produktionsmethoden mit höherer Produktivität. Das wachsende Kapitalangebot lässt den Grenznutzen gegenwärtiger Güter relativ zu jenem zukünftiger Güter sinken, was weiteres Sparen begünstigt und die Zeitpräferenz abermals reduziert – eine kumulative Dynamik, die Hoppe als „Prozess der Zivilisation“ beschreibt.[x]

Zur Illustration: Robinson strandet auf einer einsamen Insel und fängt zunächst Fische mit bloßen Händen. Bis zum Nachmittag erbeutet er einen Fisch, den er abends verzehrt; den Rest des Tages erholt er sich von den Strapazen. Die geringe Fangquote erzeugt Unbehagen. Robinson senkt seine Zeitpräferenz, reduziert Freizeit und investiert in eine überlegene Produktionsmethode: Er fertigt einen Speer. Damit steigt seine Produktivität; er kann Vorräte bilden. Der größere Vorrat verschafft ihm zeitlichen Spielraum für noch aufwendigere Kapitalgüter – etwa ein Boot und ein Netz –, die zwar mehr Zeit und Ressourcen binden, seine Produktivität jedoch erneut deutlich erhöhen. So wird aus Konsumverzicht Gegenwartsinvestition – und aus Gegenwartsinvestition die Grundlage größerer Ressourcenfülle in der Zukunft.

Was sich heute in der ökonomischen Sphäre beobachten lässt, ist eine Entzivilisierung dieses Prinzips. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nutzten politische Machthaber die Gelegenheit, das Geldwesen zu monopolisieren und über Zentralbanken ihrer Kontrolle zu unterwerfen. Die Verfügung über die „Druckerpresse“ etablierte ein Regime, in dem Geld ex nihilo geschaffen werden kann und Zinsen durch finanzsozialistische Interventionen künstlich gedrückt werden. Mit der Ausweitung der Geldmenge steigen die Preise, nominale Vermögen erodieren schleichend. Das Ergebnis ist eine erhöhte Zeitpräferenz: Menschen haben immer weniger Anreiz, mit knappen Ressourcen sparsam umzugehen, Konsum aufzuschieben und für die Zukunft vorzusorgen. Zugleich treiben monetäre Expansionen die Vermögenspreise, sodass der Erwerb von Eigentum für viele außer Reichweite gerät. An die Stelle von Sparsamkeit und Enthaltsamkeit treten Verschuldung und Überkonsum. Das Preissignal des Kapitals – der Zins – wird politisch verzerrt; es kommt zu Fehlinvestitionen, Kapitalvernichtung und wiederkehrenden Boom-and-Bust-Zyklen. Mit anderen Worten: Der zivilisatorische Prozess wird durch Finanzsozialismus rückabgewickelt.

Der Verfall westlicher Zivilisation ist freilich nicht allein ökonomisch bedingt. Die vergangenen Jahrzehnte waren von einem rapiden Erosionsprozess traditioneller Wertordnungen geprägt: dem Zurückdrängen familiärer und geschlechtlicher Rollenbilder, der Verherrlichung von Gewalt, der Hypersexualisierung und dem Drogenmissbrauch. Zu einem erheblichen Teil – so die These – geht der Angriff auf Familie und überlieferte Normen auf die Propaganda der sogenannten Kulturmarxisten und ihren „Marsch durch die Institutionen“ zurück. Der russische Mathematiker und sowjetische Dissident Igor Schafarewitsch hat in Der Todestrieb in der Geschichte herausgearbeitet, dass sozialistische Bewegungen regelmäßig auf die Zerstörung der vier zivilisatorischen Säulen – Eigentum, Individualität, Familie und Religion – zielen.[xi] Die Frage bleibt, wie die selbstdestruktiven Ideen einer Minderheit in der Breite auf so fruchtbaren Boden fallen konnten.

Eine höhere Zeitpräferenz bedeutet, dass die materiellen Alltagssorgen drängender werden. Mit wachsender ökonomischer Unsicherheit verlieren kulturelle Zielsetzungen unter der Ökonomisierung der Zeit an Priorität. Das Nackte-Überleben-Ziel verdrängt langfristige Kulturarbeit; folglich werden weniger Zeit und Ressourcen in kulturelle Errungenschaften investiert. Oder, in Bertolt Brechts lapidarer Formel: „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.“[xii]

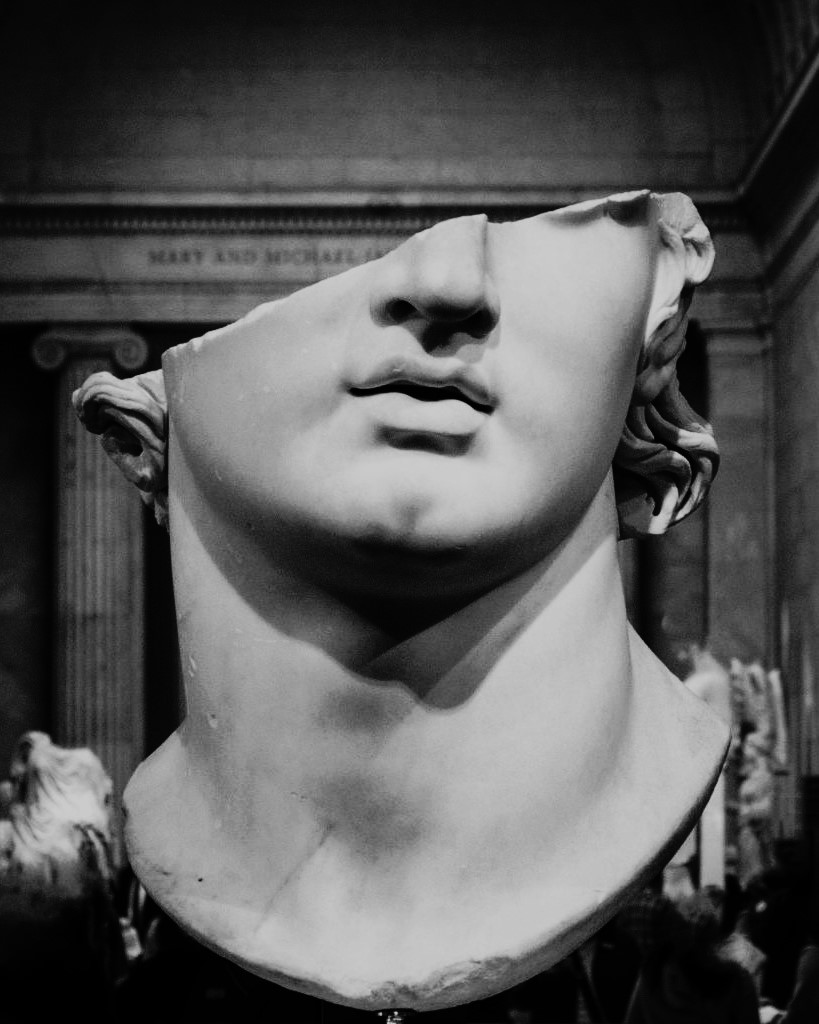

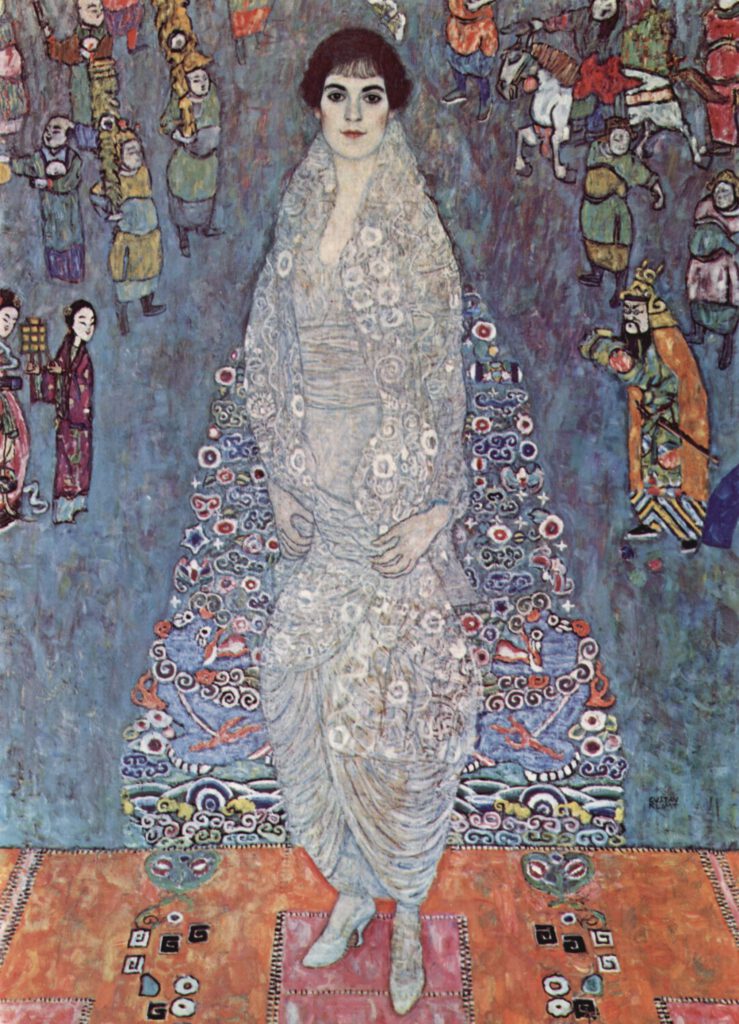

Steigt die ökonomische Zeitpräferenz, steigt regelmäßig auch die kulturelle Zeitpräferenz. An die Stelle einer langfristig orientierten Hochkultur, die über Jahrhunderte Staunen stiftet, tritt eine kurzfristige Konsumkultur, die auf unmittelbare Gratifikation zielt und nicht für die Ewigkeit gedacht ist. Kapitalstock und gesellschaftlicher Reichtum schrumpfen; Investitionen in eine auf Dauer angelegte Kultur – die höhere Zeit- und Ressourceneinsätze erfordert – werden immer unwahrscheinlicher. Während Michelangelo Jahre seines Lebens der Ausmalung der Sixtinischen Kapelle widmete, um ein Werk für die Zeiten zu schaffen, feiert man heute Künstler wie Mark Rothko oder Piet Mondrian, deren Arbeiten vergleichsweise geringe Herstellungsaufwände erfordern und die, gerade wegen ihrer Reduktion, kaum je den Rang jener Fresken erreichen werden.

Die Geschichte zeigt, dass Zivilisationen oft parallele Entwicklungslinien aufweisen. Unter der nerva-antoninischen Dynastie zeichnete sich das Römische Reich durch hohe Arbeitsteilung und intensiven Handel aus. Ab dem 3. Jh. n. Chr. setzten die politischen Entscheidungsträger auf Preiskontrollen einerseits und fortgesetzte Geldmengenausweitung andererseits. Die Folge war der Zerfall der inneren ökonomischen und sozialen Ordnung; die Invasionen von außen – militärisch für sich genommen nicht stärker als zuvor – ließen sich nicht mehr abwehren.[xiii]

Dem ökonomisch-politischen Kollaps stand ein moralischer und gesellschaftlicher Werteverfall zur Seite. Cato erkannte die Erosion früh und geißelte die wachsende Habgier der Römer, die „alle Laster“ umfasste, sodass der Extravagante, Ehrgeizige, Elegante, Boshafte oder Nichtsnutzige auf Beifall stieß. Er beklagte den Bruch mit der Tradition, das Prunken mit Kleidung jenseits bloßer Bedeckung, den Überkonsum und die Geringschätzung der Dichtkunst. Als Kandidat für das Amt des Zensors verkündete er, die Stadt bedürfe einer Reinigung, die den „Luxus und die Degeneration des Zeitalters wegschneiden und kauterisieren“ könne; er versprach die radikale Rückkehr zu einer tugendhafteren Vergangenheit. Aufhalten konnte er den Verfall nicht – aber sein Programm trug ihn ins Amt.[xiv]

Dass die westlichen Nationen die vergangenen Jahrhunderte prägten, ist kein Zufall. Im Westen etablierten sich individuelle Eigentumsrechte, die die ökonomische Zeitpräferenz senkten; zugleich förderte das Christentum eine geringe Zeitpräferenz. Aus soziobiologischer Perspektive setzt die intergenerationale Weitergabe von Religion voraus, dass sie Anpassungsvorteile vermittelt und die Überlebenswahrscheinlichkeit erhöht. Diese Vorteile ließen sich freilich nicht abschließend identifizieren. Vor der industriellen Revolution war die Lebenserwartung deutlich niedriger, weshalb – ceteris paribus – von naturgemäß höheren Zeitpräferenzen auszugehen ist. Doch vermittelte das Christentum Werte und Ideen, die den Planungshorizont weit über den Tod hinaus verlängerten und so niedrige Zeitpräferenzen kultivierten.[xv]

Bereits die Genesis verweist auf die Bedeutung niedriger Zeitpräferenz. Kain und Abel, die ersten Söhne Adams und Evas, brachten Gott Opfer dar; nur Abels Gaben wurden angenommen, weil sie aus den „Erstlingen seiner Herde und ihrem Fett“ bestanden. Kain hingegen opferte von den Früchten des Bodens; seine Gabe fand keinen Gefallen. Aus Eifersucht und Zorn erschlug Kain seinen Bruder.[xvi] Abels Opfer steht sinnbildlich für niedrige Zeitpräferenz – die Bereitschaft, das Beste der Herde Gott zu weihen, um langfristig höheren Nutzen zu gewinnen. Kain dagegen verkörpert höhere Zeitpräferenz: Er will den gegenwärtigen Nutzen seiner Ernte nicht schmälern. Die unterschiedlichen Haltungen verdeutlichen, moralisch wie spirituell, den Gegensatz von hoher und niedriger Zeitpräferenz. Opfergaben sind damit nicht nur Ausdruck der Gottesliebe; sie vermitteln Werte und Normen, die eine niedrige Zeitpräferenz – Verzicht, Disziplin und Konsumaufschub – kultivieren.

Nicht nur das Alte Testament betont die Bedeutung einer niedrigen Zeitpräferenz; auch im Neuen Testament ist sie ein zentrales Thema. In seinem Brief an die Galater spricht Paulus von der Freiheit, die Christinnen und Christen durch den Glauben an Jesus Christus empfangen. Zugleich warnt er davor, diese Freiheit zu missbrauchen, indem man den „Werken des Fleisches“ nachgibt – sündhaften Handlungen und Haltungen wie Unzucht, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht und Trunkenheit. Stattdessen ruft Paulus dazu auf, „im Geist“ zu leben, sodass das Leben von den Werten und der Führung des Heiligen Geistes geprägt wird. Die „Früchte des Geistes“ umfassen neun Tugenden und Charakterhaltungen, die eine niedrige Zeitpräferenz fördern, darunter Geduld (Makrothumia) und Selbstbeherrschung (Enkrateia).[xvii]

Darüber hinaus spiegelt sich die Bedeutung niedriger Zeitpräferenz im christlichen Verständnis von Erlösung und ewigem Leben wider. Christinnen und Christen sind angehalten, Versuchungen zu widerstehen und sich nicht von kurzfristigen Befriedigungen ablenken zu lassen, da diese vergänglich sind. Stattdessen sollen sie sich auf geistliche Werte und die Beziehung zu Gott konzentrieren, die von ewiger Dauer sind. Der christliche Glaube anerkennt, dass das irdische Dasein häufig mit Leid verbunden ist; dieses wird jedoch im Licht des ewigen Lebens als vorübergehend relativiert. Im Zweiten Korintherbrief heißt es: „Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare; denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig.“[xviii] Die Hoffnung auf das ewige Leben motiviert dazu, ein Dasein im Einklang mit Gottes Willen zu führen – mit ethischen Entscheidungen, gelebter Gerechtigkeit und Nächstenliebe sowie der Zügelung eigener Begierden: Haltungen, die Ausdruck einer niedrigen Zeitpräferenz sind.

Die Senkung der Zeitpräferenz erweist sich insgesamt als ein wesentlicher Motor von Zivilisation. Niedrige Zeitpräferenz führt zu Kapitalakkumulation, steigert Produktivitätsniveaus und hebt den materiellen Wohlstand. Im 20. und frühen 21. Jahrhundert jedoch haben Geldmengenausweitungen, die damit einhergehende Inflation und eine Null- bzw. Niedrigzinspolitik eine hohe Zeitpräferenz begünstigt. Die Folge sind Überkonsum und Verschuldung; daraus erwachsen Wohlstandsverluste sowie ein kultureller und zivilisatorischer Erosionsprozess. In einer Welt, in der eine hohe Zeitpräferenz das Denken der Menschen dominiert und ungezügelter Konsum das Verhalten prägt, wird das Christentum zum Nischenphänomen degradiert. Die langfristige Orientierung christlicher Prinzipien und Glaubenssätze wirkt in einer kurzfristig getakteten Konsumgesellschaft fehl am Platz. Eine hohe Zeitpräferenz entzieht der Zivilisation nicht nur den materiellen Boden; sie mündet zugleich in kulturelle und spirituelle Degeneration und gefährdet das Zusammenleben in einem Gemeinwesen.

[i] Spengler, O. (1972). Der Untergang des Abendlandes: Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. München: Deutscher Taschenbuchverlag, S. 1186-1188.

[ii] Elias, N. (2000). The Civilizing Process. 2. Auflage, New York: Wiley Blackwell.

[iii] Collingwood, R. G. (1947). The New Leviathan or Man, Society, Civilization and Barbarism. London: Oxford University Press.

[iv] Wallerstein, I. (1974-2011). The Modern World-System, Volume 1-4. San Diego: University of California Press.

[v] Mises, L. von (1949). Human Action – A Treatise on Economics, New Haven: Yale University Press, S. 761-763.

[vi] Ammous, S. (2023). Principles of Economics. The Saif House, S. 58-59.

[vii] Mises, L. von, Human Action – A Treatise on Economics, S. 480-485.

[viii] Ammous, S., Principles of Economics, S. 59.

[ix] Menger, C. (1976). Principles of Economics. New York: New York University Press, S. 68-70.

[x] Hoppe, H.H. (2001). Democracy – The God That Failed. New Jersey & London: Transaction, S. 74-75.

[xi] Shafarevich, I. (2016). Der Todestrieb in der Geschichte – Erscheinungsformen des Sozialismus. Grevenbroich: Lichtschlag Verlag.

[xii] Brecht, B. (2005/1928). Die Dreigroschenoper. Berlin: Suhrkamp Verlag.

[xiii] Mises, Human Action – A Treatise on Economics, S. 761-763.

[xiv] Watts, E. (2021). The Eternal Decline and Fall of Rome – The History Of A Dangerous Idea, New York: Oxford University Press, S. 9-10.

[xv] Mulligan, R.F. (2009) Religion as Adaptation: The Role of Time Preference. ASC Panel, https://mises.org/podcasts/asc-2009/religion-adaptation-role-time-preference

[xvi] Die Bibel, Genesis 4:1-16.

[xvii] Die Bibel, Galater 5:22-23.

[xviii] Die Bibel, 2. Korinther Brief 4:17-18.