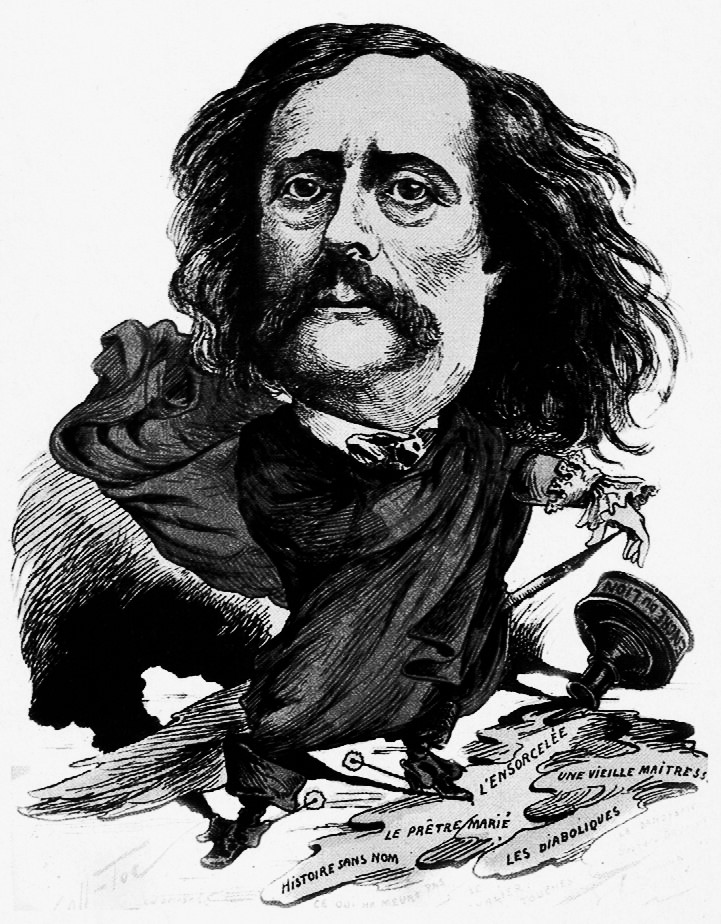

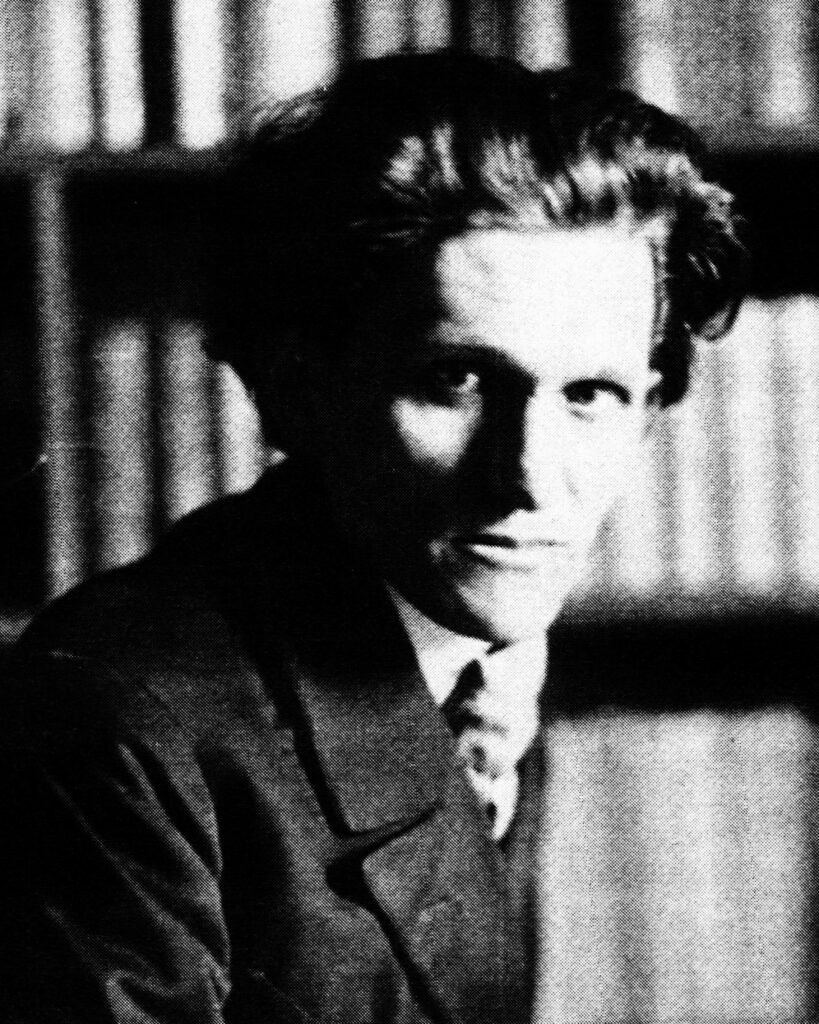

In seiner monumentalen Romanreihe “M“, die den Aufstieg und Fall Mussolinis beleuchtet, charakterisiert Antonio Scurati den faschistischen Politiker Alessandro Pavolini, den Autor von “Die Lichter des Dorfes“, als einen Mann mit rabenschwarzen Haaren und Augen. Sein stechender Blick scheint den Parteiapparat unterworfen zu haben, denn nach seinem Amt als italienischer Minister für Volkskultur und dem Sturz des Regimes war Pavolini in der gegründeten Republik von Salò Parteichef der Republikanisch-Faschistischen Partei. Die Äußerlichkeiten scheinen den Charakter widerzuspiegeln, wenn der geneigte Leser die Mussolini-Biographie von Hans Woller mit Verweis auf den Faschismus-Experten Arrigo Petacco zur Hand nimmt. Pavolini war jemand, der als eine Art „faschistischer Jakobiner“ angesehen werden kann und mit bestialischer Härte den Schauprozess gegen die Abtrünnigen des Großen Faschistischen Rates organisierte, die in der Sitzung vom 24. bis 25. Juli 1943 Mussolini absetzten.

Mit diesem Hintergrundwissen liegt die Vermutung nahe, dass Pavolinis Erzählungen im Band “Die Lichter des Dorfes“ ein „In Stahlgewittern“ des Grauens darstellen. In ihnen weisen Leichenberge – diesmal nicht der an Ehren gleichwertigen Soldaten, sondern des würdelosen und entmenschlichten politischen Gegners – die Orientierung zur sicheren heimischen Stellung. Ringt sich der Leser durch und nimmt den mit reichlich Attributen versehenen Band zur Hand – unter ihnen wird garantiert „faschistisch“ fallen –, erschließt sich ein breites Panorama: In der dem Band den Namen gebenden Erzählung erscheint Filippo in einem typisch italienisch wirkenden Dorf. Gekleidet in einem Gabardinerock mit aufgeschlagenem Kragen und weißem Besatz, umgibt ihn eine militärische Aura. Er und seine Männer machen einen Rundgang durchs Dorf und kehren in ein Lokal ein, in dem eine blutrote Versammlung tagt. Es ist eine Atmosphäre, in der eisiges Schweigen herrscht und die mit den Erfahrungen der politischen Unruhe jederzeit mit einem Flaschenwurf oder Revolverschuss eskalieren könnte. Die Lichter im Dorf erlöschen, die Bewohner lachen. Wenig später stellt sich heraus, dass der Gewerkschaftsfunktionär und despotische Herrscher des Dorfes, gegen den sich die Bewohner ohne Hilfe von außen nicht behaupten können, hinter der regelmäßig stattfindenden Verdunklung steckt und in diesen Momenten zu seiner Geliebten schleicht.

Das unsichtbare Band, das alle Erzählungen zusammenhält, ist keine Ideologie oder gar der Faschismus, der in den Erzählungen “Die Lichter des Dorfes“ und “Das ganz schwarze Hemd“ politisch identifizierbar in Kleidung und militärischer Haltung am stärksten zu Tage tritt. Es ist die atmosphärische Melancholie, in der die Figuren und die Handlung beschrieben werden, und es scheint, als wüssten sie – allen voran der Autor –, welche Umbrüche die nahe Zukunft für sie bereithält. Der Rückzug auf das sichere Ich in einem überschaubaren Umfeld, in dem der unruhigen Weltläufigkeit Ruhe und Beständigkeit entgegenstehen, liegt nahe. Es sticht der Erzähler hervor, der an den Läufer Niccolò denkt und ihn während seines ihn prägenden Sportes wehmütig beschreibt. Der Diplomat und seine Begeisterung für Hemingway, Faulkner, Malraux und Dos Passos wirken in ihrem Überschwang propagandistisch, und je näher der Betrachtende sich dem Gegenstand annähert, desto mehr artet dies in eine Zügellosigkeit aus, wie sie den russischen Volkstänzen und Gesängen zugeschrieben wird. Ein Rausch, der als Weltflucht und Suche nach innerem Ausdruck gelesen werden kann, aber eine gewisse melancholische Komponente in sich trägt – eine, die nicht als lähmende Depression gelesen werden kann, sondern in ihrer Eigenschaft jede Erzählung und das damit verbundene Gefühl melancholisch konserviert.

Auf literarischer Ebene sind “Die Lichter des Dorfes“ soziale Vergrößerungsgläser, die sich in der ausgeprägten Beobachtungsgabe und Symbolik allenfalls in Gabriele D’Annunzios Roman “Das Feuer“ finden lassen, obwohl dieser 1900 und damit deutlich früher veröffentlicht wurde als Pavolinis Band. Im Kontext der Intensität ist es verwunderlich, dass die Erzählungen im deutschsprachigen Raum zwar mit einer Gesamtauflage von bis zu 40.000 Exemplaren vertrieben wurden, aber eine literaturwissenschaftliche Aufarbeitung und Einordnung bis heute nicht erfolgte. Eine Publikation unter diesen Vorzeichen wird das klassische Feuilleton – wenn es sich überhaupt dazu durchringt, sie wahrzunehmen – und es der unspektakuläre Inhalt, abseits der hohen literarischen Qualität, eigentlich nicht zulässt, kaum als Provokation werten. Das Dogma der Trennung zwischen Werk und Autor mag zwar im literaturwissenschaftlichen Rahmen funktionieren, findet in der öffentlichen Auseinandersetzung aber bedauerlicherweise keine Anwendung. Diese Erzählungen werden ein Beispiel dafür sein, wie der Biographismus, der Ort der Veröffentlichung und die Tatsache, dass dem Werk überhaupt Raum gegeben wird, über eine textgebundene Auseinandersetzung hinwegtäuschen – wie es der Poststrukturalist Roland Barthes in “Der Tod des Autors“ idealerweise fokussierte. Denn Texte entwickeln unabhängig ihrer Umstände ein Eigenleben, und am Ende zählt eben nichts mehr als der einzelne Text! Die gesellschaftlich prägende Norm verdrängte mit “Die Lichter des Dorfes“ ein exzellentes Werk, das bislang nur unter der Hand kursierte – nun aber bietet sich die Möglichkeit, es breiter, selbstverständlich in seinen Ausprägungen kritisch, zu diskutieren. Für diese Diskussion muss Raum geschaffen, vielleicht sogar erobert werden!

Alessandro Pavolini: “Die Lichter des Dorfes“, italienische Originalausgabe “Scomparsa d’Angela“ (1940), 2025 im Verlag Antaios erschienen. 152 Seiten, 22,-€