In Christian Krachts Roman Faserland, der mittlerweile Legendenstatus erreicht hat, begibt sich der Ich-Erzähler auf eine Reise durch die Bundesrepublik und deckt dabei die Oberflächlichkeit der Wohlstandsgesellschaft auf – heute würden wir „Boomer“ sagen – und führt popliterarisch die Leere vor, die diese Generation mit allen möglichen kleinen Fluchten zu füllen versucht.

In einem ähnlichen Rahmen führt Jens Winter in seinem Debütroman Im langen Sommer geboren den Leser an die Abgründe der großstädtischen antideutschen Linken mit ihren woken Ausprägungen heran, die das Feuilleton und den Kulturbetrieb beherrschen. Im ICE – dort, wo Krachts Erzähler den Trendforscher Matthias Horx trifft – inszeniert Winter ein Gespräch zwischen einem Schaffner und der Linken-Politikerin Ines Schwerdtner. Offensichtlich wurde das Buch vor dem „Heidi-Hype“ geschrieben.

Schwerdtner, die den Erzähler durch ihr Aussehen an die blonde Königin aus Game of Thrones erinnert, spricht mit dem Schaffner darüber, wie man den Herren in Anzügen mit der nächsten Tariferhöhung noch mehr Geld aus der Tasche ziehen könne. Um mit ihr ins Gespräch zu kommen, zieht der Erzähler auf der Zugtoilette sein schwarzes Poloshirt aus und verwandelt sich – mit weißem T-Shirt und Hornbrille – in einen unbefleckten Mitarbeiter des linksgerichteten Jacobin-Magazins, für das die „blonde Königin“ tätig war. Es zählt – wie bei Krachts Barbour-Jacke – der Schein, nicht das innere Bewusstsein.

Diese Beobachtungen mit ihren absurden, identitätsstiftenden Lifestyle-Fragen, die außerhalb des Milieus wirklich niemanden interessieren, zeichnen jene naiven Schilderungen aus, die das Neue Deutschland als „eine Nabelschau der antideutschen Kulturlinken“ charakterisierte. Die Naivität, die schon bei Übervater Kracht als gefährlichste Spielart des Zynismus in Erscheinung tritt, zeigt sich bereits zu Beginn des ersten Kapitels:

„Ich bin aufgewühlt. Als ich vorhin die Sonnenallee entlanglief, wurde ich von einer Gruppe Jungen beleidigt. Sie sagten, ich sehe aus wie eine Schwuchtel. Ich habe meinen Stoffbeutel ganz fest an mich gedrückt und bin schnell zum Laidak gelaufen.“

Was als Groteske klingt, zeigt doch: Die politische Linke hat ihre Kraft, sich nach außen zu behaupten, verloren und besteht aus einer leeren Hülle, die mit Lifestyle-Fragen ihre innere Leere zu kompensieren versucht.

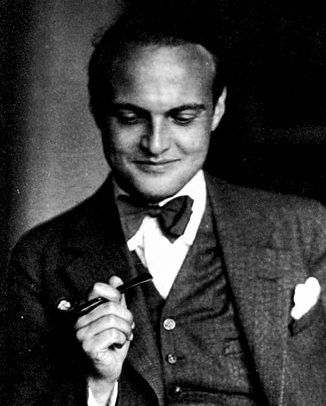

Philosophisch fühlt man sich an Arthur Moeller van den Brucks Am Liberalismus gehen die Völker zugrunde erinnert, insbesondere an den Satz:

„Liberalismus behauptet, dass er alles, was er tut, für das Volk tut. Aber gerade er schaltet das Volk aus und setzt ein Ich an dessen Stelle.“

Dieses Ich setzt – wie im Roman immer wieder anschaulich beschrieben – seinen Hedonismus in Szene, konkret unter anderem in Form sexpositiver Partys. Wenn es gesellschaftlich relevant wird, stellt es sich als Prediger in den Vordergrund – mit dem Zusatz, „links“ zu sein, um den mitgenommenen Errungenschaften des Kapitalismus ein moralisches Element hinzuzufügen.

Die Folge: Das ohnehin zersplitterte linke und liberale Lager spaltet sich weiter, sodass eine repräsentative Abbildung innerhalb des Spektrums oder gar des Parlamentarismus unmöglich wird. Dass der Linke dem Linken sein größter Feind ist – besonders, wenn er abtrünnig wird – durfte Winter kürzlich selbst erfahren. Nachdem er informell mitteilte, dass er für das Nachrichtenportal NIUS schreibt, entfernte das Brecht-Haus die Aufnahme der Urlesung von seiner Homepage. Ironisch: Im Roman spielt das Literaturforum eine besondere Rolle. Nach der Veranstaltung wird dort einer marginalisierten Person zum Lied Bella Ciao ein Glas Rotwein gereicht, während Max Czollek seine Runde dreht. Er muss aufgrund seiner familiären Wurzeln und des Streits mit Maxim Biller nicht beweisen, dass er links ist. Die Hauptfigur – und wohl auch der von ihr zu trennende Autor – hingegen schon.

Es stellt sich bei diesem gelungenen Debüt mit seiner treffenden Analyse der deutschen Linken die Frage: Wie viel Jens Winter steckt in Im langen Sommer geboren? Und wie wird der Autor zukünftig seinen Stil weiterentwickeln? Denn die sprachlichen Bezüge zu Kracht – vom Satzbau bis zum Aufbau des Buches – treten deutlich hervor und könnten, negativ ausgelegt, eher wie eine Parodie denn wie eine Hommage wirken.

Wir werden es hoffentlich im nächsten Roman erfahren – mit weniger Kracht und mehr vom eigenständigen Jens Winter, dessen Beobachtungsgabe und analytisches Gespür bereits jetzt beeindrucken. Inhaltlich zeichnet der Roman mutig die zersplitternde Identität nach, die Kracht in Faserland thematisierte. Nur hatte jene „krachtsche“ Generation mit ihrem Wohlstand nie den Anspruch, politisch zu führen. Die Generation der Ines Schwerdtner und des Max Czollek hingegen schon – und deshalb ist Im langen Sommer geboren ein so wichtiges Buch.

Jens Winter: Im langen Sommer geboren, 2025 im XS Verlag erschienen. Taschenbuch, 140 Seiten, 22 €.