Als sich das deutsche Kaiserreich um 1880 immer stärker als Machtstaat gebärdete und die Industrialisierung und Gewinnung von Kolonien vorantrieb, hatte Nietzsche in den „Vermischten Meinungen und Sprüchen“, die 1879 entstanden waren und 1886 den zweiten Band von „Menschliches, Allzumenschliches“ eröffneten, bereits das Gegenwort gefunden: „Gut deutsch sein heißt sich entdeutschen. […] Die Wendung zum Undeutschen ist deshalb immer das Kennzeichen der Tüchtigen unseres Volkes gewesen.“ Wohin sich aber ‚ent-deutschen‘? Da bietet sich zunächst der Weg ins Europäische an, so wie Nietzsche für das Ideal des ‚guten Europäers‘ geworben hat. Der junge Stefan George, der zur Politik des Kaiserreichs kritische Distanz hielt, ist diesen Weg gegangen und sammelte auf seinen Reisen durch Europa die Stimmen, die einer Erneuerung der Kunst, und das heißt immer der Wiedergewinnung dichterisch-religiöser Weltbezüge, zu dienen vermochten. Wer diesen Aufbruch ausblendet, da George doch, wie er selbst sagte, ‚Ahnherr jeder nationalen Bewegung sei‘, lese einmal die ersten Kapitel des vielgescholtenen „Stefan George“-Buches, der „Geschichte der Blätter für die Kunst“ von Friedrich Wolters, und er wird spüren, wie hier etwas Unscheinbares, aber zum Leben Unverzichtbares, allmählich wuchs und nicht nur eine Gegenwelt heraufbeschwörte, sondern überhaupt erst tragfähigen, immer wieder anders aufscheinenden und auszusprechenden Lebensbezügen durch eine neue Sprache zum Durchbruch verhalf. Noch Manfred Riedel hat in seinem Buch „Geheimes Deutschland. Stefan George und die Brüder Stauffenberg“ (2006) – von der klassischen, in der griechischen Antike wurzelnden Philosophie der Bürgergesellschaft und dem großen Stil Nietzsches herkommend – das geheime von einem anderen, immer noch dem Willen zur Macht verfallenen Deutschland abgehoben und es seine Erfüllung in einem ‚geheimen europäischen Deutschland‘ finden lassen. Hugo von Hofmannsthal war ihm darin vorausgegangen und hatte das Europäische, und was es zusammenhält, im Wettstreit, im ‚Agon‘ der unterschiedlichen, gleichberechtigten Traditionen und Sprachen der europäischen Völker und Landschaften, die sich darüber vervollkommnen könnten, verwirklicht gesehen.

Hohe Dichtung, und um eine solche handelt es sich bei den „Hesperischen Gedichten“ von Ludwig Lehnen, dem Übersetzer von George und Hölderlin ins Französische und von Mallarmé ins Deutsche, nötigt dazu, einen epochalen Hintergrund zumindest anzudeuten. Damit ist auch schon gesagt, dass es sich bei solchen Gedichten, anders als in herkömmlicher Lyrik, nicht um Gefühlsausdruck, subjektive Wahrnehmung, Verweigerung und Bekenntnis und daraus hervorgehende Verlautbarungen handelt, sondern um den Aufriss schicksalhafter geschichtlicher Vorgänge, die auf lange verdeckt sind, im Bodensatz der Epochen gründeln und überdauern, an ein einstmals Gewesenes anknüpfen und Zukunftspotential bergen. Wer in diesem Sinn Dichter ist, steht im Austausch mit den Weltphänomenen, die auf ihn zukommen und seinem feinen Sensorium vernehmbar sind, auch wenn sie die Zeitgenossen nicht wahrhaben wollen. Dichtung entspringt dann einem Verhalten zur Welt, das mit der Sprache verschwistert ist. Aus solchem Bund zeugt Welt sich neu, unvernutzt, unverbraucht.

Schon das als Prolog vorangestellte Gedicht ‚Wandel‘ enthält im Kern alles, was diese Dichtung auszeichnet und entfaltet:

WANDEL

Über langsame Ge läuft nun die Hast: auch dir

Welkt homerische lust unwiderrufbar schnell ·

Das heroische vor dem

Geist lobt ungern gesang seitdem

Er · der dichter den schild spottend im busche liess…

Aber kaum noch erweckt ganzes ein wort und tat.

Nur zurückweichend öffnen

Wieder räume sich uns und zeit.

Da ist die antike Strophenform, die in den weiteren Gedichten verschiedene Möglichkeiten erprobt; da ist die altgriechische Göttin Ge oder Gaia, der bald andere Götter zur Seite stehen; da ist die Anspielung auf ein vormaliges heroisches Zeitalter und da ist der Zeitenabstand, der dem Dichter den Gesang zu verwehren scheint, zumal wenn er Heroisches singen möchte. Der erste Vers der zweiten Strophe erinnert an Archilochos, den ersten seinem Selbst vertrauenden abendländischen Dichter, der deshalb in seinen Gedichten „Ich“ sagen und über Konventionen spotten konnte. Im Kampf lässt er seinen Schild zurück, weil ihm sein Leben lieber war, als sich der Gefahr auszusetzen, beim Wiederbeschaffen getötet zu werden – sein Handeln ein Sakrileg damals, wo es etwa bei den Spartanern hieß, zurück nachhause nur mit Schild oder auf dem Schild. Archilochos՚ Tat oder Untat war eine frühe Form der Flucht und Wehrlosigkeit um des Lebens willen. Auch das dichterische Selbst der „Hesperischen Gedichte“ nimmt eine Haltung ein, die sich von den gängigen Auffassungen entfernt. Es tritt vor den vermeintlichen Errungenschaften der Zivilisation zurück, um sich von Anderem, das davon verdeckt ist, betreffen zu lassen. Hier ist ein ‚Zurückweichen‘ im Spiel, das für ungewohnte, doch unabdingbare Erfahrungen öffnet, wofür in heutiger Zeit aber schwer ein Wort zu finden ist. Nicht zuletzt zeichnet sich von da aus eine Zivilisationskritik ab, die auch das Kämpferische nicht scheut.

Zunächst mag es befremden, dass die Gedichte der ersten beiden von drei Abteilungen in antiken Strophen und Versmaßen gehalten sind, soweit sie sich ins Deutsche transformieren lassen: In der ersten regieren die asklepiadeische, die alkäische und die sapphische Odenform, in der zweiten die aus Distichen gebaute Elegie. Ohne auf eine Verslehre einsteigen zu wollen, seien einige Charakteristika mitgeteilt. Die asklepiadeische Ode setzt mit einer betonten Silbe ein, die alkäische mit einer unbetonten. Von hier aus regelt sich schon ein Gutteil des Rhythmus. Nur dass die asklepiadeische Strophe in den ersten zwei Versen an deren Mitte eine Zäsur aufweist, die durch das Aufeinandertreffen zweier Hebungen, dem sog. Hebungsprall, entsteht. Bei der alkäischen Strophe beginnt der letzte, also der vierte Vers im Gegensatz zu den drei vorausgehenden mit einer Hebung, das Metrum kippt gleichsam und verleiht dem letzten Vers besonderen Nachdruck in einer fallenden Bewegung, die der erste, unbetont einsetzende Vers der folgenden Strophe wieder auffängt und beruhigt. Bleibt die sapphische Strophe, die im Deutschen besonders schwer zu adaptieren ist. Hölderlin hat sie im Gegensatz zu den anderen beiden nur einmal verwendet. Ludwig Lehnen beherrscht sie meisterhaft und bedient sich ihrer oft. Alle Verse setzen hier mit einer Hebung ein, die ersten drei einer jeden Strophe bestehen aus elf Silben, der eingerückte vierte Vers jedoch nur aus fünf, was in den einschlägigen „Hesperischen Gedichten“ den Worten am Strophenende besonderes Gewicht gibt. In der Elegie schließlich, dem Trauer- und Klagegesang, bilden je zwei Verse ein Distichon, beide auf sechs Hebungen ausgelegt, aber der zweite, zumeist eingerückte Vers zur Mitte hin um eine unbetonte Silbe verkürzt, sodass auch hier eine Zäsur durch Hebungsprall entsteht. Mit diesem metrischen Handwerkszeug ausgerüstet darf sich der Leser ganz dem Rhythmus der Gedichte anvertrauen, der immer von neuem und stets etwas anders realisiert werden muss. Wichtiger als die allerdings unverzichtbare Metrik sind am Ende die Wortbilder, die vom Rhythmus getragen im Gedächtnis haften.

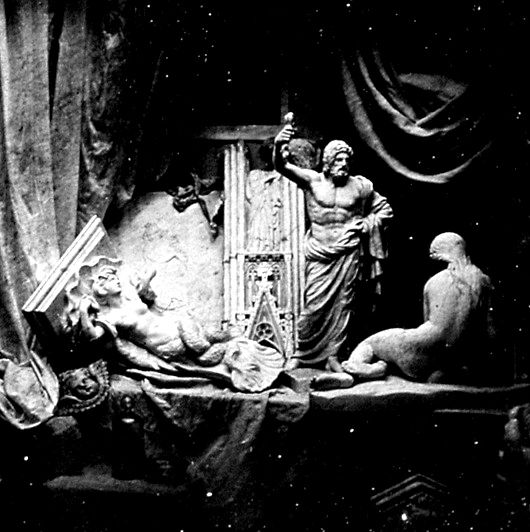

Noch befremdender mag es sein, dass in diesen Gedichten immer wieder von den alten griechischen Gottheiten und Heroen die Rede ist: nicht als vergangenen Gestalten, die allenfalls als Märchenklang noch heute antönen, sondern als konstitutiv für unsere Welt, die sie nicht wahrhaben will oder sich an ihnen vergangen hat. Neben Ge bzw. Gäa sind es vor allem Zeus und Apollon, die mehrfach genannt werden, doch auch Poseidon, Athena, Ares, Aphrodite, Demeter, Pan, Kybele, Eris, Thanatos, Hades und weitere, erdverbundene wie die Schicksals- bzw. Rachegöttinnen Moira, Ate, Nemesis und Erinys, titanische wie Uranos, Kronos, Hyperion und Prometheus treten auf; dann als Naturgeister die Nymphen und als priesterliche Figur Diotima, die einst Sokrates lehrte, was wahre Schönheit ist. Es folgen die Heroen, Herakles vor allem, außerdem Achill, Aias, Odysseus und andere Helden der homerischen Epen, aber auch weniger bekannte, für die selbst der in griechischer Mythologie Bewanderte nachschlagen muss, schließlich die Schreckgestalten Gorgo und Hydra, ferner der Riese Antaios und Ganymed, der von Zeus geliebte Schönste aller Sterblichen.

Wie ist es aber möglich, dass sie in unserer Zeit erscheinen, wo doch selbst der ganz im Griechischen lebende Dichter Hölderlin mehr als zweihundert Jahre früher zugestehen musste, dass sie längst fortgegangen sind, ja fortgehen mussten und ihnen nur schwer fassbare vorübergehende Präsenzzeiten und eine ungewisse, in ferne Zukunft gerückte Wiederkehr zubilligen mochte? Möglich ist dies nur durch eine vierfache Rückversicherung. Als erstes gilt: Sie werden vernommen und dargeboten als beschädigte, verratene, geradezu vergiftete, die sich aber als solche in unseren Wahnsinn, der da heißt Hast, Lärm, Hässlichkeit, Raubbau, Brutalität, Verschleiß und Verseuchung, eingeschlichen haben und wieder und wieder einschleichen und als Gegeninstanzen nicht vollständig weichen:

Jenseits der literatur und aller falschen metaphern

Ruf ich Erinys an · rufe ich Zeus wieder auf ·

Wünschte dass er mit Momos sich wieder zur rettung der Mutter

Dringend beriete · im zwang Nemesis nochmals sich eint:

Neuen trojanischen krieg zur grossen entlastung der leiden

Über die schädiger ruf · frevelnden raubbau vergilt!

Ohne den irdischen zauber wird schönes nicht überleben:

Heiliger als der mensch ohne natur ist natur

Ohne dies mördergeschlecht · mit denen die wieder sie lieben…

Ach ihr länder Homers · länder Europas · der Ge!

Nichts darf höheren rang als eure rettung behaupten!

Aber die verse des zorns hallen in endlosem grab!

Trotz scheinbarer Vergeblichkeit bleibt aber – und das ist die zweite Möglichkeit – dem dichterischen Selbst die Erfahrung ‚irdischen zaubers‘ erhalten. Auch davon legen die Gedichte Zeugnis ab. Augenblicke werden vergegenwärtigt, in denen die Natur sanft und still aufleuchtet. So etwa im zweiten der ‚Delische Kairoi‘ überschriebenen Gedichte, das nicht zufällig den Namen der unscheinbaren, aber in gleißendes Licht getauchten Kykladeninsel Delos trägt, die dem Apollon und der Artemis und ihrer Mutter Leto heilig ist:

Noch ohne überlieferung standest du

In jugendblüte einst vor dem tiefen blau

Der unbewältigbaren himmel:

Und du versankst vor den hohen mächten…

Im winter fliegt ein vogel von ast zu ast

Und zeichnet in den raum eine stille… such

Geborgenheit noch bei den eichen

Wirft sich versehrtes dir zu aus weiten.

Oder:

Seis drum: da mir in einem strauch die welt noch

Rauscht wie schäumendes meer und horizonte

In der flutenden helle über tal und

Wüste sich weiten!

Und schließlich ein Sonett aus der dritten Abteilung, die sich weiterer Gedichtformen bedient:

DIE jungen eichen sind bei nacht ergrünt

Und stehen jetzt im zarten morgendämmer ·

Zu neuem leben haben sich erkühnt

In ihrem flor die vielen kleinen sänger.

Dass alles sich im frühlicht einst entsühnt ·

Die freveltaten mitleidsloser dränger ·

All dessen sich die stolze menschheit rühmt:

Ist traumbild nur des einsamsten der gänger.

Auch sind die holden frühlingszeiten wohl

Noch mehr als nur ein mächtiges symbol:

Ein unaussprechlich hohes ziel wie gnade

Im immer noch bewegten grossen rade ·

Ein kurzer augenblick den festzuhalten

Die welt begehrt um niemals zu veralten.

Doch es sind kurze, umso mehr berührende Erholungszeiten, Traumbilder und gnadenvolle Augenblicke – unversehrt, immer aber ans Versehrte grenzend, es manchmal überholend, um dann wieder von ihm überholt zu werden.

Wozu aber Götter im Gedicht? Vermutlich würde der Verfasser der „Hesperischen Gedichte“ antworten: Weil sie die Tatsachen des Lebens sind, die in ihnen zusammenschießen und als Gestalt auf die Menschen zukommen, die erst an ihnen Halt finden und das eigene Erleben beglaubigt bekommen. Am deutlichsten wird dies am Verhältnis des dichterischen Selbst zu Apollon. Ja, man darf den Verfasser der „Hesperischen Gedichte“ als einen späten Jünger dieses maßgeblichen und maßgebenden griechischen Gottes bezeichnen, der einst als Führender des Volks und der Musen sein morgendliches Licht über die Erde ergoss, Ordnung stiftend und erziehend, von Musik erfüllt und mit ihr erfüllend. Als ‚heute noch Lebender‘ wird er in den beiden Gedichten ‚Gedanken an Apoll‘ angesprochen, der selbst den „päan“, den feiernden Gesang, ‚leise‘ anstimmt, aber zugleich derjenige ist, der ohne „asyl“ bleibt in unserer welt und wie die anderen Unsterblichen ‚zurückgewichen‘ und in ‚himmlische räume‘ fortgegangen ist. Darin besteht nun das dritte Moment, um von den alten Göttern gültig sprechen zu dürfen: Sie sind da und doch nicht da, sind bei allem Aufblitzen ihrer Präsenz schon in andere Sphären hinweggetreten, „leben“ – um es mit Hölderlin zu sagen – schon längst „über dem Haupt droben in anderer Welt“. Für ihn war es ein von den Göttlichen schicksalhaft gewählter Akt der Schonung der Menschen, für den heutigen Dichter resultiert ihr Weggang aus einer epochalen Schuld, die aus dem Verlust von „sinn“, „scheu“ und „mass“ hervorgeht, sodass der gottgeschenkte Glanz nicht mehr vernommen wird, ja durch die Zivilisationssünden kaum mehr vernehmbar ist.

Die notwendige Rückversicherung erfolgt als viertes durch die Überlieferung, in die sich der Dichter einreiht, angefangen von Sappho und Platon über Hölderlin bis Stefan George, um nur diese Stationen zu nennen. Nicht zu vergessen der an einer Stelle erwähnte ‚Schwarzwälder‘, also nicht der Heidegger, wie er von Sartre, Foucault, Derrida und anderen französischen Philosophen vereinnahmt und auch schon überwuchert wurde, sondern der Denker, der den Nihilismus durchschreiten musste, um noch einmal zu erfahren, was Heimat heißen könnte. Vor allem von Hölderlin und George übernimmt Ludwig Lehnen an mancher Stelle direkt das eine oder andere Wort, ohne je epigonal zu werden. Dabei bürgt Hölderlin vor allem für den Ätherglauben, aber auch für den „Fehl“ Gottes in ‚dürftiger‘, ‚bleierner‘ Zeit. George hingegen, der in seinen späteren Werken für den Dichter das Amt des Richters über seine Zeit beanspruchte, wird zum Vorbild für Lehnens eigene Zeit- und Zivilisationskritik: „Schon eure zahl ist Frevel“ – Verwüstung und Vergiftung erreichen „Bis in jurten den senn“ – „Was ist […] mord von hunderttausenden / Vorm mord am Leben selbst?“ – So lauten einige George-Worte, auf die Lehnen anspielt oder die er teilweise ins Gedicht einbezieht. Als Gegenbild wird – wir folgen weiterhin den originalen Worten Georges – der „erdenleib dies enge heiligtum / Die spanne kaum für eines arms umfassen“ aufgerufen, der in Schönheit und Anmut erblüht. Oder es wird an die Maxime aus den ‚Liedern‘ des „Neuen Reichs“ erinnert: „Worin du hängst · das weisst du nicht.“ Hoffnung geben Verse aus der letzten Strophe von Georges Gedicht ‚Der Krieg‘: „Die jugend ruft die Götter auf … Apollo lehnt geheim / An Baldur“.

Wie jedes große Werk bieten die Gedichte Lehnens auch eine offene Flanke. Das betrifft einmal die fehlende Auseinandersetzung mit Christus, die Hölderlin so eindrucksvoll, doch kaum erkannt initiiert hatte zugunsten des ‚Kleeblatts‘ Herakles – Dionysos – Christus. Groß gewagt sind Gedichte, die sich streitbar mit der Gefährdung des Europäischen durch Einwanderung, eingeschleuste Religion und fremde lebensweltliche Kultur befassen. Gegen eine Islamisierung setzt das dichterische Selbst, die Hilfe Baldurs und Apolls erflehend, auf die „Kraft von Europa“ und den „mut“ zum Widerstand. Doch fehlen ergänzende Stimmen. Wer einmal einen Vierzehn- oder Fünfzehnjährigen aus Syrien oder Afghanistan sein Gebet verrichten sah oder die Gewandtheit und Anmut eines jungen afrikanischen Ballkünstlers erlebt hat, wird auch das würdigen wollen, was als Bereicherung nach Europa kommt. Und gab es nicht bei den alten Griechen einen Zeus Xenios und eine Athena Xenia, die für Gastfreundschaft und den Austausch zwischen Einheimischen und Zuwanderern standen, dies verlängert noch in die Fähigkeit des griechischen Olymps, fremde Götter anzuerkennen oder gar aufzunehmen? Der kurze homerische Hymnos ‚Auf die Gastgeber‘ beginnt mit den Worten: „Mitleid habt mit dem Mann, der Obdach braucht und Bewirtung.“ Für Hölderlin bewahrheitete sich das Eigene erst ganz, wo es „getauscht mit Fremden […] ein Jubel“ wird. Hier wäre für das dichterische Selbst noch ein weites Feld, um den ambivalenten, gegenwendigen und zarteren Verhältnissen, die hier walten, nachzuspüren und dafür eine angemessene Sprache zu finden. Das bleibt freilich weit davon entfernt, Masseneinwanderung, Islamisierung und die Folgen für die Bevölkerungsstruktur gutzuheißen.

Müsste sich Europa, dieser nicht zuletzt an sich selbst erkrankte Erdteil, für die großen, weiten und freien Bezüge dem Göttlichen entgegen nicht am Ende noch ent-europäisieren? War nicht Europa mit seinem Denken und Handeln oft selbst ein Herd der Verwüstung, die in die Welt gebracht wurde, von wo sie nun wieder auf Europa zurückschlägt? Heidegger wagte solche Gedanken. Läge in diesem ‚ent-‘ weniger ein Ausweichen in fremde, wenngleich als Ergänzung unverzichtbare Kulturen, mehr hingegen die noch ausstehende, tatsächlich erst zu vollziehende Einkehr ins Hesperische, das Abendländische? Hesperos, der Abendstern, der Abendliche, vermag er für ein Abendland zu stehen, das dafür bereit wird, das, was sich als zerstörerisch erwiesen hat, mehr und mehr – also allmählich, keineswegs durch ein niemals hinreichendes technisches ‚Hauruck‘ – untergehen und andere Möglichkeiten im Verbund zwischen Mensch, Erde und Himmelskräften aufgehen zu lassen?

Auch in diese Richtung können die „Hesperischen Gedichte“ weisen. Über weite Strecken herrscht in ihnen die hohe Kunst, Gedichtform und Vernehmen der Weltphänomene und Weltlage so miteinander zu verschwistern, dass bisher ungekannte Sichten vor Augen treten und das Nachdenken beanspruchen. Der strenge ‚Logos‘ der antiken Strophenformen korrespondiert mit dem Halt, den die Göttlichen geben. Und in anderer Weise formvollendet heißt es in einem Gedicht der dritten Abteilung:

Da dichter wir am ende

So sind uns auch die ersten

Der götter wieder näher ·

Und hoffen wir noch wende

Bevor die welten bersten

Wird unser aufruf jäher.

Zu: Ludwig Lehnen – Hesperische Gedichte. Castrum Verlag: Wien 2024