Europa gegen Ende des Ersten Weltkriegs: “Mir ist aufgefallen, dass die Wirkung eines Buches davon abhängt, in welchem Augenblick man es findet, wer es einem in die Hand gibt oder empfiehlt, und an welchem Ort. Alles ist Suggestion auf dieser Welt und ohne sie bleibt alles unzulänglich“. Mit diesen eindringlichen Worten beschreibt Konstantine Gamsachurdia den Augenblick, als seine Hauptfigur Konstantine Sawarsamidze den greisen Bouquist Monsieur Chartrier trifft und ein halbaufgeschnittenes Buch in Händen hält. In die Hand gegeben von einem Mann, der an der Seine antiquarische Bücher verkauft und alles über sie weiß, aber nicht, in welche Richtung der Fluss fließt.

Paris ist die erste Station, in der der autobiografisch anmutende georgische Protagonist, Autor und Hauptfigur identischer Herkunft und Träger des gleichen Vornamens, Konstantine Sawarsamidze, seine Beobachtungsgabe unter Beweis stellt. Mit diesem durchdringenden Auge beschreibt er die französische Avantgarde, den aufsteigenden italienischen Faschismus, in dessen Fänge der Georgier gerät, und die politisch aufgeladene Berliner Stimmung, die mit Tanzsucht kompensiert wird, als Karl Liebknecht im Zwiegespräch mit dem Bismarck-Denkmal die kommunistische Revolution verkündet.

In der Regel begegnet der Leser charakteristischen Personen zweimal, sodass am Wesen die gesellschaftlichen Wandlungen sichtbar werden. Aus dem poetischen Freund Hebert Studers, der wie Franziskus von Assisi den Feind mit Liebe entmachten wollte, wird ein unerbittlicher Soldat. Der nicht ohne Krieg leben kann und den Stern Deutschlands am Himmel leuchten sehen will und dafür vier weitere Jahre Schützengraben in Kauf nimmt, denn für ihn sind die Abgründe der Zeit das “größte Glücksspiel der Welt“, in dem er zu bestehen hat. Aus Studers Herzen verschwand die Ideale der Poesie, Liebe, Religion mit dem geistigen Übervater Goethe, die Sawarsamidze mit ihm verband, und ein an Ernst Jünger erinnerndes Buchprojekt mit dem Titel ”Eisen und Blut“ zog in die Gedankenwelt ein, sollte er diesen Krieg überleben. Von der einstigen Güte und Freundlichkeit bleibt ein polierter Helm und ein Augenblick der Trauer, der die Familie Studers mit Sawarsamidze vereint. Den zeitlosen Gegenpol bilden Menschen wie der Bouquist Monsieur Chartrier, der sich weigert, dem kollektiven Rausch mitzugehen. Mit glänzenden Augen und alter Sprache wartet er auf den Georgier, da er das passende Büchlein gefunden hat und als Trotz gegen den Zeitgeist schenkt, anstatt es ihm zu verkaufen. Diese Menschen zeichnet Gamsachurdia in ganz Europa, die aus unterschiedlichen Motiven handeln und deren Resilienz im Kopf bleibt.

Mit jedem Ortswechsel, der mythisch unterlegt wird, lädt sich die Stimmung auf. Es scheint, als wüssten die Menschen in ihrem Unterbewusstsein, dass große geschichtliche Weichen gestellt werden und der Geist aus den Menschen weicht und der Leviathan sich seinen Platz sucht. Einige scheinen ihn regelrecht zu begrüßen und ihm im zwischenmenschlichen Verhalten mit der Kultivierung der Kälte den Weg zu ebnen. Im italienischen Faschismus prägen sich paranoide Tendenzen aus und in den bürgerlichen Salons der “besseren Gesellschaft“, in denen Sawarsamidze zu Gast ist, wird Oswald Spenglers ”Der Untergang des Abendlandes“ diskutiert. Die Zeichen mit Spengler als Symbol stehen auf Verfall, den Gamsachurdia stilistisch gekonnt und auf vielen Ebenen beschreibt. Um diese Vorahnung zu kompensieren, tritt der dionysische Rausch auf, der sich in Exzessen und Wahnsinn auf die Sinne der Menschen legt und ein Großteil der zu begegnenden Menschen freiwillig den falschen Götzen huldigt.

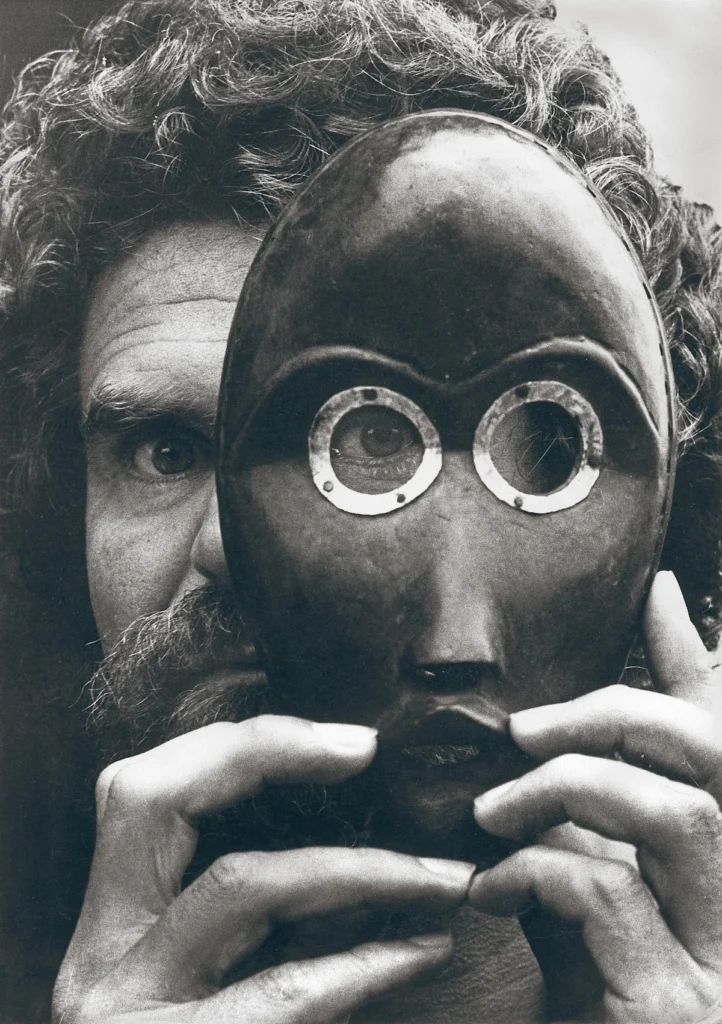

Nach dem Eintritt in den Roman entwickelt sich sanft, dann immer stärker, ein dionysischer Rausch, der sich in den zugeschriebenen Motiven Fruchtbarkeit, Wahnsinn und Ekstase äußert. Es besteht ein Bezug zu Friedrich Nietzsche und der Metapher des kreativ-destruktiven Rausches als rückhaltlose Entgrenzung, die den Menschen aus der auferlegten Triebunterdrückung befreit. In den philosophischen Betrachtungen meint die Auseinandersetzung mit dem Dionysischen, weshalb der Nihilist Nietzsche von Dionysos fasziniert war, die Kontrolle und Strenge der herrschenden moralischen Ordnung hinter sich zu lassen und sich der Fülle des Lebens und der Ausschweifung hinzugeben. Dies hat zur Konsequenz, dass der Mensch die gesellschaftlich auferlegten Masken fallen lässt, das verborgene Ich zum Vorschein bringt und in einen schöpferischen Zustand eintritt.

Mit der Beschreibung des Phänomens, dass Krieg nicht nur mit Waffen geführt wird, sondern zahllose Bücher, Zeitungen, Missionare und Maschinen eine neue Art der Kriegsführung darstellen, beschreibt Gamsachurdia am Beispiel Indiens die Änderung in der Kriegsführung. Der Krieg verlagert sich vom physischen Kampf der Schlachtfelder in den Kopf der Menschen, deren geistige Auswirkung eine eigene Rauschempfindung ist. Dies beschäftigt uns in der Gegenwart unter dem Stichwort der Informationskriege in ähnlicher Intensität. Die Figur des Inders Dr. Fatenpur sieht in der gesamten Schriftstellerei und Forschung ein imperialistisches Phänomen, das die Versklavung anderer Völker im Namen einer großen Kultur rechtfertigt. Auf die mit Hass und Verachtung geantwortet wird.

Im Nachwort der 1925 veröffentlichten Erstausgabe bittet Gamsachurdia: “Bürdet mir nicht die Sünden des Konstantine Sawarsamidze auf, denn meine eigenen sind mir schon genug“ und verdeutlicht die Absicht, eine deutliche Trennung zwischen dem Autor und seinem Werk herbeizuführen. Ob er sich aus Hellsichtigkeit literarisierte, bevor die zu erwartenden politischen Umbrüche geschahen, die er eindeutig prophezeite, oder ob er der anbrechenden literarischen Moderne damit den Weg ebnen wollte und nicht sicher war, wie sein Werk aufgenommen wird, sei dahingestellt. Er wird seinem Anspruch, mit “Das Lächeln des Dionysos“ einem Roman vorzulegen, der die sozialen Umstände Europas zwischen 1914 und 1919 aufzeigt, gerecht und bietet trotz Wahn und Abgründigkeit eine hohe persönliche Identifikation mit dem getrieben wirkenden Protagonisten.

Die Lektüre dieses vor rund hundert Jahren erschienenen Werks bestätigt die These, dass Literatur, insbesondere gelungene Romane mit gesellschaftlichem-philosophischem Anspruch, besser in der Lage ist, gesellschaftliche Umbrüche aufzuzeigen, als ein Sachbuch oder der kurzfristige Konsum von selbstüberholenden tagesaktuellen Nachrichten. Es ist daher dem Urenkel von Konstantine Gamsachurdia und Übersetzer Zviad Gamsachurdia sowie dem Parrahessia Verlag hoch anzurechnen, gerade da Georgien 2018 das Gastland der Frankfurter Buchmesse war und das Interesse an landestypischer Literatur abgeflacht ist, das Wagnis mit dieser wichtigen Publikation einzugehen. Wer von außerhalb der Literatur Europas auf die historisch-europäischen Umbrüche schauen möchte, findet mit Das Lächeln des Dionysos ein Werk, das zu den klarsten und sprachlich elegantesten Betrachtungen gehört und sich mit Marcel Proust und Thomas Mann messen kann. Nicht ohne Grund und vor allem wegen seiner ausgeprägten Beobachtungsgabe gehört Konstantine Gamsachurdia zu den meistgelesenen Schriftstellern Georgiens.

Konstantine Gamsachurdia: Das Lächeln des Dionysos (1925). Deutsche Erstübersetzung erschienen im Parrahessia Verlag (2023), 408 Seiten, 27,90 €.