Wie sie die Sprache verwenden, die Verwender, die Entwender, nicht die, die es bewenden lassen mit los! – bitte! – danke! – stirb! und so weiter und weiter und fort. Solche braven Bauern des Sprechens, so ein harmloses Volk wird niemand schelten. Das ist fromm und gut, sicher, wahrscheinlich, jedenfalls: sind nicht die Verwender, Entwender, Abwender, die die Sprache sprechen ohne über sie zu sprechen und zu glauben und zu wissen.

Bei aller Wirrwende: es ist doch immer die Sprache, vielleicht schrauben wir sie noch heraus und erkennen dabei, wieviel ärmer wir ohne unsere Irrtümer wären. Denn sicherlich ist die Sprache zur Kommunikation da, ist ein Mittel der Kommunikation, und wird folglich von uns beherrscht, nützt uns, wie alle unsere Mittel, und ist gerade die Sprache ein großartiges Mittel, so fügsam und biegsam (flexibel!) und geschmeidig, dass sie zum Kleid aller Dinge wird, alle Dinge, die uns ja nun vermittels jenes Mittels ihrerseits zu Mitteln werden, sodass die Sprache, in summa, durch ihre allseitige Begabung uns sämtliche Mittel vermittelt wie das ansonsten nur ein Mittel vermag, das Geld, das selige Geld, von dem nicht stimmt, es regiere die Welt, aber schon stimmt, dass es sie drehen macht.

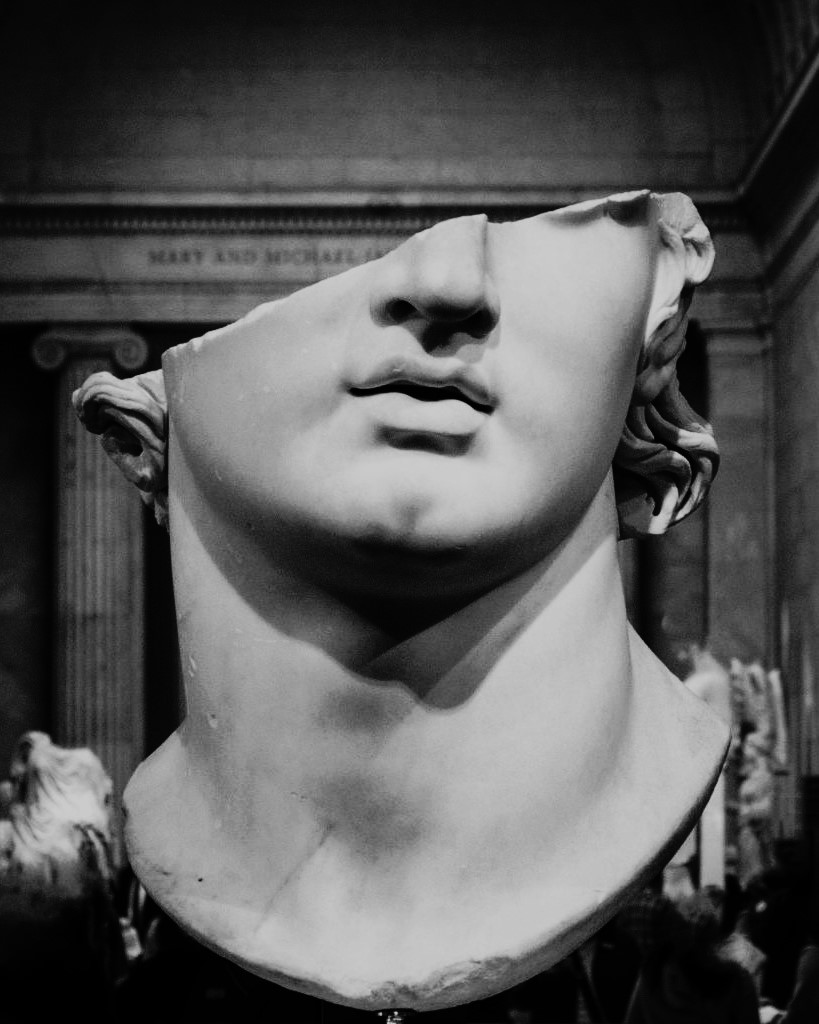

Und doch widersetzen sich die Sprachmittel der Sprache als Mittel: ständig taugt sie nichts! Das ist das Verhängnis: je sicherer wir die Vermittlung glücken machen wollen, umso mehr müssen wir an den von uns Angemittelten denken und umso weniger an das vermittelte Ding selbst, wie an einer Kassa noch der ehrlichste Dank nicht in Zahlung genommen wird, der eigenschaftslose Geldschein, gar noch in seiner unsichtbar-elektronischen Form dagegen schon – eine Cousine des Wortes nach dessen Schlankheitskur, der seidig glatten Information. Immer wieder steht die Sprache als das quirlig wühlende Mäuschen der Informationsvermittlung vor der mächtig aufragenden und doch in der Dämmerung sich schwindend entziehenden Mauer des Unsagbaren.

Was ist dieses sprachfeindliche Bollwerk zwischen der Überklarheit der Leidenschaft und dem Waberdunkel des Mysteriums? Wie ist das, dass die Worte nicht genügen: sie scheinen so gering, im Verhältnis zum Gefühl, erstens; „Liebe“ kann jeder sagen, und darum schon ist es falsch, es überhaupt zu sagen. Das Wort als Mittel erhält unser Vertrauen nicht, und wir gleichen einem Herrscher, der sich ständig von Betrug und Intrige umgeben sieht. Warum können wir nicht sorglos ein solch schlichtes Schiffchen zum Geliebten senden? Und zweitens – – – zweitens: das Unsagbare vom mysteriösen Schlag ist das, was sich in kein Wort einfangen und einpacken und einschnüren ließe, denn dies, wissen wir, tun wir, tun wir mit den Dingen, wenn wir sie haben und sagen und wenn das Sagen ein Haben ist. Wäre es das. Beim Sagen des Unsagbaren amüsiert man sich an der paradoxen Wendung (Verwendung, Entwendung, Abwendung), die auf jeden Fall etwas heißt, ungefähr wie das Wort „metaphysisch“ sicher eine Bedeutung hat (und im Fall falls jemand behauptet hätte, die Bedeutung liege im Gebrauch, dann muss „metaphysisch“, für die Literaten, die Rolle spielen von, zum Beispiel, „wahrhaft dichterisch“ oder Ähnliches, Ausdrücke, dieser und ähnliche, die schon ein Klischee waren, als sie noch nicht antiquiert waren). Aber schon theologische Zeiten hatten es nicht leichter mit dem Unsagbaren. Immerhin konnte die gelehrte Gotteserkenntnis (cognitio doctrinalis dei) die Gotteserfahrung (cognitio experimentalis dei) mit solchen Wortmünzen bezeichnen und sie weiterreichen, von einer Hand zur andern. Wir nennen es Mystik und haben uns in diesem absurd steilen Gefälle eingerichtet. Vielleicht wäre uns ein einfacheres Sagen langweilig.

Information und Mystik, Macht und Selbstaufgabe, Sprechen und Schweigen, Erde und Himmel – wir sind einbeinige Dualisten, denen entweder die Erde unwert wird oder der Himmel zum Phantasma.

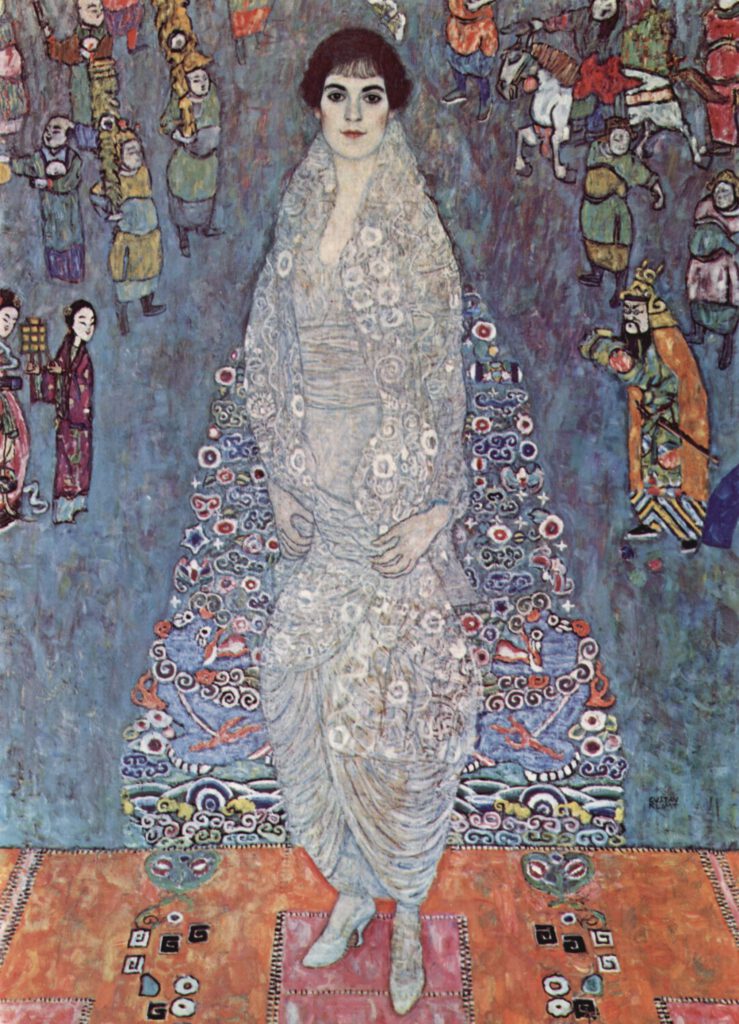

Na, denk noch an die Über-Macht der Sprache, macht sie doch alles, Vater aller Dinge oder Mutter, macht sie Freie und Sklaven, Götter und Sterbliche, (Männer und Frauen). Überhaupt: Seiendes ist das von ihr Gemachte, und das Gemachte ist, zumal, gemacht, worin doch eine große Beruhigung liegt, weil die Beruhigten die Beunruhigten werden: nicht die Natur hatʼs gemacht, die ja nicht machen kann, sondern nur sein, nämlich, sondern der Mensch, und hat er alles gemacht, weißt du doch, kann er auch alles ändern. Alles ändern. Nicht übel. Was man nicht ändert, ist das, von dem man weiß, dass man es will, obwohl das eigentlich einerlei wäre, jedes große Ziel so gemacht wie alles gemacht ist, folglich könnten wir es ändern ganz sicher, aber das haben wir vergessen. Es vergisst die Quelle das Wasser, das die Steine glättet.

Uns mit dem fließenden und schäumenden Wasser zu vergleichen ist wahrscheinlich allzu schmeichelhaft. Warum tun wir ständig etwas und tun wir überhaupt etwas dabei? Was machen wir jemals, das uns mit Recht an die so philosophisch anmutende Leichtlebigkeit des transparenten Elements erinnert?

Die Über-Information erschafft also selber das, wovon sie treulich berichtet. Fehlt aber immer noch, unter den Metamorphosen der Sprache, in den Zeiten ihrer modernen Maximalität, eine reine Sprachkunst, die freilich ihr Genie hat, ihr geschenktes Wissen: dass sie nicht informieren braucht und auch nicht schweigen und dass sie sich selbst als ihr Greifbarstes ergreifen muss. Nie ist der Griff fester. Vielleicht ist ja das das klare Wasser, nach dem wir bisher vergeblich suchen? Aber ich gestatte mir: Entwender, Abwender. Die boshaften Ent-sager, die uns verlassen! Nein, einsam lassen sie uns auf den Feldern zurück, diejenigen, die sogar das Wissen überwissen, es denunzieren und vergessen. Die perfekte Sprachmaschine ölt und schraubt sich selbst. Und ist das nicht der Kristallpalast, der alle Makel hinter sich lässt, alle Unsicherheit vertilgt, und klar wie das Wasser ist und doch nicht verfließt?

Also, zetern kannst du, mit Metaphern, und während alles eigentlich gut ist, ist es in Wirklichkeit schlecht, ja, Verständnis für alles und doch immer ein Haar in der Suppe, Suppenfeind, die Suppe wird dir zum bösen Vergleich. Dabei könnte doch alles so schön sein. Die Kommunikation verbindet die Menschen, die Konstruktion macht sie zu Schöpfern und die Kreativität zu Über-Schöpfern. Geschenkt! Bin ich nicht der Schenker, der haltlos austeilt, und lassen wir nicht wachsen in der Hoffnung auf eine geheime Frucht!

Wenn die Sprache nicht nützlich ist oder mächtig oder schön oder sich zumindest nicht bei dergleichen aufhalten will, was ist sie dann noch oder kann sie sein?

Von irgendwo kommt ein Rauschen, Wehen und Zirpen. Leuchtend ädernd, mit der sachten Strömung gleichlaufend, zeichnet sich die Sonne auf den Grund des seichten Flusses, der Wind streicht über das Wasser und faltet es an tausend Stellen zu einer Unzahl kleiner Bogen, über breite, flache Steine herabfließend, wird das Wasser schnell oder bricht sich an ihren Ecken und wirft linsenhaft verdichtet hier den Sonnenglanz zurück und sprüht für ein kleines Stück dieses Licht in der Flut vorwärts, während buschige Bäume und hohe Mauern, auf denen Häuser ragen, den Fluss säumen mit Grau und Grün. Dunkle, dicke Fische bewegen sich sanft schlängelnd auf der Stelle oder über kurze Wege, grünlich zeigt sich der erdige und steinige Grund, und weite, helle blaue Flächen erobert sich die Spiegelung des Himmels, unfern verliert sich der Fluss hinter einer Biegung, und ein hoher grüner und dunkelfleckig durchsetzter Hügel hinter der Stadt zieht den Horizont, dabei saugt an den dünnastigen Bäumen der Wind sanft und beständig, und zwei Enten, flussabwärts schwimmend, ziehen jeweils ihre Bahn und zeichnen dabei ein sich von selbst immer weiter ausfächerndes, schließlich im Verfließen wieder verschwindendes V ins Wasser.

Und überall die Sprache, die sich uns schon zuspricht, auch wenn das Wasser und die Bäume und die Sonne und die Enten keine Menschenworte reden. Und doch kommen von den Dingen die Worte auf uns und gehen nicht den umgekehrten Weg, das stellen wir uns hartnäckig vor, aber erinnert die hier geschilderte Welt nicht mehr an die uns begegnende, als eine die nur aus von selbst gemachten „Objekten“ bestünde, die aufgrund der Gemachtheit dann wohl auch gleich „Fiktionen“ hießen, auf welche die Worte geklebt werden würden wie Etiketten auf leere Fläschchen.

Die Sprache ist unser rettendes und reinigendes Bad, sie webt uns die schützende Richtigkeit unseres Daseins. Es liegt, natürlich, an uns, sie zu hören, statt sie zu verwenden und damit zu entwenden, sie verenden. Wenn die Worte nicht genügen, dann weil wir ihnen nicht genügen. Orakel! Sag mir noch ein Gleichnis! Die Sprache ist wie die Luft, die die Wolken trägt, denn irgendwas muss sie doch vom Fallen abhalten. Ach, zu romantisch! Den Kopf nur für den Himmel! – – – Die Sprache ist wie die Schienen, die die schwersten Güter zu uns bringen. Zu praktisch! Du Erdtreter! – – – Gib vielleicht Ruhe! Die Philosophie ist ein böser Zwerg. Aber – und was tut man nicht – eins gibts noch: die Sprache gibt das Helle unseres Blicks, der die Elemente in ihre Wege-Landschaft fügt.