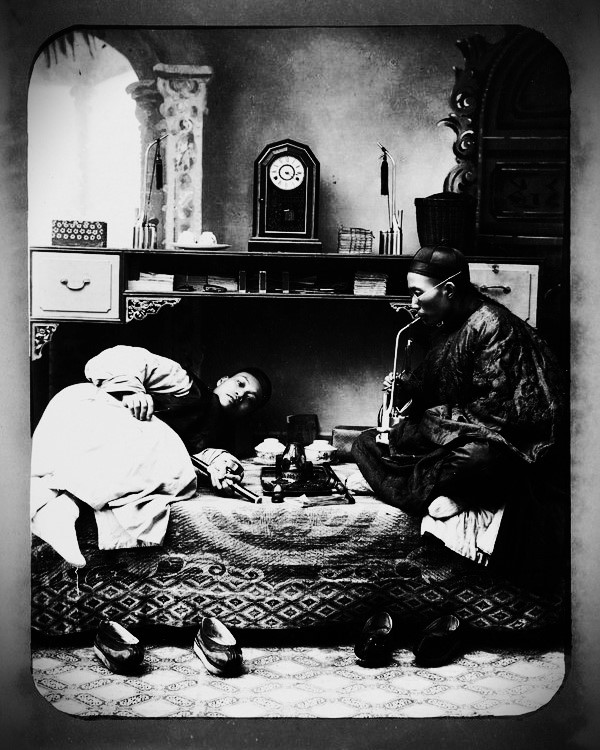

Moskau, 1899. Gemeinsam mit seiner Geliebten Lou Andreas-Salomé und ihrem Ehemann reist Rainer Maria Rilke in das von ihm bewunderte Russland und trifft in seiner Moskauer Residenz auf den Grafen Leo Tolstoi. Rilke, mit seiner naiv anmutenden Begeisterung für die russische Volksfrömmigkeit, die orthodoxen Kulte und die pompösen Osterfeierlichkeiten, schwärmt von den Erfahrungen, die er in seiner selbstbezeichneten ”geheimnisvollen Heimat“ sammeln darf. Tolstoi wiederum, von sich selbst überzeugt, eine Art Prophet zu sein, redet die Reisenden in vollkommener Aggressivität in Grund und Boden, die Errungenschaften der orthodoxen Kirche seien religiöser Mummenschanz, der die Armen nicht voranbringe. Verblendet schreibt Rilke einen Brief an seine Mutter – Das Geschehen in ein günstiges Licht für den Grafen rückend und die Aggressivität als “jung gebliebenes Zürnen“ abtuend. In dieser Darstellung der Geschehnisse sind sich die Verfasser der drei kürzlich erschienenen Rilke-Biographien weitestgehend einig. Zur gleichen Zeit durchschaute der frühere dänische Pfarrer und Schriftsteller Jakob Knuden die wohlklingenden Ziele und setzte dem tolstoianischen Ideal seinen Roman ”Der alte Pfarrer“ entgegen.

In der Gemeinde Søttrup greifen eben diese neuartigen russischen und eigentlich westlich geprägten Ideen, wie die werchowenskijschen Dämonen, um sich, auf die sich der Pastor Jensen beruft und bei einer Versammlung um Bürgen wirbt, die er benötigt, so dass er die Gründung einer Volkshochschule nach Tolstois Lehren vorantreiben kann. Es läuft nicht ohne unchristliche Taschenspielertricks ab, die er mit dem Namen des Grafen Trolle zu begehen gedenkt, und einer Rede, die er wortwörtlich aus Tolstois “Worin besteht mein Glaube?“ vorträgt. Der alte Pfarrer Castbierg erkennt seinen windigen Charakter und stellt sich ihm entgegen. In dieser von Wandlung und Verführung geprägten Zeit versucht Magnus, Sohn des Pastors Jensen, ein charakteristischer Faulpelz und Weiberheld, Sinnbild der Dekadenz, der alle tugendhaften Werte ablehnt, die Tochter des Grafen, Komtesse Camilla, Sinnbild für Verantwortung und Tugend, zu vergewaltigen. Es bleibt beim Versuch. Getrieben durch den Versuch seine Tochter zu überwältigen und ihr die Ehre zu nehmen, erschlägt er den Täter und ist von seiner Tat schwer schockiert.

Pfarrer Castbierg erkennt die gefährliche Gemengelage, denn natürlich will der windige Pastor Jensen die Situation ausnutzen, um seinen mit Tolstoi begründeten Machtanspruch und das auf ihm beruhende Mantra “der Liebe“, missbräuchlich und inflationär eingesetzt, festigen. Castbierg überredet den Grafen, die Tat zu vertuschen. Jedoch schlägt die Aktion wegen des aufbrausenden Wesens und den im Kern ehrlichen Charakter des Grafen fehl. Um seine Würde zu behalten, nicht instrumentalisiert zu werden und sich nicht vor einem weltlichen Gericht verantworten zu müssen, bleibt ihm nur der Selbstmord, der neben dem 5. Gebot ”Du sollst nicht töten“ von Kirchenlehrern als Sünde angesehen wird, obwohl sich in der Bibel keine expliziten und verurteilenden Textstellen finden lassen. Hier liegt der Skandal des Buches: Castbierg, der die menschlichen und gesellschaftlichen Ebenen im Blick hat, segnet den Grafen vor dem Selbstmord und erlässt ihm alle Sünden. In seinem Nachwort arbeitet der Übersetzer Jörg Seidel, der dem deutschen Leser schon “Gebt mir meine Berge zurück“ zugänglich machte, die Facetten des Skandals in seinen kulturellen und religiösen Ebenen auf.

Wie wir heute wissen, konnten die Lehren Tolstois nicht Fuß fassen, obwohl ihre Elemente urkommunistische Facetten beinhalten, die ihn in der Rezeptionsgeschichte als “Prophet des Unmodernen“ ausweisen, der ohne Folgen blieb und für fortschrittliche Agitation nutzbar gewesen wäre. Knudsen und seine Figur des alten Pfarrers Castbierg identifizierten Graf Tolstoi folgerichtig im Kontext der bestehenden Ordnung als falschen Propheten, der von dem noch windigeren Gesellen Pfarrer Jensen, der schon eine Gemeinde heruntergewirtschaftet hatte, als Argument und Blendwerk genutzt wird. Castbierg handelt nach dem konservativen Prinzip: Erst die Ordnung, dann der Mensch. Und er stellt dabei heraus, dass die Ordnung kein selbstgerechter Selbstzweck im Sinne des kleinbürgerlichen Strukturkonservativismus ist, sondern sie in sich den Sinn der gesellschaftlichen Ordnung trägt, den es zu bewahren gilt, um gesellschaftliche Kontinuität und die menschliche Würde des Grafen Trolle zu bewahren. In dem Kontext ist hervorzuheben, dass Pfarrer Castbierg, anders als wenn gegenwärtig konservative Persönlichkeiten beim Übertreten von Regeln erwischt werden, selbstlos handelt. Der Tolstoianer Jensen hingegen ist sich nicht zu schade, den Tod seines Sohnes zu instrumentalisieren, und bricht moralisch zusammen, während der Konservative nach seinem Ideal handelt, obwohl er gegen die normativen Regeln verstößt.

Ob es nun Rilkes Begegnung mit Tolstoi war – das zweite Zusammentreffen war noch schlimmer – oder die fiktionale Aufarbeitung Knudsens ist: Neuer Führungsanspruch muss sich menschlich und nachhaltig bewähren, bevor er als gesellschaftliche Vernunft anerkannt wird. Neben der inhaltlichen Parabel, die auf die heutige Gesellschaft anwendbar ist, zeichnet sich das Buch durch seine literarischen Qualitäten aus und der geneigte Leser kann sich sicher sein: Wäre Knudsens Werk nicht im Antaios-Verlag erschienen, würde ein Massenverlag die Übersetzung fortsetzen – ähnlich wie es bei Neumanns ”Sintflut“ vorgekommen ist. 2023 erschien das Buch bei Antaios, im gleichen Jahr ”Die Kinder von Wien“ bei Jung & Jung. Selbiger Verlag wird in diesem Monat das Aufleben Neumanns mit “An den Wassern von Babylon“ fortsetzen.

Jakob Knudsen: “Der alte Pfarrer“, dänische Originalausgabe 1899, 2024 deutsche Erstveröffentlichung im Antaios Verlag erschienen, Deutsche Erstübersetzung von Jörg Seidel. 184 Seiten, 22,00€.